Japanese / English

東京理科大学総合研究院「幾何学と様々な自然現象の解析懇談会」主催

ワークショップ「物性と離散幾何学」

日時:2022年3月12日(土)13:00-17:40

場所:Zoom(オンライン開催)

終了しました

講演予定者(敬称略、五十音順)

- 井上 和俊(東北大学AIMR)

- 内藤 久資(名古屋大学)

- 根岸 雄一(東京理科大学)

- 野口 健太(東京理科大学)

タイトルとアブストラクト

- 井上 和俊「粒界三次元構造の記述について」

アブストラクト:ユークリッド空間において、2つの半格子を境界で接合すると「界面」が出来る。特に同一結晶構造を有し、かつ超平面を境界とする半格子同士の界面を粒界といい、半結晶の方位関係に依存して整合度の高いものから低いものまで無数の粒界が存在する。3次元における粒界近傍の原子構造は基本的な原子多面体の組み合わせで表現可能であり、整合度の高い粒界構造の知見をもとに一般粒界の構造記述について議論する。

- 内藤 久資「離散幾何解析とその物性科学への応用」

アブストラクト:離散幾何解析, 特に結晶格子の理論と3分岐離散曲面論を概観し, それらの物性科学への応用を議論する. 近年 sp^2 炭素構造はさまざまな興味深い物性を持つことが明らかとなり, 新奇構造の探索と物性の研究が行われている. 本講演では, 離散幾何解析を用いてこれらの構造を考えることにより, 物性研究への一つの視点を与える.

- 根岸 雄一「金属クラスターの精密合成と構造・物性の解明」[PDF]

アブストラクト:金属原子が数個〜百個程度凝集した極微細な金属クラスターは、通常の金属とは異なるサイズ特異的な電子/幾何構造を発現し、材料応用に有用な多くの物性や機能を有している。講演者は、液相法にて合成される配位子保護金属クラスターを対象に、それらの化学組成及び幾何構造制御法の確立、及び構造−物性相関の解明に成功した。

- 化学組成及び幾何構造制御法の確立

候補者は、金属クラスターの分離手段として逆相高速液体クロマトグラフィーに着目し、カラムや分離メカニズムなどに工夫を施すことで、38原子から530原子までの幅広い領域の金クラスターを精密かつ系統的に分離する技術、及び合金クラスターを化学組成毎、電荷状態毎、配位子の組み合わせ毎、構造異性体毎に分離する技術の確立に成功した。また、幾何構造への歪みの導入により、置換原子数と置換原子位置の両方が制御された合金クラスター、及びヘテロな正二十面体コアを有する合金クラスターの選択的合成法の確立に成功した。こうした個々の金属クラスターの制御に加え、金属クラスターからなる一次元連結体の形成とその形成原理の解明にも成功した。これら一連の技術により、化学組成と幾何構造が厳密に制御された金属クラスターを得ることが可能となった。

- 構造−物性相関の解明

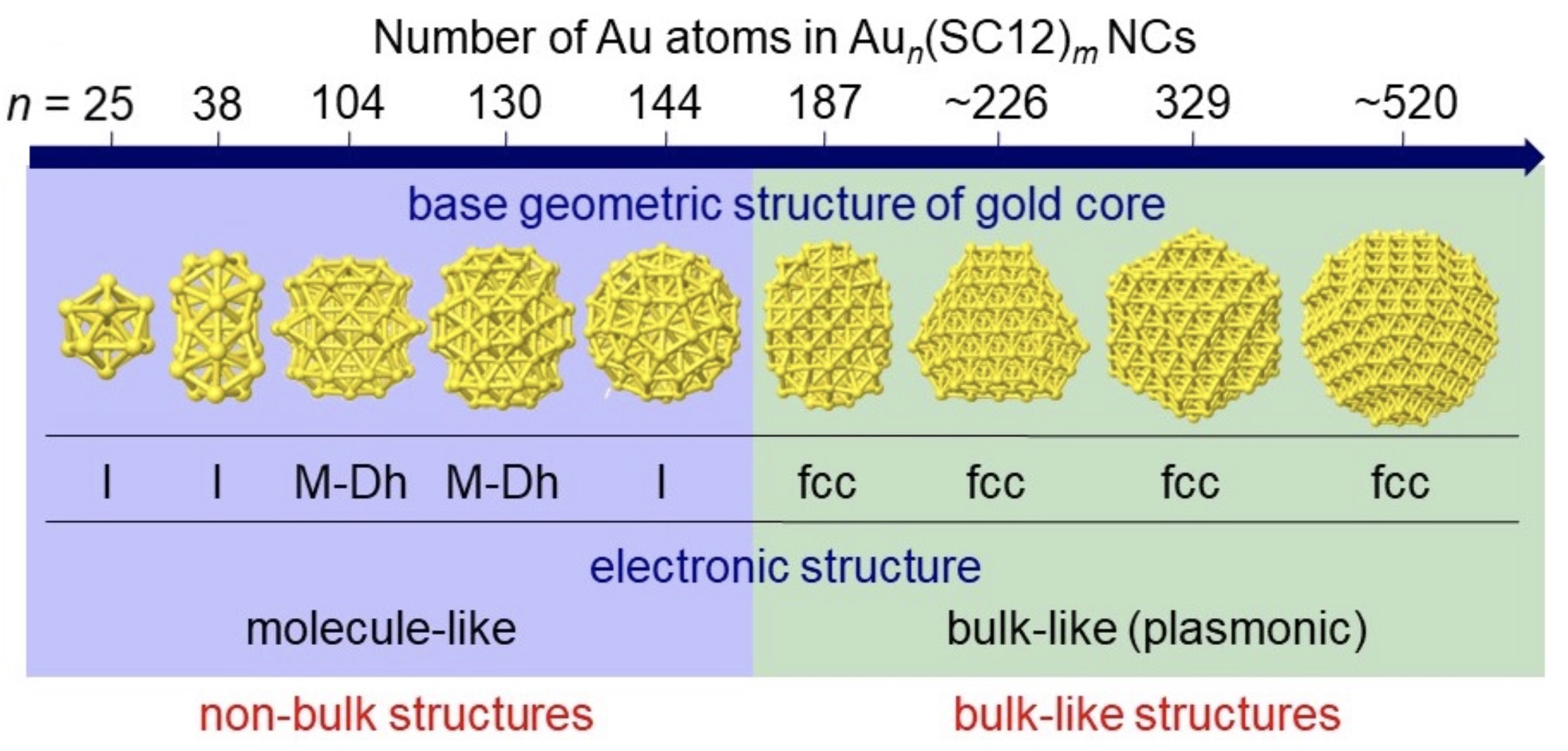

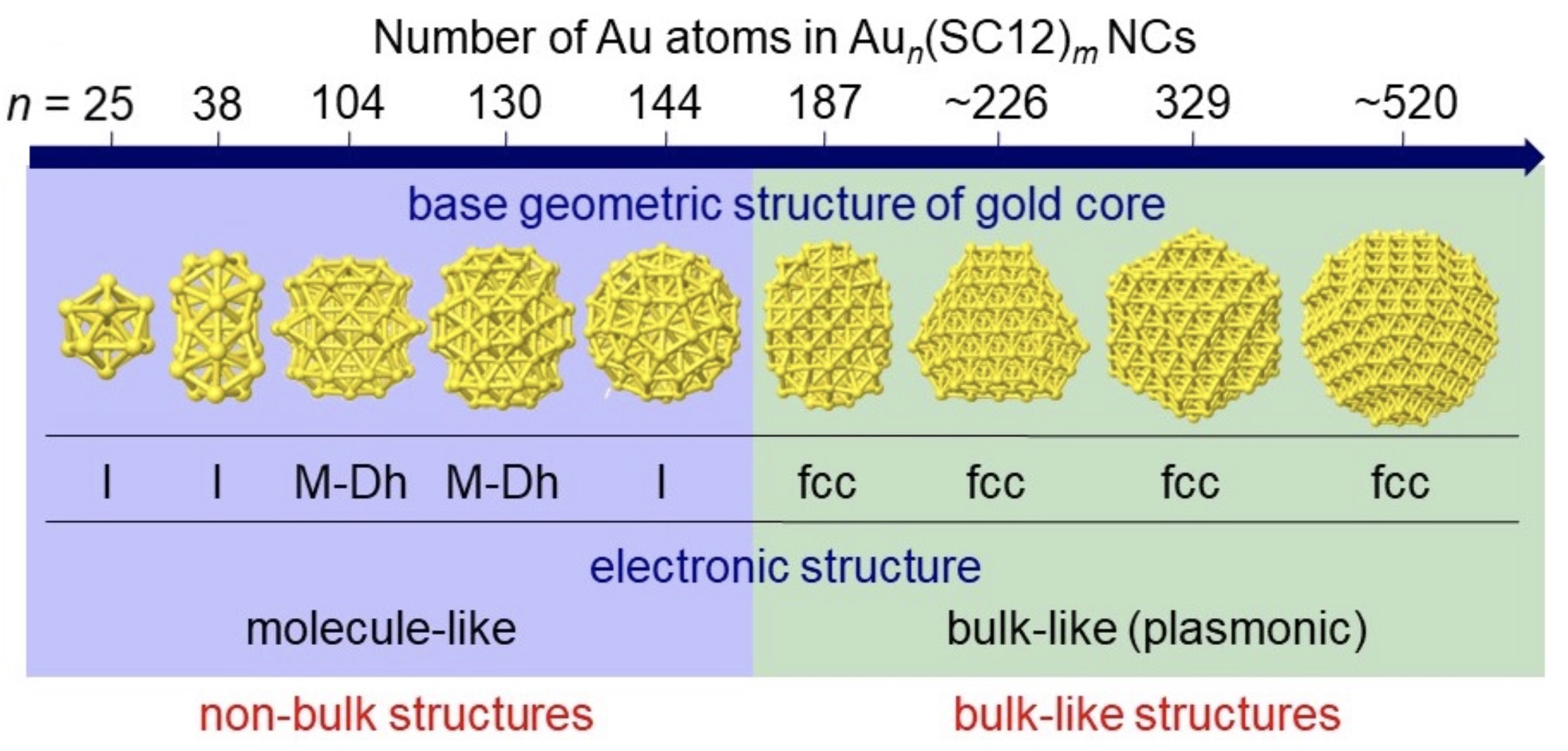

チオラート保護金クラスターにおいては、およそ1〜2 nmのサイズ領域にてバルク−非バルク構造転移が生じることが20年以上前より示されているが、その厳密なサイズまでは明らかにされてはいなかった。候補者は、そうした転移は144量体と187量体の間のサイズにて生じることを明らかにした(図1)。また、金クラスターに対してパラジウム置換を行うとクラスターの安定性や反応性の向上が誘起されること、銀及び銅にて連続的な置換を行うと、クラスターのHOMO−LUMOギャップの連続的増加及び減少がそれぞれ誘起させることを明らかにした。こうした金属コアに関する研究に加え、配位子にセレノラートを使用するとチオラート保護金クラスターよりもさらに安定なクラスターを創製し得ること、配位子にアゾベンゼン基を導入すると光照射により電子構造をスイッチ可能な安定クラスターを創製し得ることも明らかにした。これらの研究により、金属クラスターの機能制御・機能創出に対する明確な設計指針が確立された。

図 1. アルカンチオラート保護金クラスターにおける構造転移

図 1. アルカンチオラート保護金クラスターにおける構造転移

- 野口 健太「曲面上のグラフにおける諸問題」

アブストラクト:位相幾何学的グラフ理論とは,曲面や空間へ埋め込まれたグラフについての現象や構造を研究する分野である.講演者は曲面上の三角形分割グラフや四角形分割グラフにとくに興味があり,主に組合せ論の観点からそれらの変形操作や彩色について研究を行っている.本講演では,講演者が行っている研究の動機や背景,問題などの紹介を主目的とし,簡単ではあるが最近の研究結果についても言及する.

タイムスケジュール

- 13:00-13:45 野口 健太(東京理科大学)

- 14:00-14:45 井上 和俊(東北大学AIMR)

- 15:00-15:45 内藤 久資(名古屋大学)

- 16:00-16:45 根岸 雄一(東京理科大学)

- 17:00-17:40 懇談会メンバーによる懇談(参加は講演者と懇談会メンバーのみ)

サポート

世話人

- 田中 真紀子(理工学部数学科、代表者)

- 小池 直之(理学部第一部数学科)

- 廣瀬 進(理工学部数学科)

- 梶ヶ谷 徹(理学部第一部数学科)

- 馬場 蔵人(理工学部数学科)

東京理科大学総合研究院懇談会「幾何学と様々な自然現象の解析」について

- 設置期間:2020年4月1日~2022年3月31日

- テーマ:幾何学をベースとした理学系諸分野との連携および工学系分野への応用

- メンバー:東京理科大学 理学部第一部・理学部第二部・理工学部所属教員 19名

- 東京理科大学総合研究院懇談会は、学内における部局や分野を越えた学際的な研究グループが、研究部門や連携研究プロジェクト等の形成の可能性を探るため、情報交換や研究構想等の検討を行うことを目的として設置されるものです。

管理人:馬場 蔵人 baba_kurando(at)ma.noda.tus.ac.jp