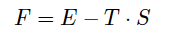

このような変化はなぜ起こるのであろうか?ヒントは学部2年の「熱力学」でならった「ヘルムホルツの自由エネルギー」

細かい説明は熱力学、統計力学の教科書に譲るが、重要な事はこの表式には内部エネルギーとともに温度とエントロピーが含まれている事である。 等温等積の系における熱平行条件は自由エネルギーが極小値をとる事である。これを噛み砕いて解釈すると 「系は『内部エネルギーが最小』と『エントロピー(×温度)が最大』を両立する状態を平衡状態として選ぶ」 これをふまえて、課題2ではこの系のシミュレーションを自分で操作し、相転移の性質を定量的に調べてみよう。その結果を見た上で、なぜ相転移が起こるのかを自分の言葉で説明できるようになろう。 また、この系のシミュレーションには「MonteCarlo法」という方法が用いられているが、詳細は次の章で触れる事にする。 >>第二章の課題へ |