研究概要 Research Outline

SGD-3 すべての人に健康と福祉を

患者さんがお薬について知りたいと思ったとき、

かかりつけ薬剤師・薬局

に問い合わせすることもできます。

処方された医薬品とは別のものに興味があったり、ジェネリックについて調べたかったり、

なかなか病院や薬局にケチをつけるような質問かなと躊躇うこともあれば、

わざわざ出向くのが煩わしいこともあります。

それで、不特定多数の方に医薬品情報を提供するサイトが開発されており、

利用者からの質問に対する回答は無責任な生成AIに任せるわけにはいきませんので、

様々な試みが行われています。

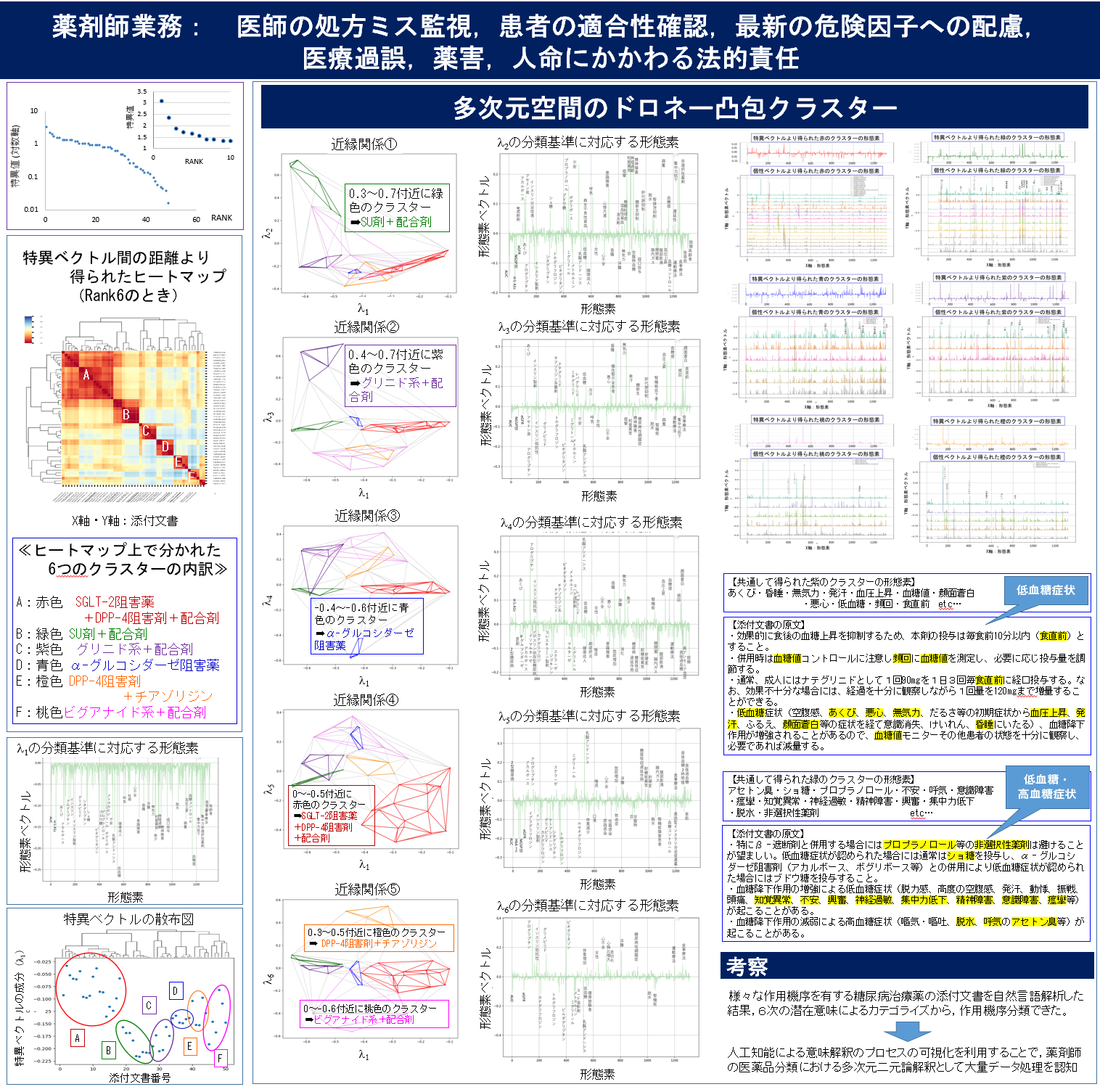

これとは別に、薬剤師が疑義照会などで代替え医薬品を提案するようなとき、

知識の範囲だけでなく、普遍的・客観的な提案を検討したいという要求があります。

アカデミックディテーリング

ではそのような提案に役立つ情報を共有することを目指しています。

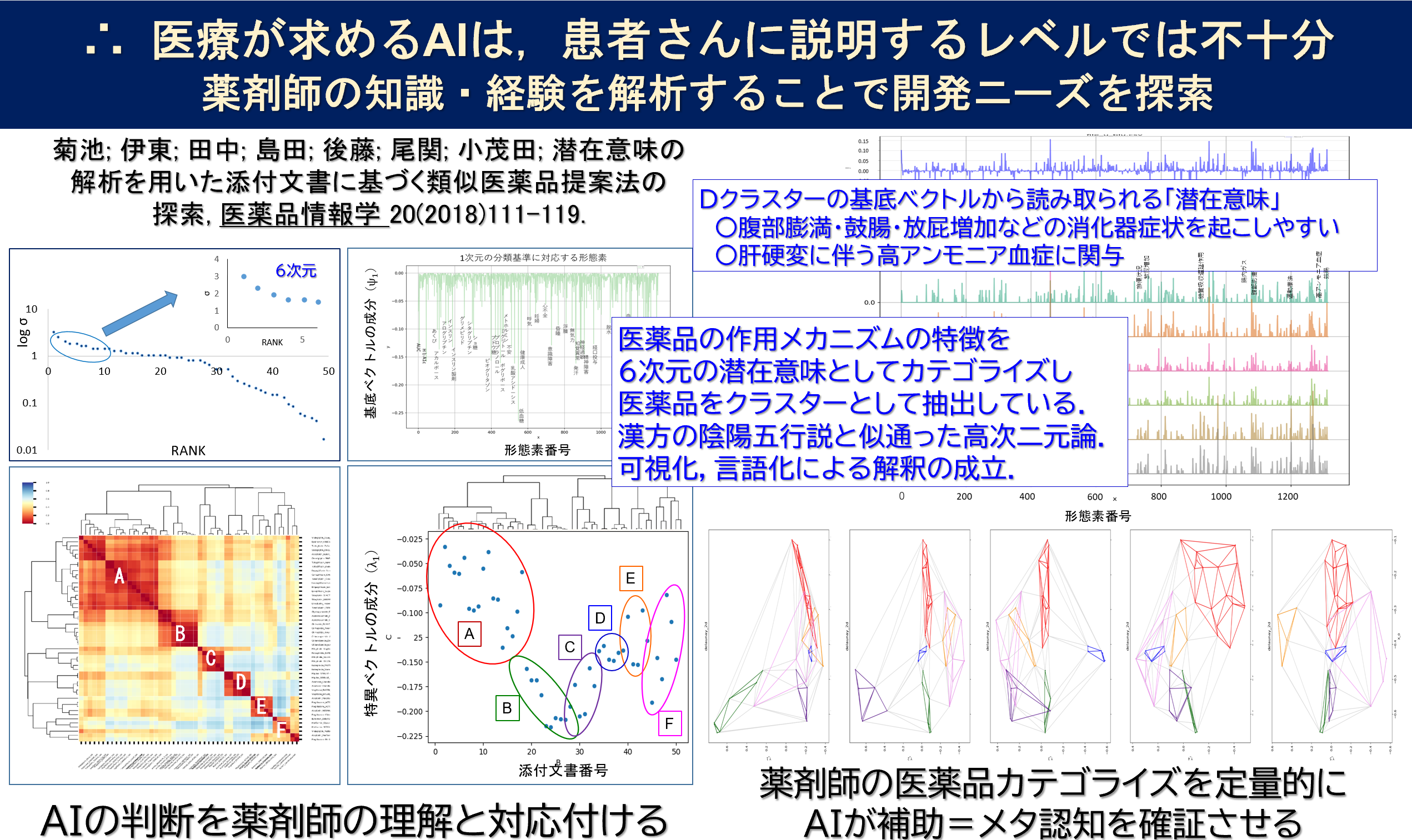

ここで、AIが理想的な提案をしてくれるのか、

どのような限界があるのかを知っておく必要があります。そこで、

説明可能なAI

の模擬システムとして、

潜在意味解析 (LSA)

を用いた

医薬品添付文書

の比較解析を試み、どのような知識が求められているのか、

医療現場において薬剤師はどのような判断をしているのか(

メタ認知

)について研究しています。

SGD-9 産業と技術革新の基盤をつくろう

ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)

膜は炭素原子とフッ素原子からなる樹脂で、

商品名テフロン®といえば、フライパンなどの撥水加工で有名です。

研究室では溶液サンプルの夾雑物を取り除く

メンブランフィルターとして利用されています。

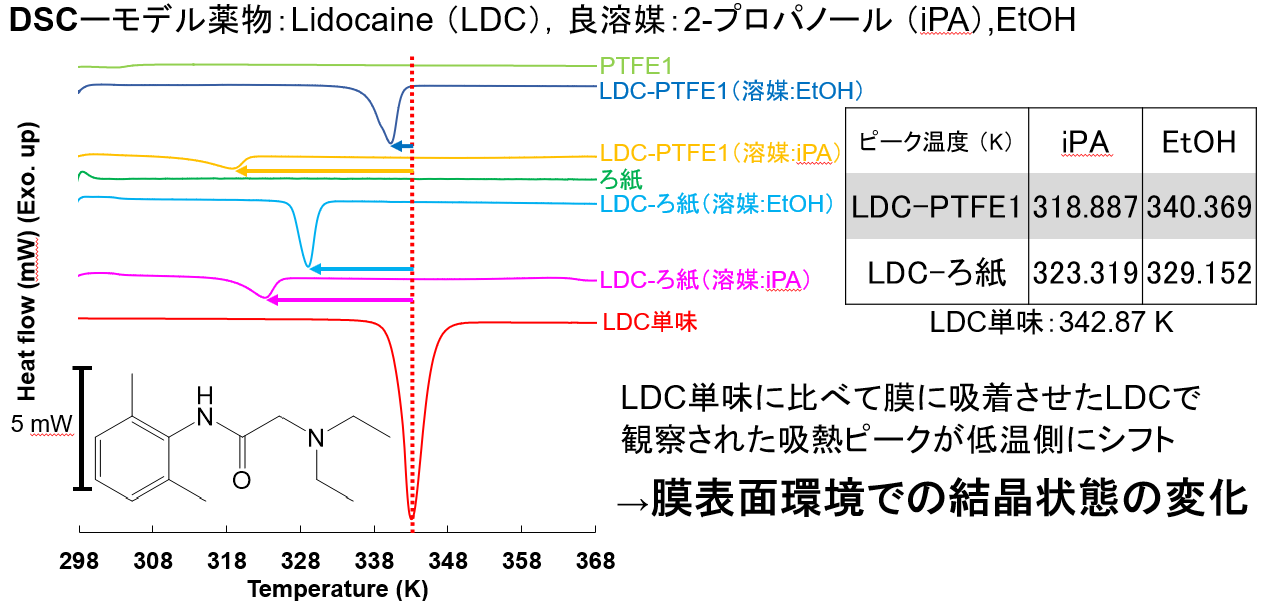

私たちのグループは、医薬品モデルとして局所麻酔薬

リドカイン(LDC)

をPTFE膜に吸着させると、結晶の融点を測定する

示差走査熱量測定(DSC)

で測定すると結晶のLDCの融点は343 K(73℃)なのに、

溶媒2-プロパノール (iPA) またはエタノール (EtOH) 中でPTFE膜の吸着すると、

見かけの融点がそれぞれ319 K (46℃)、340 K(67℃)に低下することを発見しました。

融点が低下すると、それだけ物質は水などに溶け出しやすくなりますから、

これは医薬品を溶解させることに利用できるのではないかと考えました。

純粋な物質では特定の融点を示すはずですが、

どうしてPTFE膜に吸着させるとLDCは見かけの融点が低下するのでしょう。

次の実験を見てください。

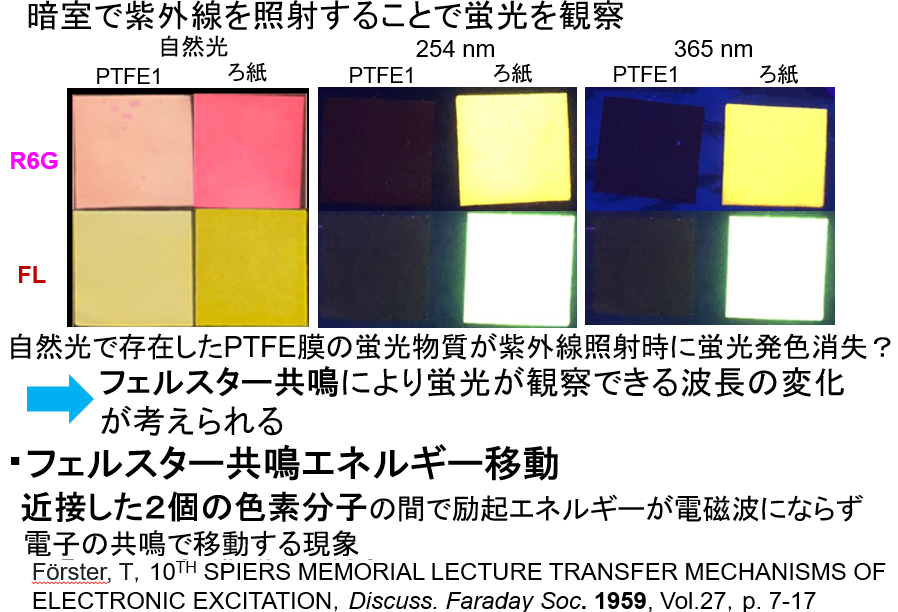

これは蛍光物質である

ローダミン6G(R6G)、および

フルオレセイン(FL)

を PTFE膜に吸着させたとき、

UVC

蛍光(励起波長254 nm)と

UVA

蛍光(励起波長365 nm)を撮影したものです。

これらの蛍光物質はろ紙ではそのまま吸着しており、蛍光を発していますが、

PTFE膜に吸着させると自然光ではちゃんと赤色、黄色が見えているのに、

蛍光は消えていることがわかります。

この結果は、PTFE膜に吸着した物質は特殊な分子配列になり、

蛍光のエネルギーが消失してしまうことを意味しています。

LDCには蛍光はありませんが、LDCの場合もPTFE膜に吸着すると、

特殊な分子配列になって、結晶構造とは異なっているためにみかけの融点が変化した可能性があります。

そこで、PTFE膜上に吸着した状態の薬物の分子配列を様々な分析機器を用いて解析して、

PTFE膜への吸着が医薬品の皮膚吸収を向上させる可能性を検討しています。

SGD-12 つくる責任、つかう責任

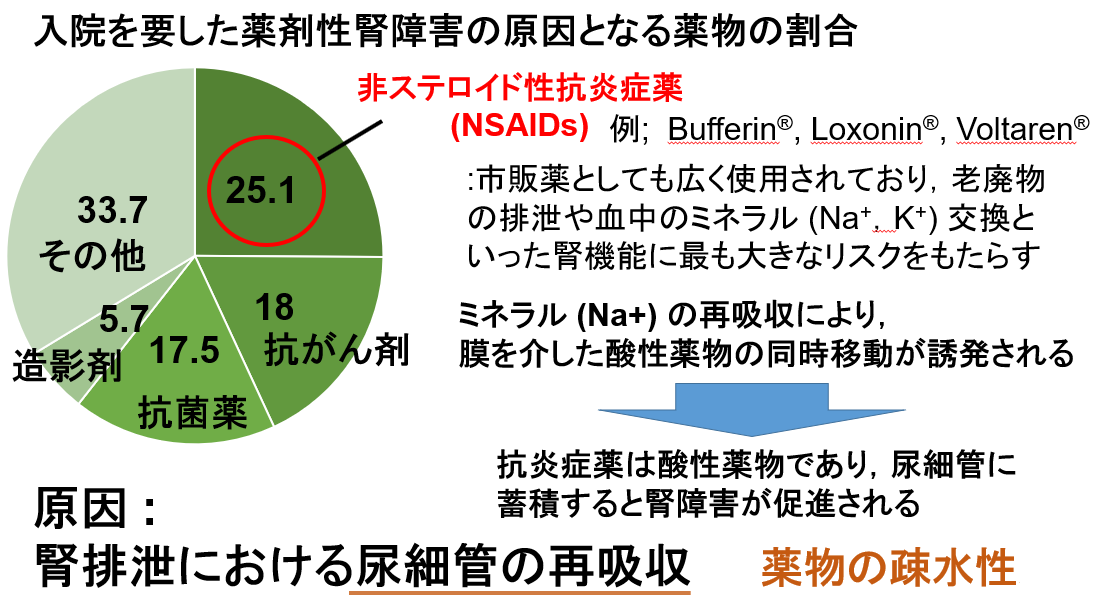

医薬品の相互作用には薬理学的な相互作用や薬剤学的な相互作用があり、

それらの情報は製薬メーカや薬局間で共有されており、十分な指導が行われています。

医薬品の組み合わせ、さらに健康食品や嗜好品との組み合わせは無限にあって、

薬理学、薬物動態学・薬物代謝などの根拠がある相互作用は新薬でも予想できるでしょう。

けれども、服用した医薬品が十分に吸収されるかという

バイオアベイラビリティ(生物学的利用率)

や体内での物理化学的相互作用となると、総当たりの確認をしようにもキリがありません。

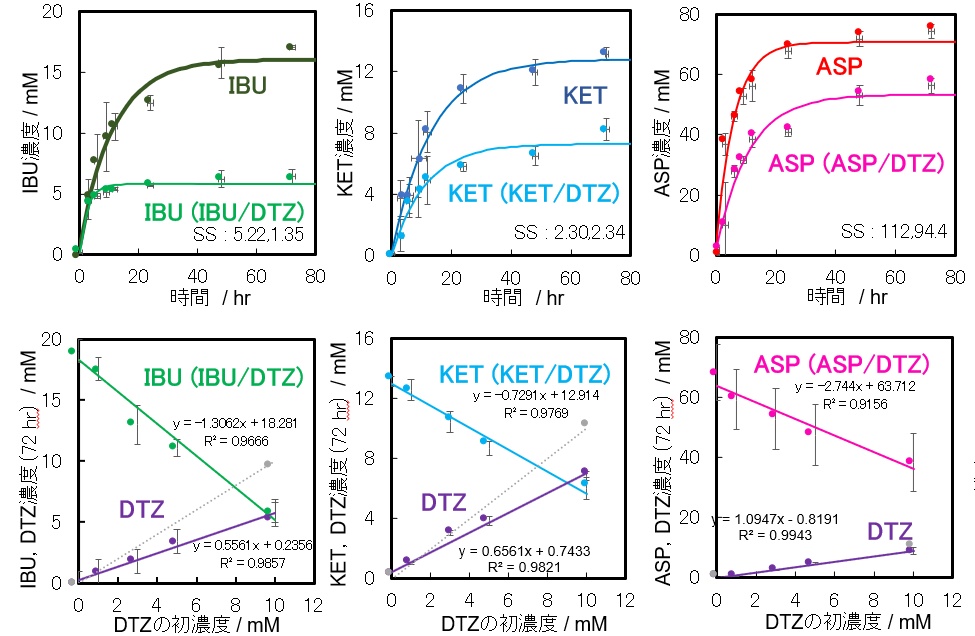

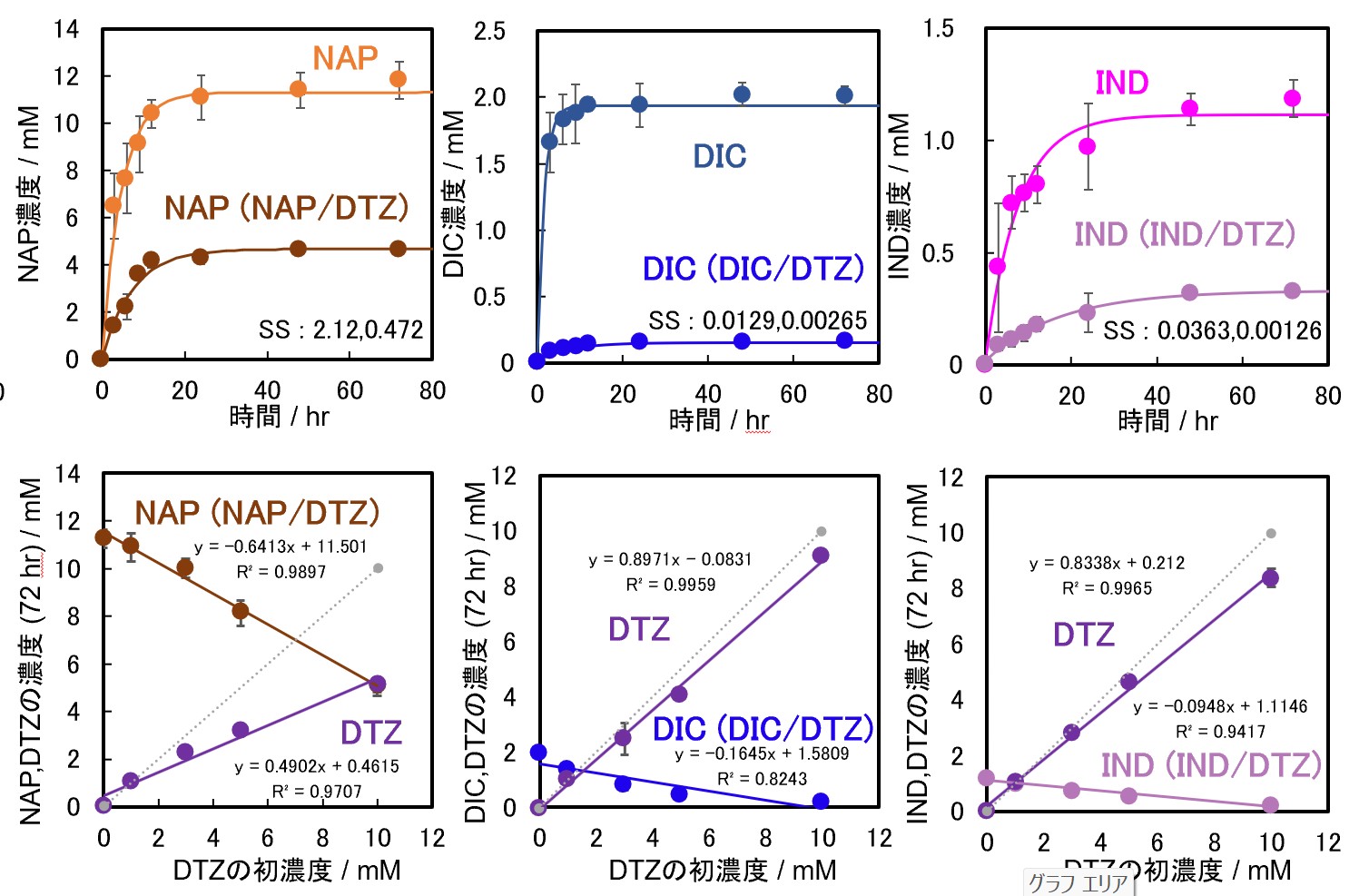

酸性薬物である

非ステロイド性抗炎症薬 (NSAIDs) の

イブプロフェン(IBU)、

ケトプロフェン(KET)、

アスピリン(ASP)、

ナプロキセン(NAP)、

ジクロフェナク(DIC)、

インドメタシン(IND)

の溶解度に対して、塩基性薬物である狭心症・不整脈や高血圧の治療薬

ジルチアゼム(DTZ)

をいっしょに溶解させたときには、次のグラフのようにNSAIDsの溶解度が低下し、

もともと溶解度の低いDICやINDはほとんど溶けなくなります。

これでは医師が処方で期待していた服薬について

コンプライアンス

が守れなくなります。

製薬メーカも、医療現場の薬剤師も提供する責任、使わせる責任を伴います。

探索研究と比較して研究資金にもならない貧乏な研究ですが、

誰かがやらないといけない研究だと私たちは思います。

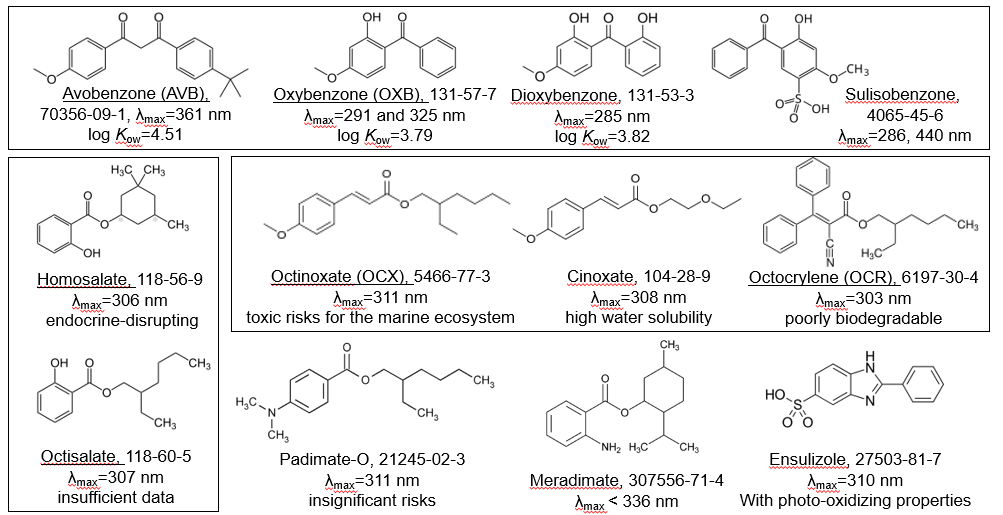

SGD-14 海の豊かさを守ろう

日焼け止め (サンスクリーン剤)

にはクリームやローションなどの製品がありますが、

成分としては紫外線散乱剤と紫外線吸収剤が含まれています。散乱剤は

酸化亜鉛や

酸化チタン(IV)などの白色微粒子で、ノンケミカルとかミネラルと呼ばれます。

一方の吸収剤は紫外線を熱エネルギーに変換する化学物質なのでケミカル成分といい、

白くならず塗布後のテクスチャーも気になりませんが、化学的な刺激に弱い人もいます。

紫外線吸収剤には様々な化学物質が開発されています。

オキシベンゾンや

オクトクリレンなどには

サンゴを白化させ、死滅させる危険性がある

ことが報告されています。

このためハワイ、フロリダ、米領バージン諸島、パラオなどは持ち込みを禁止しています。

環境のためにできることを一緒に考えましょう。

SGD-15 陸の豊かさも守ろう

非ステロイド性抗炎症薬 (NSAIDs) は

アラキドン酸カスケード

を構成する酵素である

シクロオキシゲナーゼ(COX)を阻害することで抗炎症作用を発現します。

炎症組織で発現が誘導されるCOX

アイソザイムの

COX-2

に作用して、消炎鎮痛作用を示しますが、恒常的に発現されているCOX-1にも作用します。

COX-1を阻害すると炎症以外の働きに影響があり、

消化性潰瘍などの副作用が生じます。

ジクロフェナク (商品名ボルタレン)

は、COX-1に対する選択性があまり高くない利点がありますが、腎臓に障害を及ぼすことが知られています。

この作用は生物種ごとに異なり、

アジア猛禽類には致命的な問題を生じる

ことが見出されています。

人間が摂取するための医薬品ですが、廃棄したり排泄物への混入で環境に流出し、汚染します。

これがある種の生物に影響を及ぼしたりする事例があります。

排水中の抗うつ薬がエビの行動に影響を与えてしまう

という報告などもあります。環境のためにできることを一緒に考えましょう。

SGD-16 平和と公正をすべての人に

Creative Commons licenses give everyone from individual creators to large institutions a

standardized

way to grant the public permission to use their creative work under copyright law. From the

reuser’s perspective,

the presence of a Creative Commons license on a copyrighted work answers the question, What

can I do with this work?

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、個人のクリエイターから大規模な機関まで、すべての人に、

著作権法に基づいて創作作品の使用許可を公衆に与えるための標準化された方法を提供します。

再利用者の観点から見ると、著作権で保護された作品にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスが存在することは、

「この作品で何ができるのか」という疑問に答えてくれます。

The CC License options

There are six different license types, listed from most to least permissive here:

ライセンスには6種類あり、最も許容度の高いものから最も許容度の低いものの順にリストされています。

CC BY

This license enables reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material

in any medium or format, so long as attribution is given to the creator.

The license allows for commercial use. CC BY includes the following elements:

このライセンスでは、再利用者は、作成者に帰属表示が与えられている限り、

あらゆる媒体または形式で素材を配布、リミックス、適応、および構築できます。

ライセンスでは商用利用が許可されています。CC BY には次の要素が含まれます。

BY: credit must be given to the creator. 作成者にクレジットを表示する必要があります。

CC BY-SA

This license enables reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material

in any medium or format, so long as attribution is given to the creator.

The license allows for commercial use. If you remix, adapt, or build upon the material,

you must license the modified material under identical terms. CC BY-SA includes the

following

elements:

このライセンスでは、再利用者は、作成者に帰属表示が与えられている限り、

あらゆる媒体または形式で素材を配布、リミックス、適応、および構築できます。

ライセンスでは商用利用が許可されています。

素材をリミックス、適応、または構築する場合は、変更された素材を同一の条件でライセンスする必要があります。

CC BY-SA には、以下の要素が含まれます:

BY: credit must be given to the creator.

SA: Adaptations must be shared under the same terms. 改変は、同じ条件で共有する必要があります。

CC BY-NC

This license enables reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material

in any medium or format for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is

given to the creator.

CC BY-NC includes the following elements:

このライセンスにより、再利用者は、非営利目的に限り、作成者にクレジットを与える場合に限り、

あらゆる媒体または形式で素材を配布、リミックス、改変、および構築できます。

CC BY-NC には、以下の要素が含まれます:

BY: credit must be given to the creator.

NC: Only noncommercial uses of the work are permitted. 作品の非営利目的のみの使用が許可されます。

CC BY-NC-SA

This license enables reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material

in any medium or format for noncommercial purposes only, and only so long as attribution

is given to the creator. If you remix, adapt, or build upon the material,

you must license the modified material under identical terms. CC BY-NC-SA includes the

following

elements:

このライセンスにより、再利用者は、非営利目的に限り、作成者にクレジットを与える場合に限り、

あらゆる媒体または形式で素材を配布、リミックス、改変、および構築できます。

素材をリミックス、改変、または構築する場合は、変更された素材を同一の条件でライセンスする必要があります。

CC BY-NC-SA には、以下の要素が含まれます:

BY: credit must be given to the creator.

NC: Only noncommercial uses of the work are permitted.

SA: Adaptations must be shared under the same terms.

CC BY-ND

This license enables reusers to copy and distribute the material in any medium or format

in unadapted form only, and only so long as attribution is given to the creator.

The license allows for commercial use. CC BY-ND includes the following elements:

このライセンスにより、再利用者は、改変されていない形式でのみ、

あらゆるメディアまたは形式で素材をコピーおよび配布できます。

ただし、作成者に帰属が与えられている場合に限ります。

ライセンスでは商用利用が許可されます。

CC BY-ND には、次の要素が含まれます:

BY: credit must be given to the creator.

ND: No derivatives or adaptations of the work are permitted. 作品の派生作品や翻案は許可されません。

CC BY-NC-ND

This license enables reusers to copy and distribute the material in any medium or format

in unadapted form only, for noncommercial purposes only, and only so long as attribution

is given to the creator. CC BY-NC-ND includes the following elements:

このライセンスにより、再利用者は、改変されていない形式でのみ、

あらゆるメディアまたは形式で素材をコピーおよび配布できます。

ただし、非商用目的に限り、作成者に帰属が与えられている場合に限ります。

CC BY-NC-ND には、次の要素が含まれます:

BY: credit must be given to the creator.

NC: Only noncommercial uses of the work are permitted.

ND: No derivatives or adaptations of the work are permitted.

The CC0 Public Domain Dedication

CC0 (aka CC Zero) is a public dedication tool, which enables creators to give up their

copyright

and put their works into the worldwide public domain. CC0 enables reusers

to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, with no

conditions.

CC0 (別名 CC Zero) はパブリック献呈ツールであり、

クリエイターが著作権を放棄して作品を全世界のパブリック・ドメインにすることができます。

CC0 を使用すると、再利用者は条件なしに、

あらゆるメディアや形式で素材を配布、リミックス、適応、構築することができます。

東京理科大学オープンキャンパス 2025/08/10

研究室で説得されて教授のお手伝いをするのなんてつまらない。

自らの興味で研究プロポーザルを出し、自発的に発信していきます。

世界レベルの問題意識、周到な計画性、徹底したデータ解析、迫力のプレゼンテーションをプロデュースできるのが理科大生なんです。

臨床座学の単位を修得し、実務実習を受けつつ、研究活動を八面六臂でこなしていくのが 薬剤師を育成する6年制です。

小木曽礼奈さんは多岐にわたる興味を持て余していました。 多くの抽斗の中からの決め手は「結局自分のことだよ」と、熟慮の末に「咳」をテーマを据えて中枢性鎮咳薬 デキストロメトルファン に焦点を定めました。デキストロは右手、レボが左手であって、化学の教科書では 光学異性体の単元にて 糖がD体(右旋光性)、アミノ酸がL体(左旋光性)と書いてあり、あれの正式名称にあたります。咳がでたら のど飴から始まって 末梢性の薬剤や 抗ヒスタミン剤、 自律神経薬やステロイドホルモン薬の吸入製剤 などを試み、それでも不足なら 中枢性のジヒドロコデインです。 ジヒドロコデインというものは 麻薬性 の中枢性鎮咳薬なので 過剰摂取(オーバードーズ)は禁物で、 麻薬作用は軽微なのでまだしも深刻なのはモルヒネやオキシコンチンなども含め 便秘の副作用がひどいのです。 けれども、レボ体のジヒドロコデインに対して 「対掌体」のデキストロメトルファンなら麻薬性がありません(代謝産物は除く)。 薬学を勉強すればするほど、これは不思議な話なんです。 "Lock-and-Key"と言われているように、薬というものは 立体特異性が重要です。 右手体に作用があるなら左手体に作用は絶対ないのだと教えられて学部3年間を過ごします。 そんなわけで、デキストロメトルファンには"Lock"にあたる 受容体タンパク質が存在しないのではないか?という ロマン溢れる観点に基づき、 矛先を受容体をアシストしている神経細胞の 細胞膜に向けたのが小木曽さんのアプローチです。

田中克実さんは研究室に配属されたとき、嗅覚に興味があると言いました。 匂い・臭い・香りというと様々な印象を伴いますが、 意図しているのは芳香とか、矯味などもイメージしているようです。マッコウクジラの 「竜涎香」、ジャコウジカの 「麝香」、 カメムシ の臭気がクリスチャンディオールになったりと、芳香は奥が深い。 これを直接研究しようと思ったら人体実験というか、 官能検査をアンケート調査するしかありません。 蛇足になりますが以前オープンキャンパスで実演した「辛さ」の官能検査を具体的に説明すると トウガラシ、 ハバネロ、 ブートジョロキア、 キャロライナリーパー、 ドラゴンズブレス、 ペッパーX などの希釈列を作り、薄いほうから複数のボランティアに味見してもらって、味を感じ始める希釈倍率を統計的に決めて辛さの単位 スコヴィル値 (SHU)として数値化するのです。 ギネス世界記録には認定されますが、 学術的な実験化学には該当しないかなという印象があります。 そんなわけで、薬剤師でありかつ 調香師なんて肩書は アロマセラピー にはうってつけなのですが、実際に3年間で学術論文を仕上げるプランは思いつきませんでした。 理系大学としては、趣味の「研究ごっこ」では専門教育になりません。嗅覚 受容体タンパク質からの 神経伝達を検出するには 相応の実験設備が必要です。産業的には 臭気判定士 が官能検査によって香り成分を特定し、 ガスクロマトグラフィーで 成分定量を行っているのが実情でしょう。嗅覚 センサなら物理化学分野で研究する範疇にはなるでしょうが、 消臭剤は安定供給な産業製品とはいえその開発でも成分検出器しか利用できないようです。 嗅覚受容体のモデルがないのですね。近い話に 九州大学の都甲潔先生が開発に成功した 味覚センサの研究があります。 九州という地域に糸口があって、都甲先生は「利き酒ロボットの開発」のような触れ込みで研究を始めたそうです。 今回、田中さんの場合、 バニロイド受容体という痛覚を糸口にというアイデアにトライしています。

モラトリアムとして自分だけの研究に没頭できます。この魅力は就職してしまうまで実感できないかも知れません。

菊川七海さんは日常性の延長線上にある研究にこだわり、化粧品の研究テーマを目指しました。 これまで研究室では、渡部晋平さんが 実務実習で 薬剤師の先生から伺った 痛み止めのパップ剤によって 光線過敏症の副作用を発症することに着目して研究し、寶彩香さんがそれを継承して 炎症や アナフィラキシーショックを引き起こす タンパク質の抗原性化作用について研究論文をまとめました。 光線過敏症については、薬剤師国家試験でも上記の反応だけでなく、アワビが産生する フェオホルビドの中毒症状が 出題されており (平成30年問225)、医療や公衆衛生の現場でも問題になっています。 また、痛み止めパップ剤の有効成分であるケトプロフェンと化学構造が共通している 日焼け止め化粧品成分でも症例があり、 これも鶴島みのりさん、南出恵さん、黒田千尋さんが研究論文を発表しています (参照: SDG 14 海の豊かさを守ろう)。 菊川さんはこれらを発展させて、 日焼けそのものの実験モデルを構築しようという試みを手掛けています。そうすることで、 ミネラル系紫外線散乱剤 (白くなる)や ケミカル系紫外線吸収剤 (過敏症が起こるかも)で 紫外線をブロックするのではなく、 UV-A、UV-B、UV-Cそれぞれを照射したときの皮膚内における メラニン色素の生成・蓄積や 活性酸素のはたらきなど 日焼けの化学反応上の仕組みに働きかけるアイデアを考えるのがテーマです。 これまでに研究室では、鎮痛薬 インドメタシンの ポリファーマシーに関する研究において、その 基本骨格が化学反応によって真っ黒に変色することを報告しました。 日焼けによって蓄積されるメラニン色素も同じ基本骨格が重合反応することで生じるため、 研究のアプローチについてもすでに確立されているという研究の強みがあります。

畑朝陽さんは学部2年生のときから研究室に遊びに来て、先輩と話したり実験を体験したりしていました。 研究室配属のときには、先輩たちの ポリファーマシーに関する研究というか実験に興味があるということでした。 そこで研究室で手分けして学術論文を探し、 抗菌薬と 鎮痛薬 の併用で痙攣をおこした患者さんに注目しました。薬学の研究は健康科学といいながら直接患者さんに接することはできません。 このため、医学部の先生からは「薬学部ではネズミの治療薬を作っている」などと揶揄されたりすることがありますが、 実験動物にせよ、培養細胞にせよ、科学で重要なのは モデルです。今やっている実験が現実を反映した普遍的な現象を再現していること。 逆に反論すれば、患者さんに接して治療法を開発というのは、オーダーメイド医療としては崇高でも、一般性・大衆性は不明です。 魔法の弾丸モデル、 受容体モデル によってはじめて医薬品治療は宗教・魔術から科学になりました。 しかしながら、私たちの研究室では「受容体神話」からの開放を目指して研究をしています。 作用を持った薬物には必ず1対1対応する受容体タンパク質があるはずだ、という考え方です。 この「1症状 = 1受容体」という図式がポリファーマシー問題に結び付き、 とくに心療内科や高齢医療では「丼いっぱいのクスリ」という弊害を生みます。 でも、ひとつの薬物にいろいろな作用点があって、総合的に治療につながっている可能性があるものもあります。 東洋医学とは別の道筋で、そんな現状に警鐘を発するのが畑さんの研究が思い描く遠い未来です。

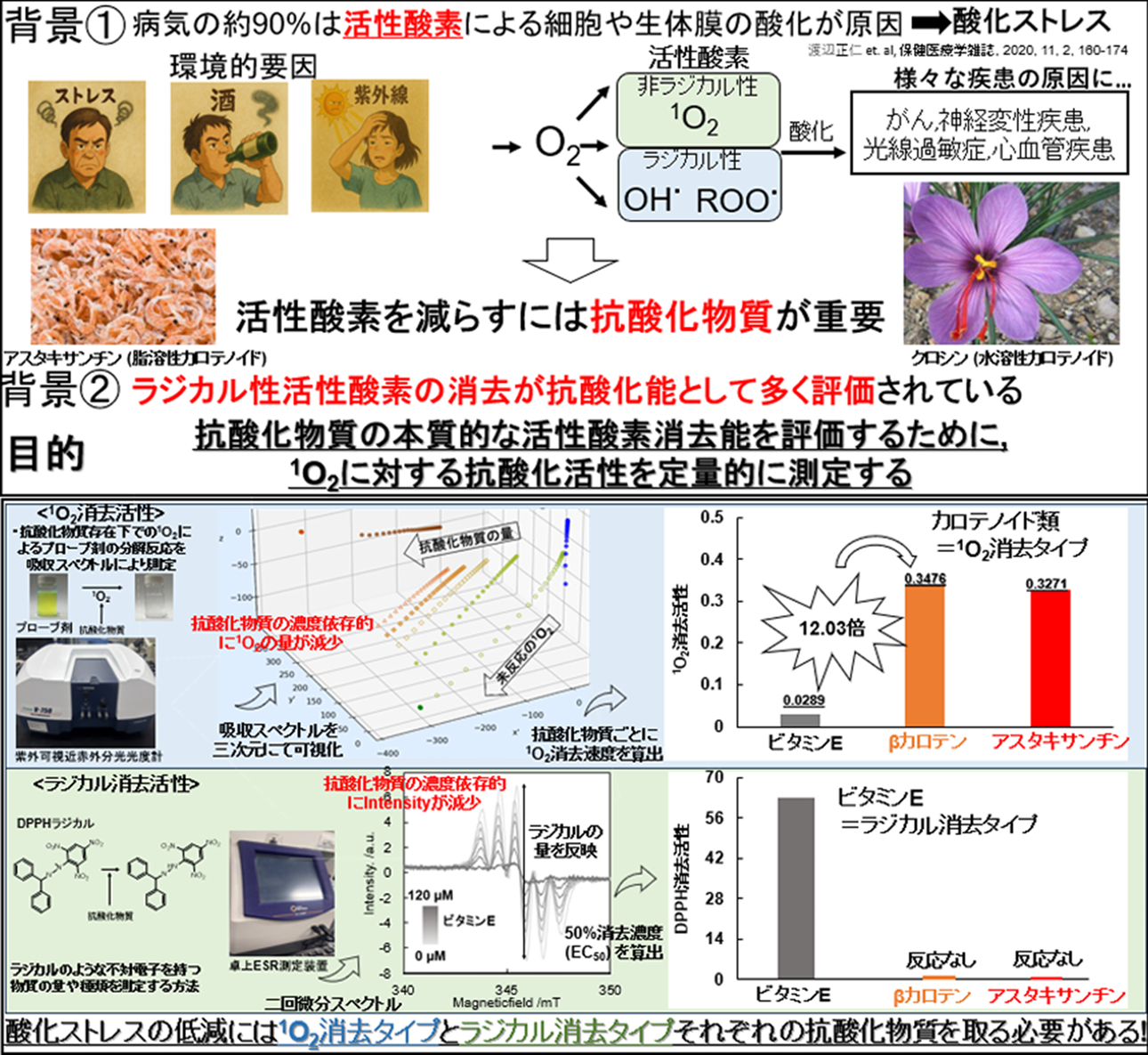

生体膜と抗酸化剤、タンパク質と抗酸化剤

♫ 棚田怜央さんは研究室配属時、

ビタミンA誘導体

(レチノイド) の化粧品への応用に興味を示していました。

テーマとして問題はなく、生物学実験ならば試薬を少量冷蔵庫から出して動物に注射したり、細胞に振りかけるだけです。

このとき、試薬が分解・酸化・抱合などの化学変化を生じても試薬と生物反応の因果関係は成立しています。

一方、物性研究では大量の試薬を長時間にわたって実験します。このとき試薬の安定性が担保できているかが問題となり、

逆に試薬そのものではなく酸化物や分解物が生理活性を示すのなら、もとの試薬での実験結果はすべて無意味となります。

例えば上述の鎮咳薬デキストロメトルファンなら、薬物代謝酵素CYP2D6で代謝されたデキストロルファンには

N-メチル-D-アスパラギン酸(NMDA)受容体拮抗薬としての作用が見出されていますが、

デキストロメトルファンの物性を調べてもNMDA受容体との関係性については科学的な論議はできないことになります。

また、安定性を懸念してレチノイドの分析に適した安定な合成化合物となると、

ステロイドなどと同様に

核内受容体に作用するので

発がん性などの懸念もあります。

ビタミンA配合化粧品は徐々に上市されてきていますが、薬学研究では化粧品メーカーで外用を検討するよりも敷居が高いと感じました。

それで、常圧常温の大気(酸素が存在)下で実験できる題材として、

キサントフィルや植物成分を検索することを提案しました。

♫ レチノイドやキサントフィルを化粧品として用いる機能というのは

抗酸化作用です。

それまで、研究室では有機安定ラジカルである

DPPHラジカルや

ガルビノキシラジカル、用事調製するタイプの

ABTSや

AAPHといった試薬を用いたラジカル消去活性測定方法を使ってきました。

電子スピン共鳴(ESR)測定装置を使って、これら安定ラジカルが抗酸化剤で消費される量を測定します。

ビタミンC、

ビタミンE、

ポリフェノールといった抗酸化剤の活性はこれらで測定することができます。

ところが、この方法ではキサントフィル類の抗酸化作用はあまり測定できません。酸化作用を示す

活性酸素にはフリーラジカルとそうでないものの2種類があり、

それぞれ反応できる抗酸化剤が違うのです。そのしくみと

一重項酸素について説明しているのがこのパネルになります。

研究紹介はこちらにありますので視聴していただければと思います。

-

Yusuke Horizumi; Reo Tanada; Yuya Kurosawa; Miwa Takatsuka; Tomohiro Tsuchida; Satoru

Goto;

Reactivity of olanzapine and tricyclic antidepressants on the protective effects of Trolox on lipid peroxidation evaluated using fluorescence anisotropy, electron paramagnetic resonance spectrometry, and thermal analysis, ACS Chemical Neuroscience, (2025) -

Yusuke Horizumi; Satoru Goto; Miwa Takatsuka; Hideshi Yokoyama;

Effects of local anesthetics on liposomal membranes determined by their inhibitory activity of lipid peroxidation, Physical Chemisrty Chemical Physics, 20(6):2911-2918. (2023) -

Ayaka Takara, Kenshiro Kobayashi, Shimpei Watanabe, Keisuke Okuyama, Yohsuke Shimada,

Satoru Goto

Dibucaine inhibits ketoprofen photodegradation via a mechanism different from that of antioxidants, Journal of Photochemistry and Photobiology, A: Chemistry, 333:208-212. (2017)

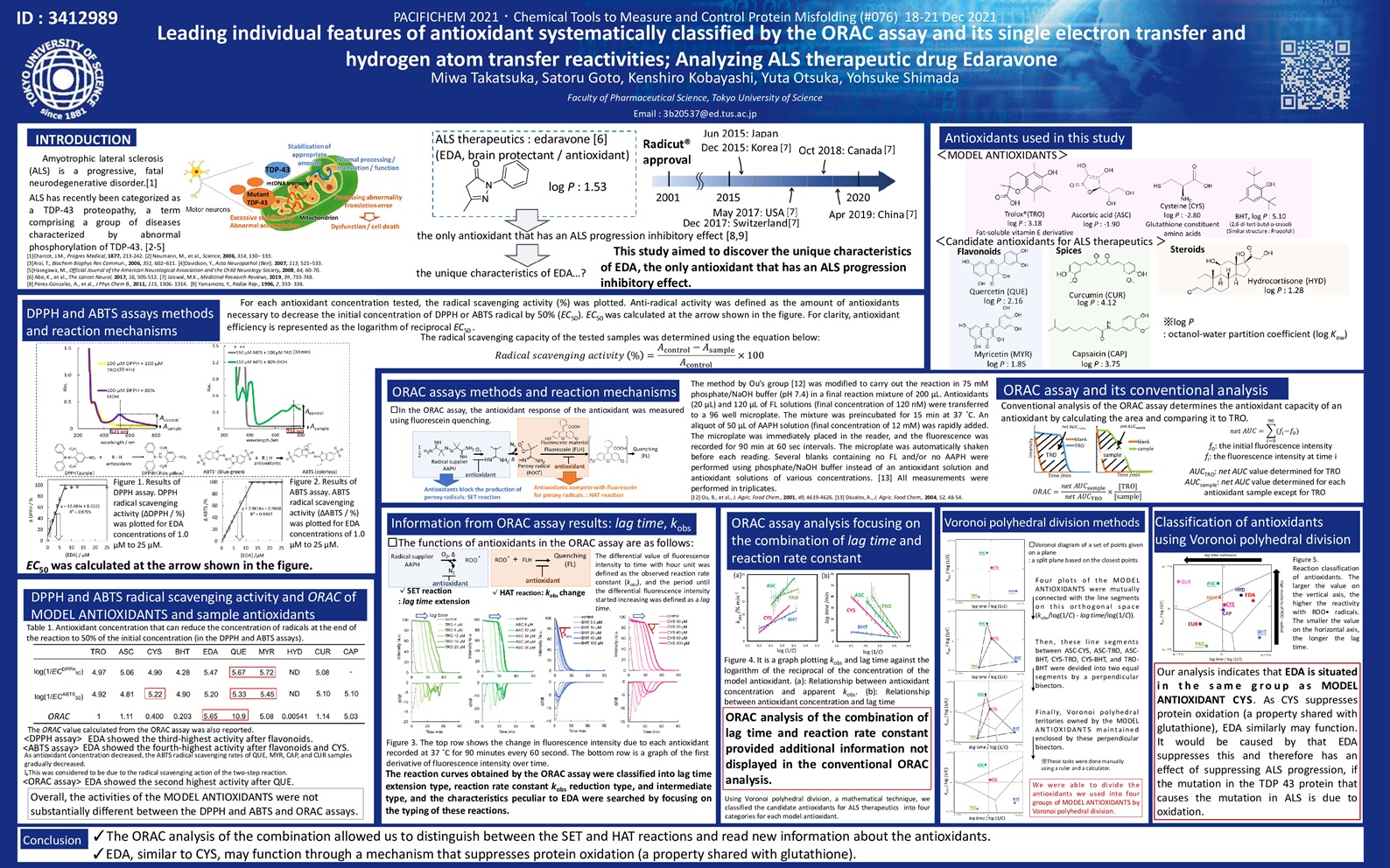

♪ 高塚美和さんは

「ほう/れん/そう」

を徹底しており、堅実に成果をあげることができるひとで、それまで研究室で実験されていた

香辛料を中心に測定されていたDPPH実験やABTS実験の結果を整理し、それらの実験よりも、

生体膜における

脂質過酸化反応に近いとされている

ORAC値分析法を導入して、ラジカル消去活性の比較を行いました。

このときに、先輩の寶彩香さんから、ラジカル消去剤医薬品である

エダラボン (商品名ラジカット)が

筋萎縮性側索硬化症 (ALS)の治療に用いられているが、

どのようなメカニズムで効果があるのかがわかっていない。

ただ、ほかの抗酸化剤では代用できないのが不思議なのだという話を教えてもらいました。

そこで、ORAC法における化学変化の様子をエダラボンを含む様々な抗酸化剤で調べ、

その反応様式にエダラボンを特徴づける特性を見出し、学術論文(2021)として発表しました。

♪ これとは別に、DPPH法やABTS法で測定していたESR測定装置のデータ処理について詳細な検討を行い、

精密なデータ解析法を開発して学術論文(2022)に発表したところ、他論文への

被引用回数67 (2025年8月現在) という大きな影響力を示しました。

問題点の所在をしっかりと把握し、学会発表などでも充実したディスカッションをして、研究計画に役立てることができているのだと思います。

♪ 修士課程修了前にORAC法実験の反応様式を確かめるために、活性酸素の検出に用いられている蛍光物質

フルオレセインの代わりに

エオシンYとエオシンBを用いた場合の反応性の違いを解析し、

フルオレセインにおけるラジカル連鎖反応の反応速度論的な特性を明らかにしました。

この研究成果として実験ノートやEXCELデータファイルなどをしっかりとまとめており、就職後に研究論文(2025)をまとめるのに非常に役立ちました。

また、後輩の指導にも精力的で堀住祐介さんの脂質過酸化反応測定である

TBA法の導入を成功させた貢献があります。

研究紹介はこちらのページ下部にありますので視聴していただければと思います。

-

Miwa Takatsuka; Satoru Goto; Kota Moritake; Yohsuke Shimada; Tomohiro Tsuchida;

Antioxidant capacity of edaravone, quercetin, and myricetin involving probabilistic fluctuations using eosin-Y and eosin-B as fluorescent probes in the ORAC assay, Journal of Photochemistry and Photobiology, A: Chemistry, 460:116142 (2025) -

Miwa Takatsuka; Satoru Goto; Kenshiro Kobayashi; Yuta Otsuka; Yohsuke Shimada;

Evaluation of pure antioxidative capacity of antioxidants: ESR spectroscopy of stable radicals by DPPH and ABTS assays with singular value decomposition, FOOD BIOSCIENCE, 48:101714. (2022) -

Miwa Takatsuka, Satoru Goto, Kenshiro Kobayashi, Yuta Otsuka, Yohsuke Shimada

Leading individual features of antioxidant systematically classified by the ORAC assay and its single electron transfer and hydrogen atom transfer reactivities; Analyzing ALS therapeutic drug Edaravone

BBA Advances, 1:100030. (2021), Full Open Access

異常タンパク質アミロイドの形成過程における分子科学的環境解析: 脂質膜と金属イオン

♬ 鶴元辰伍さんはYM学部3年後期の

「早期薬科学研究」において、

牛海綿状脳症 (狂牛病)、

クロイツフェルト・ヤコブ病、

クールー病の病原物質とされている異常タンパク質

プリオンの研究プロポーザルを持ってきてくれました。

残念ながらそのような病原物質を取り扱う設備も法的処置もこの研究室にはありません。

そこで安全で入手が容易なモデルタンパク質にて代用した

アミロイド変性についての研究計画を一緒に話し合いました。

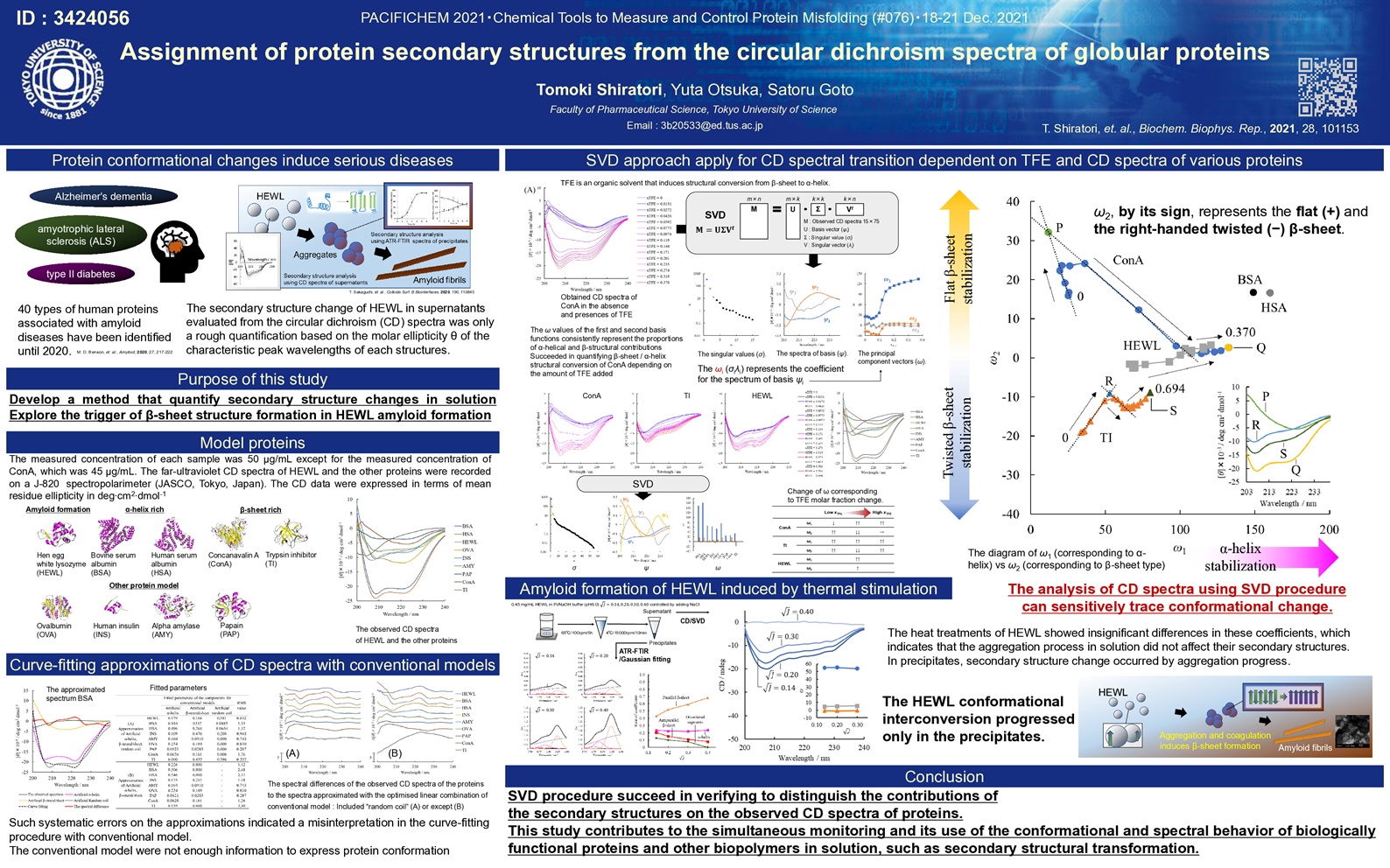

これまでに岡山有希子さんや南賀子さんが、

メチルオレンジや

コンゴーレッドなどの

pH指示薬には

水・オクタノール分配実験において綿状の浮遊物を形成させる可能性を示し、リボン状

ミセルの形成条件を検証しました。

和田崇さん、阪口知代さん、笠井崇央さんは、コンゴーレッドがアミロイド変性の

病理染色に用いられていることからアミロイド形成とのアナロジーを唱え、

DLVO理論に基づいて

アミロイド線維でも

pHや

イオン強度が重要な形成要因になると推測します。

リコンビナントヒト

インスリンおよび鶏卵白

リゾチーム

(HEWL)の加熱アミロイド形成反応への影響を検証しました。

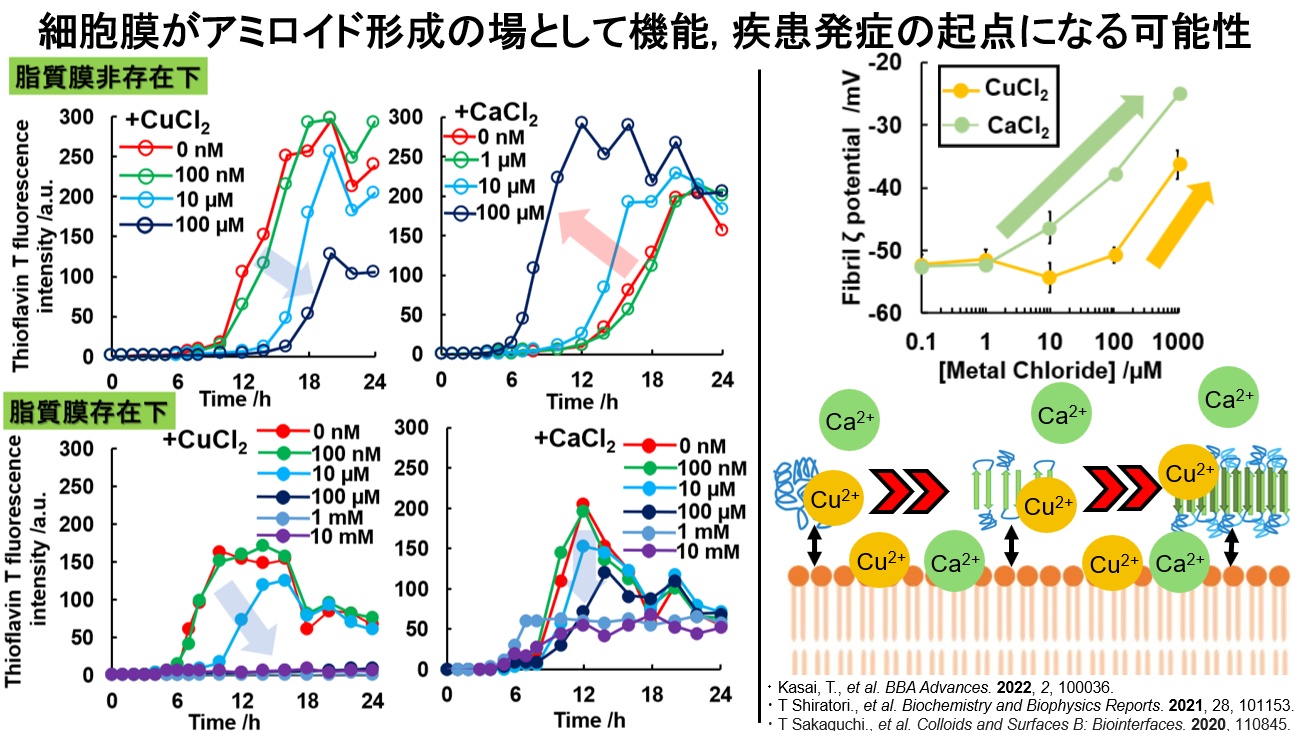

♬ 鶴元さんは学部学生のときに堀住祐介さんと協力してアミロイド形成の

反応速度論解析法を構築し、

リポソーム脂質膜の有無に対するpHの影響を研究しました。修士課程では

アミロイド病に関係する溶液組成について考察しました。

ホフマイスター系列の理論に基づいて、

インスリンの加熱アミロイド形成反応が二価の

遷移金属である

銅イオン

では速度論的な遅延があり、リポソーム脂質膜存在下ではさらに溶液中のアミロイドタンパク質総量が低下することを見出します。

一方、コントロールとして

典型金属である

カルシウムイオンでは溶液中ではアミロイド形成を促進しますが、

リポソーム脂質膜存在下では溶液中でのカルシウムイオンによる形成促進効果が消失することが観察されました。

これより、リポソーム脂質膜がアミロイド形成の「足場」として機能することを主張しています。

蛍光分光光度法分析装置、

ゼータポテンシャル測定装置(DLS)、

原子間力顕微鏡(AFM)など機器分析にも卓越しています。

研究紹介はこちらにありますので視聴していただければと思います。

♬ 生物系研究室のように

実験動物や

培養細胞に投与すれば何らかの結果が得られてそれを解釈するという研究スタイルとは違って、

生物物理化学

では無生物反応を生命現象と関連付けるための理論と研究計画が勝負になり、これは

生成AIやロボットで代用することができません。

-

Takahiro Kasai; Takashi Wada; Tsubasa Iijima; Yoshiko Minami; Tomoyo Sakaguchi;

Tomoki

Shiratori;

Yohosuke Shimada; Yukiko Okayama; Satoru Goto;

Comparative study of the hydrophobic interaction effect of pH and ionic strength on aggregation/emulsification of Congo red and amyloid fibrillation of insulin, BBA Advances, 2:100036. (2022) -

Tomoki Shiratori; Satoru Goto; Tomoyo Sakaguchi; Takahiro Kasai; Yuta Otsuka;

Kyohei Higashi; Kosho Makino; Hideyo Takahashi; Kazushi Komatsu;

Singular value decomposition analysis of the secondary structure features contributing to the circular dichroism spectra of model proteins, Biochemistry and Biophysics Reprot, 28:101153-101153. (2021) -

Tomoyo Sakaguchi; Takashi Wada; Takahiro Kasai; Tomoki Shiratori; Yoshiko Minami;

Yohsuke Shimada; Yuta Otsuka; Kazushi Komatsu; Satoru Goto;

Effects of ionic and reductive atmosphere on the conformational rearrangement in hen egg white lysozyme prior to amyloid formation, Colloids and Surfaces - Biointerfaces, 190(110845):1-8. (2020)

医薬品分子の柔軟性を応用した分子複合体の機能設計: 結晶成長における猫の着地と犬の着地

♩ 藤田萌々子さんは海外帰国子女で物事に対する興味と感受性に秀でた学生さんでした。共同研究を持ち掛けていた

帝國製薬の方のお話が刺激となって、

パップ剤鎮痛薬の

経皮吸収に強い興味を抱き、

上のパネルにあるように250時間 > 10日間の溶解実験をものともしないバイタリティがありました。

NKHの「みんなのうた」の

「ひげなしゴゲジャバル」という歌で「大地主の良左衛門は膏薬た~んと買うてきて」とありますが、

膏薬は漢方医療が起源で、

王朝時代の日本に伝わったと言います。

薬草や

動物性油脂を布に塗って使用していたもので、江戸時代には

貼り薬(貼付剤)は家内制手工業の量産品として普及していたわけです。

この布に塗り付ける粘稠な外用剤を

硬膏といい、水飴状に柔らかくしてそのまま患部に塗布するものを

軟膏と区別しています(

日本薬局方ではさらに細分されている)。

国内では古くから

湿布薬とか

サロンパス(久光)

などいろんな伝統的貼り薬にお目にかかりますけれども、海外では

ニコチンパッチ(ノバルティスファーマ)や

ツロブテロールテープ剤(ファイザー)などが普及したのはごく最近です。

♩ 注射と異なり、貼り薬は

皮膚を、

飲み薬は

腸管を、

坐剤なら

直腸を経由して有効成分を

血流に送り込んでやらないといけません。これらの

投与経路を通って有効成分がどれだけ血流に移行するかを

「流束」という量で比較します(移動速度の

「流速」とは違います)。

電流が電線の中でどれだけの電子が通過するのかを表すのと同様に、

流束は皮膚などの経路の断面をどれだけの量の有効成分が通過するのかを表します(移動速度は考えません)。

電圧が高いほど電流が大きくなるのと同じで、流束は

濃度勾配に比例するので溶けている有効成分の濃度が高いほど大きくなります

(難しい話ですが、薬剤師国家試験に出題される薬学の必修項目です)。

この研究は、有効成分を溶液に溶かすだけでなく、一時的であってもできるだけたくさん溶かすという技術の研究です。

スプリング&パラシュート効果というのは、濃度を一挙に上昇させ、低下するのを先延ばしするという意味です。

オンサーガーの相反定理という理論でその効果を説明しようとしています。

♩

生理活性物質を発見・最適化したら、その作用機構と無毒性を確認することで毒ではない

薬物となり、

それを人体において安全で効率的に働かせるように工夫することで薬剤=

「医薬品」になります。

薬剤学・

製剤学分野では

ものづくりとしてターゲットの薬物について

ドラッグデリバリーシステムとか

コントロールド・リリースがさかんに研究されています。これに対して、

物理化学では物質によらず、

安全性と効率を合理的に説明できる理論がなければ

科学であるとは言ってもらえないという難しさがあります。

-

Momoko Fujita; Tomohiro Tsuchida; Hikaru Kataoka; Chihiro Tsunoda; Kota Moritake; Satoru

Goto;

Spring and parachute approach for piroxicam dissolution; its phenomenological model on the thermodynamics of irreversible processes, International Journal of Pharmaceutics, 667 A:124886. (2024) -

Momoko Fujita; Satoru Goto; Hitoshi Chatani; Yuta Otsuka; Yohsuke Shimada; Hiroshi

Terada;

Katsuyuki

Inoo;

The function of oxybuprocaine: a parachute effect that sustains the supersaturated state of anhydrous piroxicam crystals, RSC Advances, 10:1572-1579. (2020)

多剤併用時の物理化学的相互作用

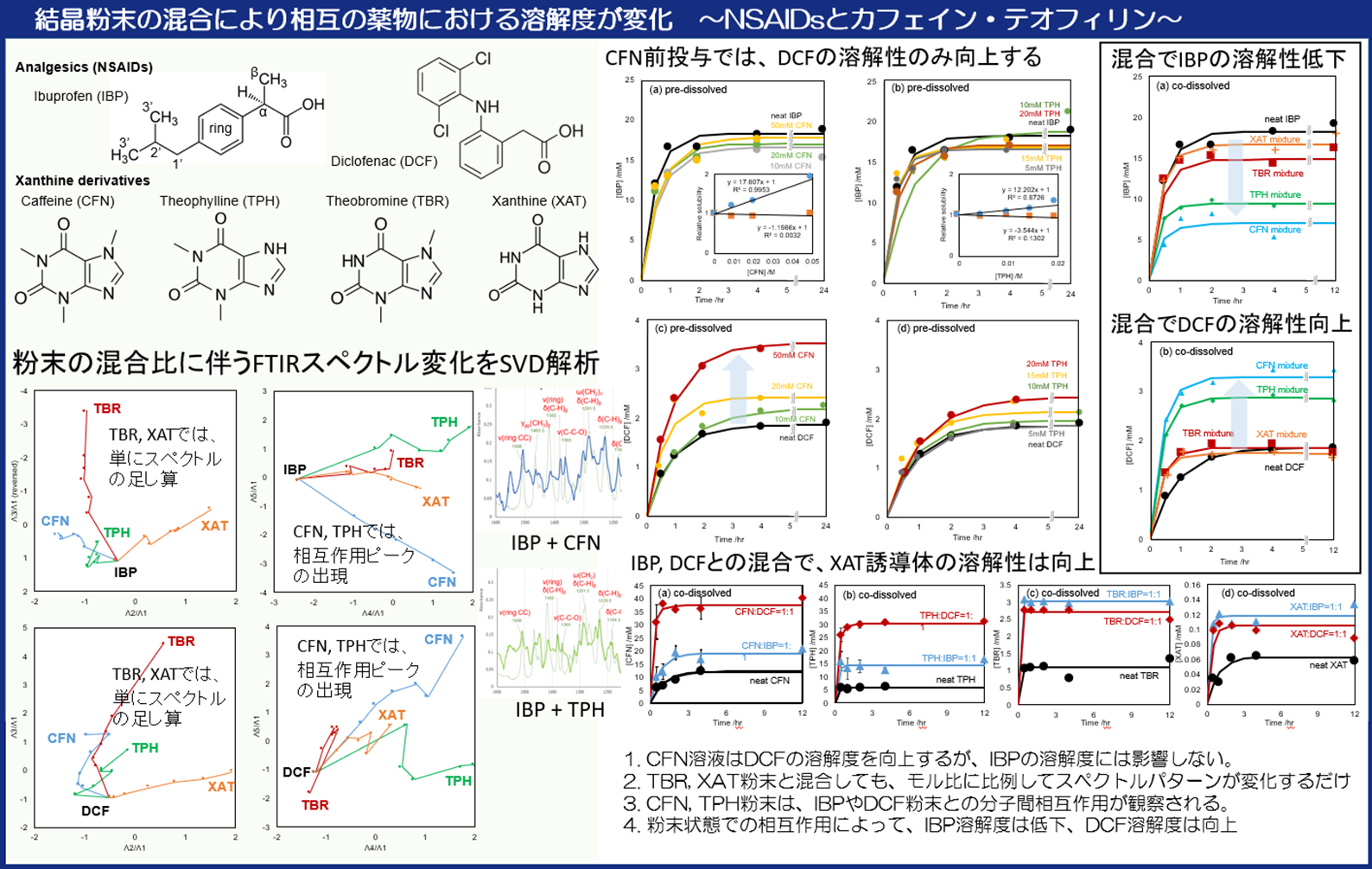

♯ 末永翔矢さんは

健康食品などの成分が医薬品の効果にどんな影響を及ぼすかに興味を持っていました。

ただし、それぞれの薬理作用の相乗効果

(薬力学的相互作用)とか、共存による

薬物代謝酵素の競合(

薬物動態学的相互作用)というのは別の分野で研究されている内容で、物理化学では

配合禁忌など投与の前後における薬物成分間の相互作用が誘発する

吸収・分布などにおける

生物学的利用能の変化を扱います。

薬学部の研究では、くすりは水に溶けにくいというのが常識であって、水に溶ける成分の実験は非常に厄介です。

試薬はたくさん必要だし、分析装置もオーバーフローしてしまうし、微量成分を精密に測定するときの邪魔(妨害という)になったりします。てはじめに

サプリメントでよく使われている

水溶性ビタミンについて、

ほかの医薬品との相互作用を調べようとしましたが、その結果は困難を極めることになります。

♮ 長年の研究の結果、

カフェインに切り替えるとうまくいきそうだということになりました。

不思議なことに、学術論文を探しても、特許情報を探しても、

解熱鎮痛薬にカフェインや

テオフィリンを加えるとどうなるのかについてのコンセンサスというのはわかりません。

調べれば調べるほど、この組み合わせで溶解度が向上するという報告と、溶解度が低下するという報告が混在していることがわかってきました。

つまり、実験条件と検出方法をしっかりと決めておかなければ、実験結果が制御できなくなるようなのです。

実際に、解熱鎮痛薬の粉末と、カフェインやテオフィリンの粉末を混合すると、1週間くらいかけて少しづつ性質が変わることも確かめました。

固体粉末というのは変化しないものだという常識が通用しないようです。

♭ 中世から近世にかけて西洋では小麦粉や香辛料など粉末を扱う粉屋というのは専門職として尊敬されていたと言いますが、素人には手を出しにくい部分が多くあったのでしょう。

「粉体」の常識では想像の及ばない不思議な性質について、

静電気を帯びたり、燃え上がりやすくなったり、振動させたのに分離したり、調べてみるとおもしろいですよ。

薬剤師の業務というのが、実は大半の時間が

散剤、顆粒剤の分包機の取り回しだったりします。

この研究は今後もさらにたくさんのテーマが広がっていきそうな内容でした。

-

Shoya Suenaga; Hikaru Kataoka; Kanji Hasegawa; Ryotaro Koga; Chihiro Tsunoda; Wataru

Kuwashima;

Tomohiro Tsuchida; Satoru Goto;

How does the powder mixture of ibuprofen and caffeine attenuate the solubility of ibuprofen? Comparative study for the xanthine derivatives to recognize their intermolecular interactions using Fourier-transform infrared (FTIR) spectra, differential scanning calorimetry (DSC), and X-ray powder diffractometry (XRPD), Molecular Pharmaceutics, 21(9):4524-4540. (2024) -

Ryotaro Koga; Tomohiro Tsuchida; Chihiro Tsunoda; Hikaru Kataoka; Shoya Suenaga; Satoru

Goto;

Physicochemical properties of diclofenac regulated by its intermolecular interactions with caffeine evaluated via vector space model, nuclear magnetic resonance, and Fourier-transform infrared analyses, Materials Chemisrty and Physics, 333:130158 (2025)

イオン雰囲気を積極的に応用した医薬品分子の溶解性向上: エンタルピー・エントロピー補償則

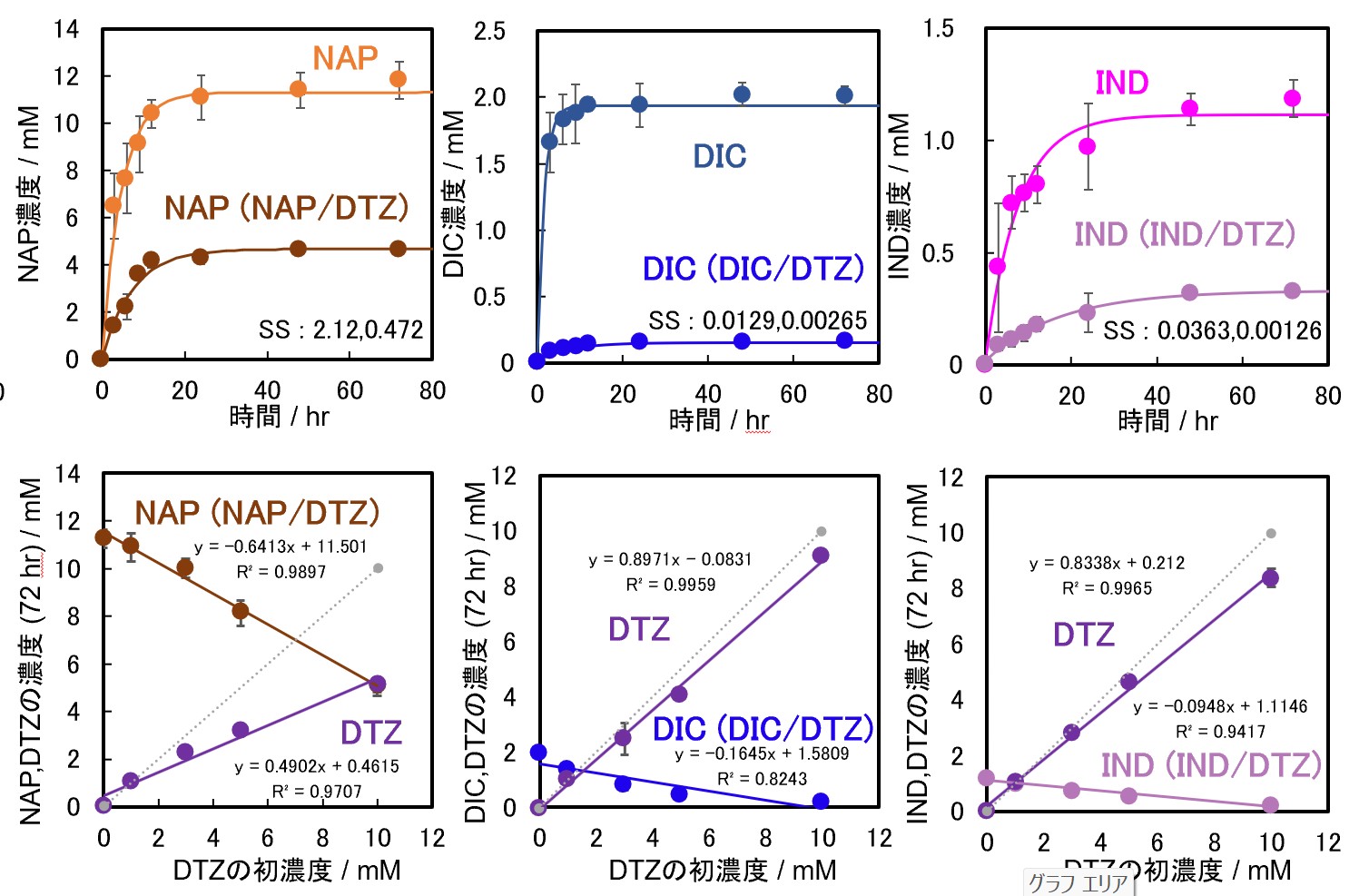

ほかの NSAIDs (NAP, DIC, IND) の溶解曲線と溶解度のグラフ

♬ 木下貴冬さんは生真面目で几帳面な学生で、完璧主義なところが少し本人を苦しめていたのではないかと思います。

ご本人が自分に厳しい性格なのに上乗せして助教の先生が厳しく、あまりよい方向に進んでいなかったようです。

♫ それまで先輩の茶谷仁さんが実験していたポリファーマシーに関係する複数の医薬品の併用による効果を調べていました。

辛抱が求められる

溶解度実験をして、さらにその

温度を制御する熱力学実験(ファントホッフプロット)まで拡張して、

茶谷さんがやりきれなかった実験を着々と突破しました。

熱分析で2種類の医薬品成分を混合したときの

熱力学的エネルギーを測定したり、

NMRを用いて2種類の医薬品成分を混合物を

磁場勾配パルス条件下で測定(DOSY法)することで、液体の中を拡散していく性質を表す

拡散係数を決定したりしました。

これらの結果として、医薬品成分が水に溶解するという現象は、

医薬品が単独で水との親和性を持っているだけでなくて、ほかに加えられている成分との駆け引きのようなものが実在して、

どれだけ溶けるかが変わってしまうという、

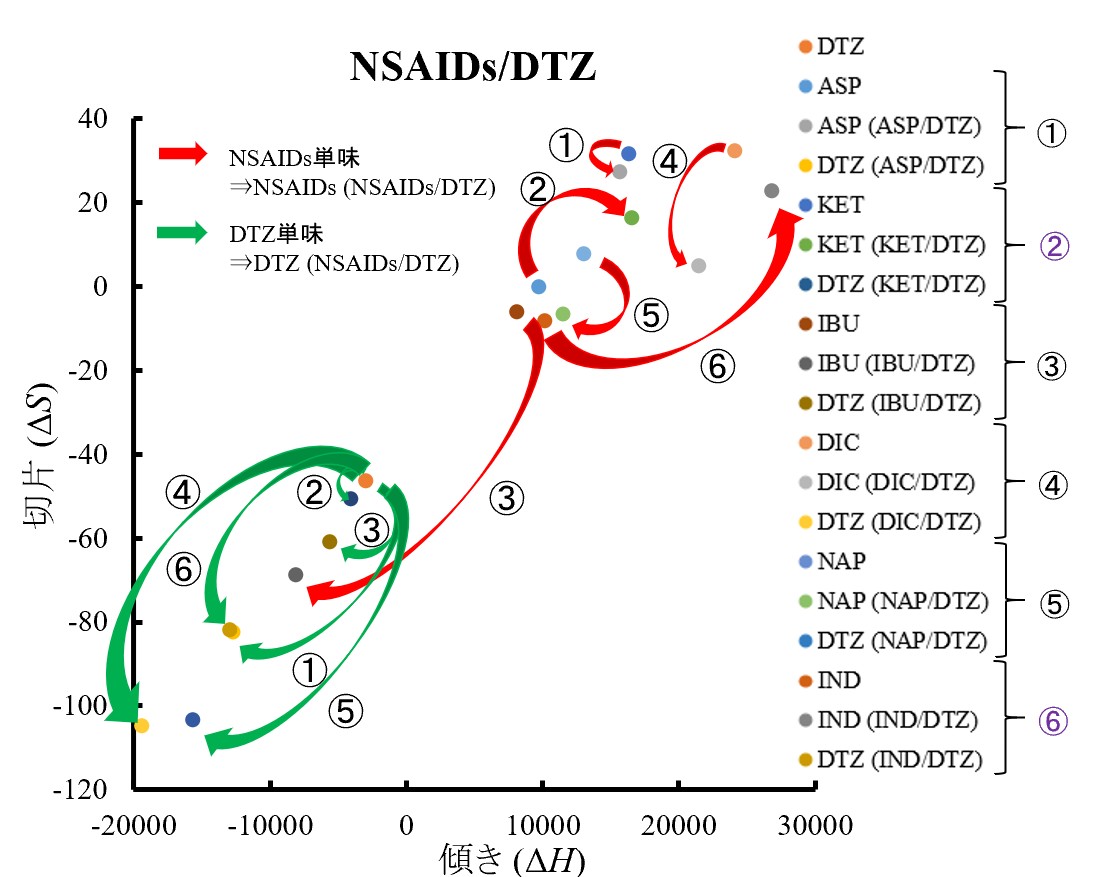

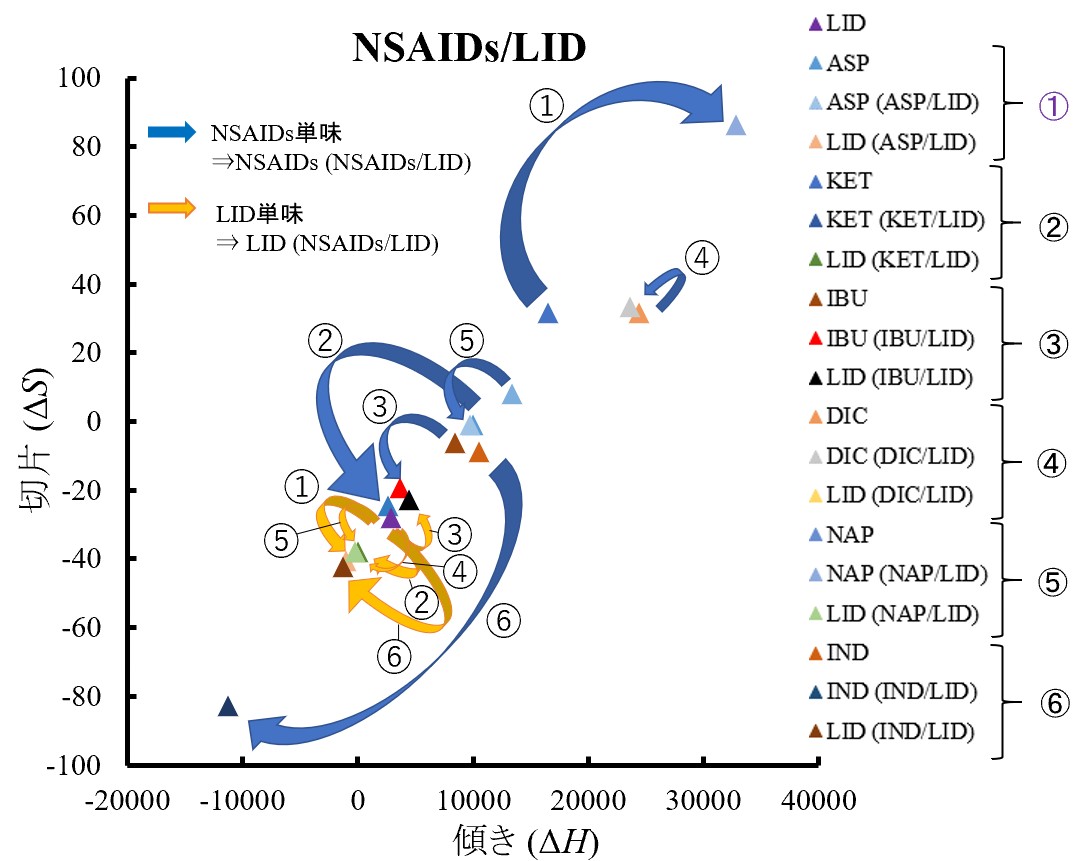

エンタルピー・エントロピー補償則という理論が成り立っていることを証明して見せてくれました。

上のパネルの右上のグラフは低温と高温で上がったり下がったり、意味が全然分からなかったのですが、

この理論によって直線の傾きと切片の関係が一本の線で表されることが明らかになりました。

木下さんの実験の手腕の証であるということができるでしょう。苦労があっても優秀な成果をだすことができる人物です。

♪ 学術的には、エンタルピー・エントロピー補償則について懐疑的な立場をとる研究者が非常に多いです。

それは、エンタルピーもエントロピーも溶解現象の同じ物理化学的性質を観測していることになるから、直線性が現れるのは当然であるというものです。

溶解エンタルピーは、溶媒分子間の相互作用が失われ、それで形成される空隙に溶質分子が入り込むときの分子間相互作用エネルギーの収支に相当します。

一方、溶解エントロピーは溶解プロセスで得られる分子の統計力学的多様性を反映します。

溶液全体としては同じものを見ているのかも知れませんが、溶質が受け持つ熱力学的コストと、溶媒というかそれ以外が受け持つ熱力学的コストの収支に

バランスが取れているというのは意味のある現象であるのではないかと考えています(これは、まだ投稿論文として審査を受けていない考察です)。

♩ パネル右半分にあるのは上段が藤田萌々子さんが測定したピロキシカムに対するオキシブプロカイン、テトラカイン、リドカイン、プロプラノロールを混合したときの

ファントホッフプロットの変化です。スプリング&パラシュート効果には違いがありますが、ここではどれも同じ勾配と切片を描いています。

一方、中段に示したのが木下さんの測定したジルチアゼムに対する様々な消炎鎮痛薬の影響で、勾配と切片の変化は化合物ごとに異なります。

さらに、木下さんはリドカインに対する消炎鎮痛薬の影響も調べて、右半分下段のエンタルピー・エントロピーダイアグラムを作成しています。

ジルチアゼムとリドカインでは、消炎鎮痛剤ごとのバランスのとり方は違っており、リドカインのプロットはどれも右上に移動しています。

そして、両者が同じ直線にのってくるのならわかりますが、

傾きはほぼ一致する一方で横軸 -20 kJ/mol において縦軸は-120 J/K/molから-100 J/K/molに平行移動しています。

まだまだこの研究は検討の余地があり、木下さんの残した課題として考えていく必要がありそうです。

-

Takatoshi Kinoshita; Chihiro Tsunoda; Satoru Goto; Kanji Hasegawa; Hitoshi Chatani;

Momoko Fujita; Hikaru Kataoka; Yuta Katahara; Yohsuke Shimada; Yuta Otsuka; Kazushi

Komatsu; Hiroshi Terada;

Enthalpy-entropy compensation in the structure-dependent effect of nonsteroidal anti-inflammatory drugs on the aqueous solubility of diltiazem, Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 70(2):120-129. (2022) -

Hitoshi Chatani; Satoru Goto; Hikaru Kataoka; Momoko Fujita; Yuta Otsuka; Yohsuke

Shimada; Hiroshi Terada;

Effects of phosphate on drug solubility behavior of mixture ibuprofen and lidocaine, Chemical Physics, 525:110415-110415-7. (2019) -

Hikaru Kataoka; Yoshinori Sakaki; Kazushi Komatsu; Yohsuke Shimada; Satoru Goto;

Melting process of the peritectic mixture of lidocaine and ibuprofen interpreted by site percolation theory model, JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, 106(10):3016-3021. (2017)

♨ 盛武航太さんは堅実さよりも大志を抱くタイプの学生さんでいつも大きな夢を描いていました。

研究室配属された3年生末の2月3月のトレーニングで

HPLCを使った薬物の

分配係数測定をしてみようという話になりました。

それ以来ずっとその実験にこだわり続け、4年生9月の

日本薬学会関東支部大会で発表、結局4年生末3月の

日本化学会春季大会でもこの話題を続けました。

これらのデータはすでに測定されているものなのですが、得られた実験結果が

ハンドブックに書いてある値と一致しないで悩んでいました。

水・オクタノール分配実験では薬物の水への溶解性を測定しますが、今回のHPLC実験では

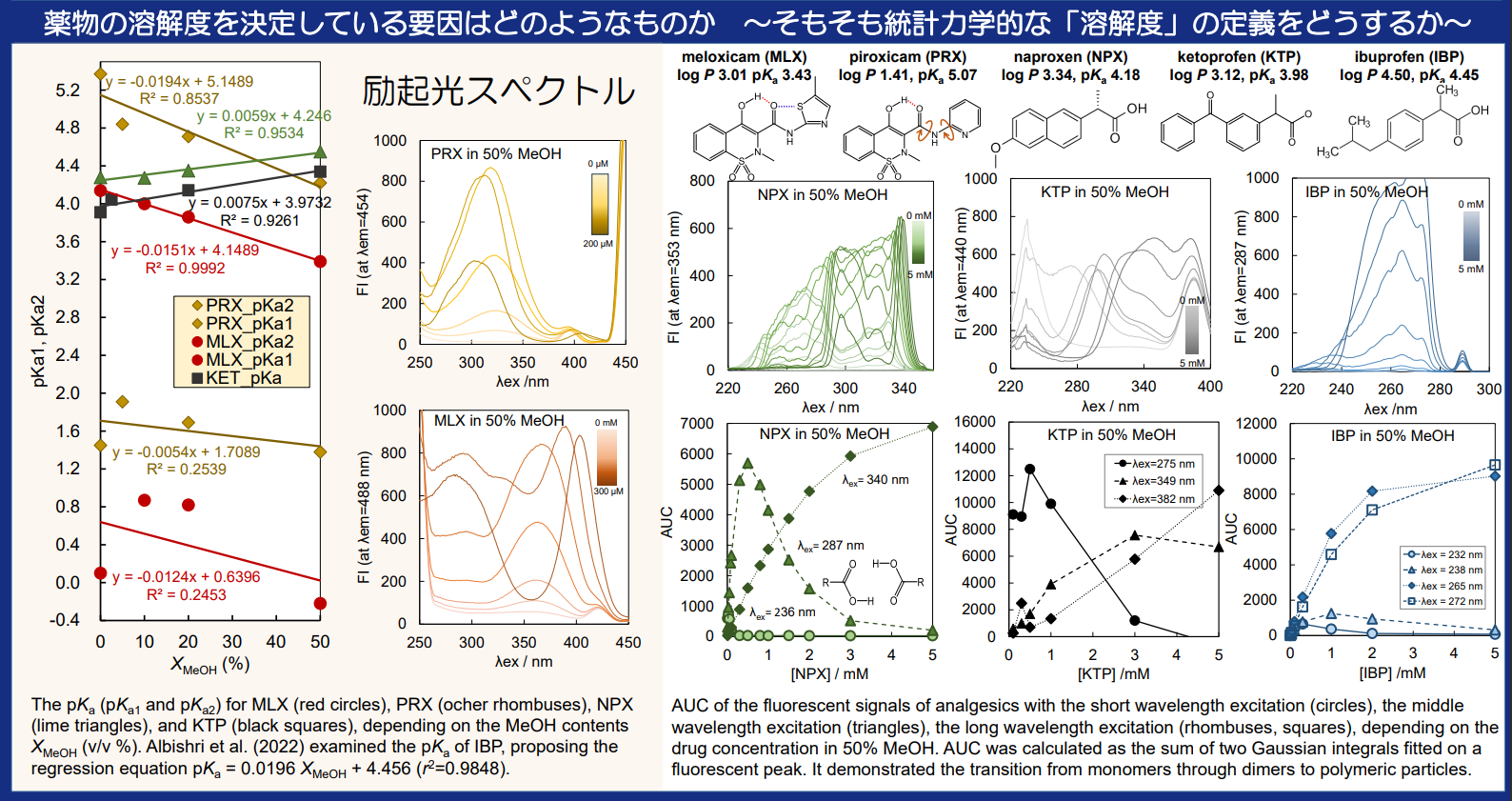

移動相にメタノールが含まれています。

そこで、メタノール水溶液でのpKaを測定してみると、どうやらメタノール濃度に応じてpKaが上昇する(酸性度が弱くなる)物質と、

メタノール濃度に応じてpKaが低下する(酸性度が強くなる)物質があることを突き止めます。

酸性化合物の分配係数は、pKaを跨いで低pHでは中性形なのでlog Pは大きくなり、高pHではアニオン形なのでlog Pは小さくなります。

論文を調べてみるとカルボン酸のpKaはメタノールが多く含まれると大きくなって、酸性度が低下する。

つまり、水よりもメタノールでは水素イオンが外れにくくなることが書かれているのですが、

盛武さんはメタノールが多くなると酸性度が上昇するという新しい事例を発見したのです。まさに石の上にも三年ですね。

その理由を考えてみると、カルボン酸どうしが分子間相互作用を生じて二量体を形成していると考えると説明ができそうだと。

これに対してメロキシカムやピロキシカムのようなオキシカム構造では(分子内水素結合が優先されて)二量体が形成されないから、

メタノールの効果がでてこないだろう。

とはいえ、解釈はあくまでも解釈ですから、実験的に証明しなければなりません。

蛍光を発するとき、分子の共鳴構造が大きくなればなるほど、エネルギーが小さくて済む長波長の光を吸収励起して発光します。

そこでカルボン酸の蛍光と濃度の関係を調べる実験をしました。

豈に図らんや、低濃度では短い波長を吸収しますが、濃度が大きくなると段階的に長い波長の励起光で発光しました。

大正解です。

これは、カルボン酸が二量体、多量体を順に形成することで共鳴系が大きくなっていることを反映しています。

ところがオキシカム構造では、蛍光の励起波長と濃度の関係はカルボン酸化合物のようなものにはなりません。

これらは単独の立体異性体の比率の変化を生じているのではないかと思われます。

盛武さんの研究成果を論文投稿(2025)すると、審査員が絶賛してくれました。素晴らしい研究を完成させ、大きな夢を実現しました。

研究紹介はこちらにありますので視聴していただければと思います。

-

Kota Moritake; Tomohiro Tsuchida; Ryotaro Koga; Kanji Hasegawa; Wataru Kuwashima;

Hikaru Kataoka; Satoru Goto; Hiroshi Terada;

Equilibrium of monomers, dimers, and polymeric aggregates in the α-aryl-propionic acid-type analgesics naproxen, ketoprofen, and ibuprofen: Comparative study with oxicam-type meloxicam and piroxicam, International Journal of Pharmaceutics, 670:125167 (2025) -

Ryo Tateuchi; Naoki Sagawa; Yohsuke Shimada; Satoru Goto;

Enhancement of the 1-Octanol/Water Partition Coefficient of the Anti-Inflammatory Indomethacin in the Presence of Lidocaine and Other Local Anesthetics, Journal of Physical Chemistry B, 119:9868-9873 (2015)

ポリロタキサンハイドロゲルを応用した外用医薬品放出性の実現: シクロデキストリン包接

-

Chihiro Kuroda; Tomohiro Tsuchida; Chihiro Tsunoda; Megumi Minamide; Ryosuke Hiroshige;

Satoru Goto;

Stability and properties of UV filter avobenzone under its diketo/enol tautomerization induced by molecular encapsulation with β-cyclodextrin, Langmuir, 41:1429-1445 (2025) -

Yukiko Oshite; Ayako Wada-Hirai; Risa Ichii; Chihiro Kuroda; Kanji Hasegawa; Ryosuke

Hiroshige;

Hideshi Yokoyama; Tomohiro Tsuchida; Satoru Goto;

Comparative study on the effects of the inclusion complexes of non-steroidal anti-inflammatory drugs with 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrins on dissociation rates and supersaturation, RSC Pharmaceutics, 1:80-97. (2024) -

Chihiro Tsunoda; Kanji Hasegawa; Ryosuke Hiroshige; Takahiro Kasai; Hideshi Yokoyama;

Satoru Goto;

Effect of cyclodextrin complex formation on solubility changes of each drug due to intermolecular interactions between acidic NSAIDs and basic H2 blockers, Molocular Pharmaceutics, 20:5032-5042. (2023) -

Chihiro Tsunoda; Satoru Goto; Ryosuke Hiroshige; Takahiro Kasai; Yuta Okumura; Hideshi

Yokoyama;

Optimization of the stability constants of the ternary system of diclofenac/famotidine/β-cyclodextrin by nonlinear least-squares method using theoretical equations, Internation Journal of Pharmaceutics, 638:122913. (2023)

-

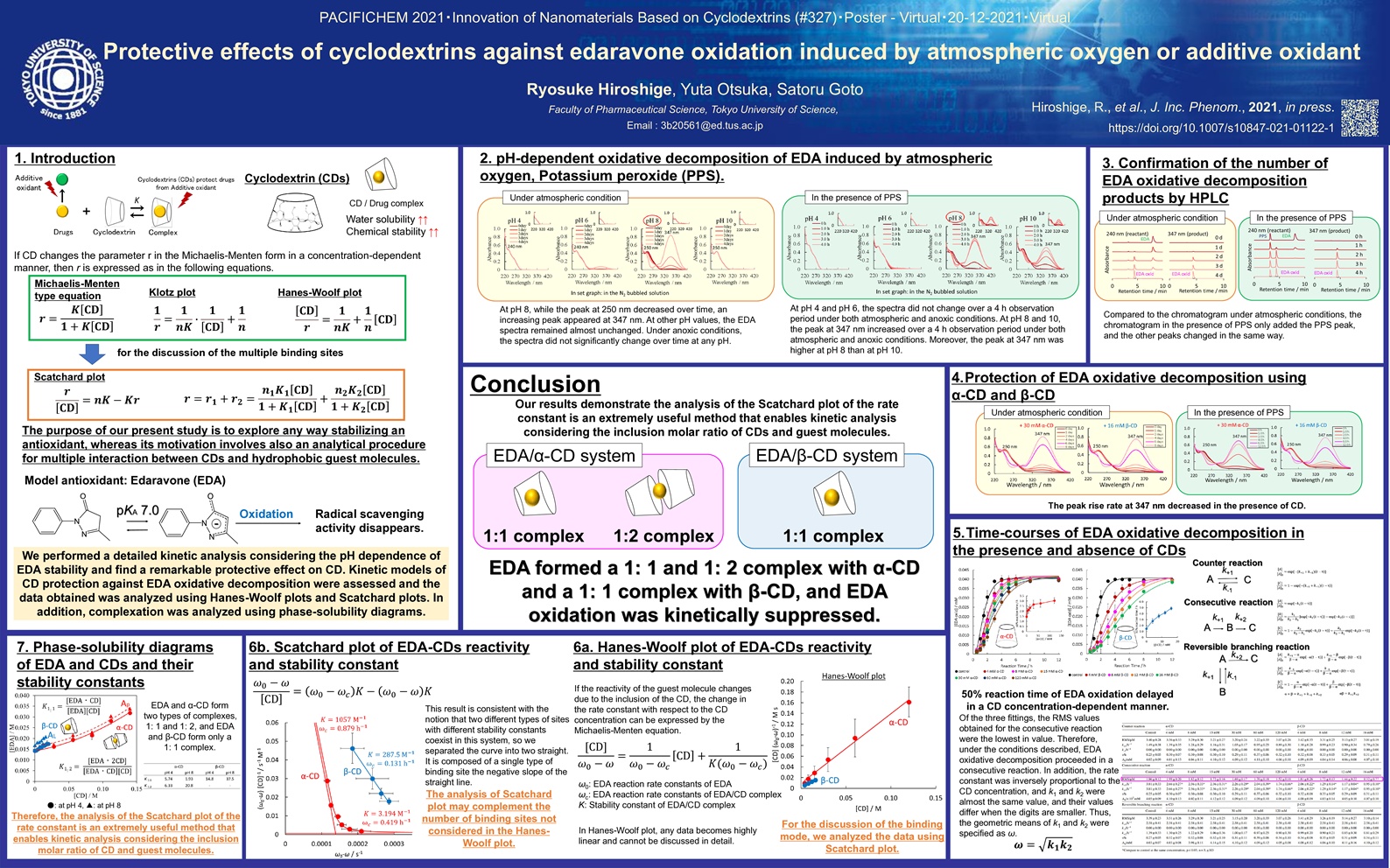

Ryosuke Hiroshige; Satoru Goto; Chihiro Tsunoda; Risa Ichii; Shota Shimizu;

Yuta Otsuka; Kosho Makino; Hideyo Takahashi; Hideshi Yokoyama;

Trajectory of the spectral/structural rearrangements for photo-oxidative reaction of neat ketoprofen and its cyclodextrin complex, Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 102:791-800. (2022) -

Ryosuke Hiroshige; Satoru Goto; Risa Ichii; Shota Shimizu; Ayako Wada-Hirai; Ying-Peng

Li;

Yohsuke Shimada; Yuta Otsuka; Kosho Makino; Hideyo Takahashi;

Protective effects of cyclodextrins on edaravone degradation induced by atmospheric oxygen or additive oxidant, Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 102:327-338. (2022)

-

Ayako Wada-Hirai; Shota Shimizua; Risa Ichii; Chihiro Tsunoda; Ryosuke Hiroshige; Momoko

Fujita;

Ying-Peng Li; Yohsuke Shimada; Yuta Otsuka; Satoru Goto;

Stabilization of the metastable α-form of indomethacin induced by the addition of 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin, causing supersaturation (spring) and its sustaining deployment (parachute), Journal of Pharmaceutical Sciences, 110(11):3623-3630. (2021) -

Shota Shimizu; Ayako Wada-Hirai; Yingpeng Li; Yohsuke Shimada; Yuta Otsuka; Satoru

Goto;

Relationship between phase solubility diagrams and crystalline structures during dissolution of cimetidine/cyclodextrin complex crystals, Journal of Pharmaceutical Sciences, 109(7):2206-2212. (2020)

形態素解析を利用した医薬品添付文書の相関モジュライ空間の解析

-

Yuta Okumura; Satoru Goto; Masahiro Ishiguro; Megumi Minamide; Kanji Hasegawa; Yasunari

Mano; Tomohiro Tsuchida;

Classification of therapeutic antibodies based on the analysis of their side effects, Japanese Journal of Drug Information, 26(2):57-64. (2024) -

菊池美沙 Misa Kikuchi; 伊東理絵 Rie Ito; 田中優太 Yuta Tanaka; 島田洋輔 Yohsuke Shimada;

後藤 了 Satoru Goto; 尾関理恵 Rie Ozeki; 小茂田昌代 Masayo Komoda;

潜在意味の解析を用いた添付文書に基づく類似医薬品提案法の探索 Similar drug proposals based on package inserts using latent semantic analysis, 医薬品情報学 Japanese Journal of Drug Information, 20(2):195-203. (2018)

研究室で話題に出てきた参考文献 literature

- The Hofmeister Series (2025/07/10)

- Faceted fatty acid vesicles formed from single-tailed perfluorinated surfactants 黒澤話題提供 (2025/04/22)

- Role of chain length and electrolyte on the micellization of anionic fluorinated surfactants in water黒澤話題提供 (2025/04/22)

- Lidocaine as eutectic forming drug for enhanced transdermal delivery of nonsteroidal anti-inflammatory drugs

- Exosomes: vehicles for the transfer of toxic proteins associated with neurodegenerative diseases?

- 【連載】エクソソームと生命現象「第9回 エクソソームの生体内挙動」京都大・薬 高橋有己

- 【連載】エクソソームと生命現象「第8回 エクソソームを利用した診断」がん研究会 植田幸嗣

- 【連載】エクソソームと生命現象「第7回 エクソソームとがん」東京医科大・医 小坂展慶

- 【連載】エクソソームと生命現象「第6回 エクソソームとウイルス」東海大・医 柿崎正敏、幸谷愛

- 【連載】エクソソームと生命現象「第5回 イミダゾールジペプチドによるエクソソームを介した脳腸相関活性化」九州大・農 片倉喜範

- 【連載】エクソソームと生命現象「第4回 エクソソーム糖鎖プロファイリングのススメ」慶應義塾大・医 松田厚志

- 【連載】エクソソームと生命現象「第3回 細胞老化とエクソソーム」がん研究会 岡田遼、科学技術振興機構さきがけ 高橋暁子

- 【連載】エクソソームと生命現象「第2回 エクソソームのプロテオーム解析」がん研究会 植田幸嗣

- 【連載】エクソソームと生命現象「第1回 エクソソームとは?」 金沢大・医 華山力成

- Mechanochemically Induced Solid-State Transformations of Levofloxacin Published as part of Molecular Pharmaceutics virtual special issue “Advances in Small and Large Molecule Pharmaceutics Research across Ireland.” (2025/04/19)

- 【連載】The Gateway to qNMR~定量NMRへの扉~「第4話 日本及び海外の動向のご紹介」

- 【連載】The Gateway to qNMR~定量NMRへの扉~「第3話 測定例のご紹介」

- 【連載】The Gateway to qNMR~定量NMRへの扉~「第2話 qNMRで精確な測定をするために」 黒澤話題提供 (2025/04/19)

- 【連載】The Gateway to qNMR~定量NMRへの扉~「第1話 qNMR 高精度化のはじまり」

- NMR緩和時間測定による界面活性剤溶液の研究 (花王石鹸) 黒澤話題提供 (2025/04/19)

- Chem.Phys.Phys.Chem.: 液体-液体相分離に近いタンパク質溶液における普遍的な浸透圧状態方程式と動的挙動 黒澤話題提供 (2025/04/09)

- これからはじめる液-液相分離(LLPS)研究 (DOJINDO) 黒澤話題提供 (2025/04/02)

- Nature Communications: NMR分光法を用いたタンパク質の液液相分離の時間的および空間的特性評価 黒澤話題提供 (2025/03/28)

- LLPS 性質評価蛍光色素セット (DOJINDO) 黒澤話題関連 (2025/03/28)

- 東大プレスリリース:「コロイド分子の秩序形成メカニズムを解明」 黒澤話題関連 (2025/03/28)

- 東大プレスリリース:「受容体のオンオフを制御する新たな仕組み ―立体構造解析から明らかになった脂肪酸の長さを認識する受容体の構造基盤と開発薬が作用するユニークな機序―」 黒澤話題関連 (2025/03/28)

- 理研プレスリリース:「環状ペプチドは立体構造を変えて細胞に入る -中分子ペプチド医薬のデザイン・発展に貢献する新発見-」 黒澤話題提供 (2025/03/27)

- 北大:「COVID-19 に対するmRNAワクチンの開発」 黒澤話題提供 (2025/03/23)

- Discovery of transdermal penetration enhancers by high-throughput screening 三ツ谷話題提供

-

静岡市、山梨の企業とPFAS汚染除去へ 亜臨界水を活用日経新聞 2024.8.21)

三ツ谷話題提供

【関連文献】 "Study of MOF incorporated dual layer membrane with enhanced removal of ammonia and per-/poly-fluoroalkyl substances (PFAS) in landfill leachate treatment"

【関連文献】 "Sorption of PFOA onto different laboratory materials: Filter membranes and centrifuge tubes" - ファモチジンの分子設計: 日本で作られた新しい殺虫剤の話-NACRAについて- 下松 明雄 農薬ガイド 2002.7.31 長谷川 (2024/11/17)

-

シメチジン、ニザチジン、ラニチジンの蛍光 550 nm

"Determination of ranitidine, nizatidine, and cimetidine by a sensitive fluorescent

probe"

インドメタシンの蛍光 360 nm "Interaction of indomethacin with calf thymus DNA: a multi-spectroscopic, thermodynamic and molecular modelling approach" 長谷川 (2024/11/17) -

コアモルファス

"Effect of Drug–Polymer Interactions through Hypromellose Acetate Succinate Substituents on

the Physical Stability

on Solid Dispersions Studied by Fourier-Transform Infrared and Solid-State Nuclear Magnetic

Resonance"

長谷川 (2024/11/18)

"A theoretical and spectroscopic study of co-amorphous naproxen and indomethacin" 長谷川 (2024/11/28) -

LLPSのレビュー

"Pharmaceutical Perspective on Opalescence and Liquid–Liquid Phase Separation in Protein

Solutions"

拡散層のparticle drifting effect "Possible reduction of effective thickness of intestinal unstirred water layer by particle drifting effect" 長谷川 (2024/11/18) - 伊東の用いた方法論: 【技術解説】潜在意味解析(LSA) ~特異値分解(SVD)から文書検索まで~

- 製剤系の話題: "分子集合体" リオトロピック液晶 荒牧賢治 J.Jpn.Soc.Colour Mater. 89(3):98–101, 2016

- ORAC法など: "抗酸化成分の機能評価法" 宮澤陽夫, 仲川清隆 日本油化学会誌 47(10):1073-1148. 1998

-

SOAC法:

"食品の抗酸化能 一重項酸素消去活性評価法(SOAC法)の開発"

向井和男, 大内綾 オレオサイエンス 13(8):371-378. 2013

スタッフ staffs

Satoru Goto (Professor 2012-)

Scopus/ ORCiD/ Google Scholar/ ScholarGPS/ CoLab

Satoru Goto received his Ph.D. in 1993. Following this, he was appointed as a Research Associate at Faculty of Pharmaceutical Sciences, Tokushima University, where he served from 1993 to 2006. He then became an Associate Professor at International University of Health and Welfare from 2006 to 2012. Since 2012, he has been with Tokyo University of Science, focusing on improving the applications of linear combination algebra and topology in QSAR studies, physical chemistry, and pharmaceutical sciences.Recently, his group proposed that solutions of

pharmaceutical ingredients

might behave as

equilibrated

molecules and associated

colloids. They use

the singular value decomposition (SVD)

to analyze observed spectra-matrices, dividing them into basis vectors of spectra

(a set of finite spectral elements shared by the individual observed spectra),

singular values (corresponding to the intensity/standard deviation of each basis vector’s

contribution), and singular vectors (a set of coefficient vectors for the linear combination

of the basis vectors rearranged in the observed spectra).

These singular vectors can reveal the

configuration space, reflecting the constitution of the observed spectra

(UV-vis,

FTIR,

fluoresence,

CD,

XRPD,

ESR,

and DSC) along experimentally conditional variables and visualizing their

interconversion pathways

depending on gradual changes in the

observed or latent variables.

In other words, the SVD treatment of the obtained instrumental data not only aids

in trend analysis and noise reduction but also has the potential to uncover scientific laws

in spontaneous phenomena.

Tomohiro Tsuchida (Research Assistant 2023.04-)

Scopus/ ORCiD/ Google Scholar/ ScholarGPS/ CoLab

-

Yuya Kurosawa, Tomohiro Tsuchida,

Satoru Goto

Triton X-100 modulates lipid bilayer fluidity in opposing ways at the hydrophilic interface and hydrophobic interior, hindering water transport

COLLOIDS AND SURFACES B: BIOINTERFACES, 114807, (2025) -

Yusuke Horizumi, Reo Tanada, Yuya Kurosawa, Miwa Takatsuka,

Tomohiro Tsuchida,

Satoru Goto

Reactivity of olanzapine and tricyclic antidepressants on the protective effects of Trolox on lipid peroxidation evaluated using fluorescence anisotropy, electron paramagnetic resonance spectrometry, and thermal analysis

ACS CHEMICAL NEUROSCIENCE, 16:462-478, (2025) -

Miwa Takatsuka, Satoru Goto,

Kota Moritake, Yohsuke Shimada,

Tomohiro Tsuchida

Antioxidant capacity of edaravone, quercetin, and myricetin involving probabilistic fluctuations using eosin-Y and eosin-B as fluorescent probes in the ORAC assay

JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY, A: CHEMISTRY, 460:116142 (2025) -

Chihiro Kuroda, Tomohiro Tsuchida,

Chihiro Tsunoda, Megumi Minamide, Ryosuke Hiroshige,

Satoru Goto

Stability and properties of UV filter avobenzone under its diketo/enol tautomerization induced by molecular encapsulation with β-cyclodextrin

LANGMUIR, 41:1429-1445 (2025) -

Kota Moritake, Tomohiro Tsuchida,

Ryotaro Koga, Kanji Hasegawa, Wataru Kuwashima, Hikaru Kataoka,

Satoru Goto, Hiroshi Terada

Equilibrium of monomers, dimers, and polymeric aggregates in the α-aryl-propionic acid-type analgesics naproxen, ketoprofen, and ibuprofen: Comparative study with oxicam-type meloxicam and piroxicam

INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS, 670:125167 (2025) -

Ryotaro Koga, Tomohiro Tsuchida,

Chihiro Tsunoda, Hikaru Kataoka, Shoya Suenaga,

Satoru Goto

Physicochemical properties of diclofenac regulated by its intermolecular interactions with caffeine evaluated via vector space model, nuclear magnetic resonance, and Fourier-transform infrared analyses

MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, 333:130158 (2025) -

Momoko Fujita; Tomohiro Tsuchida;

Hikaru Kataoka; Chihiro Tsunoda; Kota Moritake;

Satoru Goto

Spring and parachute approach for piroxicam dissolution; its phenomenological model on the thermodynamics of irreversible processes

INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS, 667 A:124886. (2024) -

Kanji Hasegawa, Sara Ogawa, Hitoshi Chatani, Hikaru Kataoka,

Tomohiro Tsuchida,

Satoru Goto

Thermodynamic and kinetic analysis of the melting process of S-ketoprofen and Lidocaine mixtures

RSC PHARMACEUTICS, 1:539-547. (2024) -

Shoya Suenaga, Hikaru Kataoka, Kanji Hasegawa, Ryotaro Koga, Chihiro Tsunoda,

Wataru Kuwashima, Tomohiro Tsuchida,

Satoru Goto

How does the powder mixture of ibuprofen and caffeine attenuate the solubility of ibuprofen? Comparative study for the xanthine derivatives to recognize their intermolecular interactions using Fourier-transform infrared (FTIR) spectra, differential scanning calorimetry (DSC), and X-ray powder diffractometry (XRPD)

MOLECULAR PHARMACEUTICS, 21(9):4524-4540. (2024) -

Yuta Okumura, Satoru Goto, Masahiro

Ishiguro, Megumi Minamide, Kanji Hasegawa, Yasunari Mano,

Tomohiro Tsuchida

Classification of therapeutic antibodies based on the analysis of their side effects

JAPANESE JOURNAL OF DRUG INFORMATION, 26(2):57-64. (2024) -

Megumi Minamide, Minori Tsurushima, Ryotaro Koga, Kanji Hasegawa, Yuya Kurosawa,

Tomohiro Tsuchida,

Satoru Goto

Distinguishing the transitions of fluorescence spectra of tryptophan-134 and 213 in BSA induced by bindings of UV filters, oxybenzone-3, and avobenzone

BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN, 97(6):uoae058. (2024) -

Yukiko Oshite, Ayako Wada-Hirai, Risa Ichii, Chihiro Kuroda, Kanji Hasegawa,

Ryosuke Hiroshige, Hideshi Yokoyama,

Tomohiro Tsuchida,

Satoru Goto

Comparative study on the effects of the inclusion complexes of non-steroidal anti-inflammatory drugs with 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrins on dissociation rates and supersaturation

RSC PHARMACEUTCS, 1:80-97. (2024) -

Kanji Hasegawa, Satoru Goto, Hikaru Kataoka,

Hitoshi Chatani, Takatoshi Kinoshita, Hideshi Yokoyama,

Tomohiro Tsuchida

Quantification of crystallinity during indomethacin crystalline transformation from α- to γ-polymorphic forms and of the thermodynamic contribution to dissolution in aqueous buffer and solutions of solubilizer

RSC ADVANCES, 14:4129-4141. (2024) -

Kanji Hasegawa, Satoru Goto,

Chihiro Tsunoda, Chihiro Kuroda, Yuta Okumura, Ryosuke Hiroshige, Ayako Wada-Hirai, Shota

Shimizu, Hideshi Yokoyama,

Tomohiro Tsuchida

Using singular value decomposition to analyze drug/β-cyclodextrin mixtures: Insights from X-ray powder diffraction patterns

PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS, 25:29266-29282. (2023) -

Masaki Nakano, Tomohiro Tsuchida, Yachiyo

Mitsuishi, Masaki Nishimura

(Shiga Univ. Med. Sci.)

Nicotinic acetylcholine receptor activation induces BACE1 transcription via the phosphorylation and stabilization of nuclear SP1

NEUROSCIENECE RESEARCH, 203:28-41. (2024) -

Tomohiro Tsuchida,

Kouki Susa, Tomohiro Kibiki, Takahiro Tsuchiya, Katsushiro Miyamoto, Yasuko In, Katsuhiko

Minoura, Taizo Taniguchi, Toshimasa Ishida, Koji Tomoo ]

(Osaka Med. Pharm. Univ.)

Structural study of the recognition mechanism of tau antibody Tau2r3 with the key sequence (VQIINK) in tau aggregation

BIOCHMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, 585(31):36-41. (2021) -

Tomohiro Tsuchida,

Kouki Susa, Tomohiro Kibiki, Takahiro Tsuchiya, Katsushiro Miyamoto, Yasuko In, Katsuhiko

Minoura, Taizo Taniguchi, Toshimasa Ishida, Koji Tomoo

(Osaka Med. Pharm. Univ.)

Crystal structure of the human tau PHF core domain VQIINK complexed with the Fab domain of monoclonal antibody Tau2r3

FEBS LETTERS, 594(13):2140-2149. (2020)

Yuta Otsuka (Research Assistant 2018.04-2022.05)

Scopus/

ORCiD/

Google Scholar/

ScholarGPS/

CoLab

Dr. Yuta Otsuka demonstrated a rigorous and sincere approach to his research.

He published his first article as an undergraduate at Konan University, under the guidance of

Prof. Makoto Otsuka (Musashino University).

During his graduate studies at Tokushima University with Prof. Hideji Tanaka, he continued to

produce original publications.

Upon joining our laboratory, he took on significant responsibilities and collaborated actively

with Tokushima University and other research groups,

including those led by Prof. Hanawa, Prof. Takahashi, and Dr. Takeuchi.

-

Yuya Kurosawa, Satoru Goto, Kengo Mitsuya,

Yuta Otsuka, Hideshi Yokoyama

Interaction mode of hydroxypropyl-β-cyclodextrin with vaccine adjuvant components Tween 80 and Triton X-100 revealed by fluorescence increasing quenching analysis

PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS, 25(8):6203-6213. (2023) -

Ryosuke Hiroshige, Satoru Goto, Chihiro

Tsunoda, Risa Ichii, Shota Shimizu,

Yuta Otsuka,

Kosho Makino, Hideyo Takahashi, Hideshi Yokoyama

Trajectory of the spectral/structural rearrangements for photo-oxidative reaction of neat ketoprofen and its cyclodextrin complex

JOURNAL OF INCLUSION PHENOMENA AND MACROCYCLIC CHEMISTRY, 102:791-800. (2022) -

Ryosuke Hiroshige, Satoru Goto, Risa Ichii,

Shota Shimizu, Ayako Wada-Hirai, Ying-Peng Li, Yohsuke Shimada,

Yuta Otsuka, Kosho Makino, Hideyo Takahashi

Protective effects of cyclodextrins on edaravone degradation induced by atmospheric oxygen or additive oxidant

JOURNAL OF INCLUSION PHENOMENA AND MACROCYCLIC CHEMISTRY, 102:327-338. (2022) -

Miwa Takatsuka, Satoru Goto, Kenshiro

Kobayashi, Yuta Otsuka, Yohsuke Shimada

Evaluation of pure antioxidative capacity of antioxidants: ESR spectroscopy of stable radicals by DPPH and ABTS assays with singular value decomposition

FOOD BIOSCIENCE, 48:101714. (2022) -

Kengo Mitsuya, Satoru Goto,

Yuta Otsuka, Yayoi Kawano, Takehisa

Hanawa

Saturated adsorption of lidocaine and coal tar dyes onto porous polytetrafluoroethylene

RSC ADVANCES, 12:1914-1921. (2022) -

Yuya Kurosawa, Yuta Otsuka, Satoru Goto

Increased selectivity of sodium deoxycholate to around tryptophan213 in bovine serum albumin upon micellization as revealed by singular value decomposition for excitation emission matrix

COLLOIDS AND SURFACES B - BIOINTERFACES, 212:112344. (2022) -

Takatoshi Kinoshita, Chihiro Tsunoda,

Satoru Goto,

Kanji Hasegawa, Hitoshi Chatani, Momoko Fujita, Hikaru Kataoka, Yuta Katahara,

Yohsuke Shimada, Yuta Otsuka, Kazushi

Komatsu, Hiroshi Terada

Enthalpy-entropy compensation in the structure-dependent effect of nonsteroidal anti-inflammatory drugs on the aqueous solubility of diltiazem

CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN, 70(2):120-129. (2022) -

Yuta Otsuka,

Satoru Goto

Dry mechanochemical synthesis of ethenzamide and saccharin 1:1 cocrystal and their evaluation using powder X-ray diffraction and FT-MIR and NIR spectroscopy

JOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY, 67:102918. (2022) -

Yuta Otsuka, S Pal

Predictive evaluation of multicomponent direct compress model tablets by integrating sphere UV-Vis spectroscopy and chemometrics

Bio-Medical Materials and Engineering 33(3):183-194 (2022) -

Yuta Otsuka

Synthesis of hydroxyapatite: crystal growth mechanism and its relevance in drug delivery applications

Innovative Bioceramics in Translational Medicine I: Fundamental Research, :213-229 (2022) -

Miwa Takatsuka, Satoru Goto, Kenshiro

Kobayashi,

Yuta Otsuka, Yohsuke Shimada

Leading individual features of antioxidant systematically classified by the ORAC assay and its single electron transfer and hydrogen atom transfer reactivities; Analyzing ALS therapeutic drug Edaravone

BBA ADVANCES, 1:100030. (2021) -

Tomoki Shiratori, Satoru Goto, Tomoyo

Sakaguchi, Takahiro Kasai,

Yuta Otsuka, Kyohei Higashi, Kosho Makino,

Hideyo Takahashi, Kazushi Komatsu

Singular value decomposition analysis of the secondary structure features contributing to the circular dichroism spectra of model proteins

BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS REPORT, 28:101153-101153. (2021) -

Ayako Wada-Hirai, Shota Shimizua, Risa Ichii, Chihiro Tsunoda, Ryosuke Hiroshige, Momoko

Fujita, Ying-Peng Li, Yohsuke Shimada,

Yuta Otsuka, Satoru Goto

Stabilization of the metastable α-form of indomethacin induced by the addition of 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin, causing supersaturation (spring) and its sustaining deployment (parachute)

JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, 110(11):3623-3630. (2021) -

Yuta Otsuka,

Satoru Goto

Dry and wet mechanochemical synthesis of piroxicam and saccharin co-crystals and evaluation by powder X-ray diffraction, thermal analysis and mid- and near- infrared spectroscopy

JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, 111(1):88-94 (2021) -

Nguyen Ngoc Sao Mai, Yuta Otsuka, Satoru Goto,

Yayoi Kawano, Takehisa Hanawa (Hanawa

Lab.)

Effects of polymer molecular weight on curcumin amorphous solid dispersion; at-line monitoring system based on attenuated total reflectance mid-infrared and near-infrared spectroscopy

JOURNAL OF DRUG DELIVERY Science AND TECHNOLOGY, 61:1022778. (2021) -

Yuta Otsuka, K Makino, H Takahashi

(Takahashi Lab.)

Experimental study on the Raman spectra of imine emulsification with chemometrics

Journal of oleo science 70(8):1109-1114 (2021) -

T Takahashi, M Watanabe, Yuta Otsuka, H

Tanaka, M Takeuchi (Tokushima Univ.)

部分的最小二乗法によるフローインジェクション分析の迅速化—フェナントロリン吸光光度法を用いる鉄の定量による検証—

分析化学 BUNSEKI KAGAKU 70(7.8):451-457 (2021) -

Takahiro Kasai, Kyoko Shiono, Yuta Otsuka,

Yohsuke Shimada, Hiroshi Terada, Kazushi Komatsu, Satoru Goto

Molecular recognizable ion-paired complex formation between diclofenac/indomethacin and famotidine/cimetidine regulates their aqueous solubility

INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS, 590:119841. (2020) -

Shota Shimizu, Ayako Wada-Hirai, Yingpeng Li, Yohsuke Shimada,

Yuta Otsuka, Satoru Goto

Relationship between phase solubility diagrams and crystalline structures during dissolution of cimetidine/cyclodextrin complex crystals

JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, 109(7):2206-2212. (2020) -

Tomoyo Sakaguchi, Takashi Wada, Takahiro Kasai, Tomoki Shiratori, Yoshiko Minami, Yohsuke

Shimada,

Yuta Otsuka, Kazushi Komatsu, Satoru Goto

Effects of ionic and reductive atmosphere on the conformational rearrangement in hen egg white lysozyme prior to amyloid formation

COLLOIDS AND SURFACES B - BIOINTERFACES, 190(110845):1-8. (2020) -

Momoko Fujita, Satoru Goto, Hitoshi Chatani,

Yuta Otsuka, Yohsuke Shimada, Hiroshi

Terada, Katsuyuki Inoo

The function of oxybuprocaine: a parachute effect that sustains the supersaturated state of anhydrous piroxicam crystals

RSC ADVANCES, 10:1572-1579. (2020) -

Yuta Otsuka, Wataru Kuwashima, Yuta Otsuka,

Yasuhiro Yamaki, Yohsuke Shimada, Satoru

Goto

Effects of heat treatment on indomethacin-cimetidinemixture; Investigation of drug-drug interaction using FT-IR spectroscopy with singular value decomposition and powder X-ray diffractometry

JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, 110(3):1142-1147. (2020) -

NNS Mai, Yuta Otsuka, Y Kawano, T Hanawa

(Hanawa Lab.)

Preparation and characterization of solid dispersions composed of curcumin, hydroxypropyl cellulose and/or sodium dodecyl sulfate by grinding with vibrational ball milling

Pharmaceuticals 13(11):383 (2020) -

Yuta Otsuka, Y Utsunomiya, D Umeda, E

Yonemochi, Y Kawano, T Hanawa

(Hanawa Lab.)

Effect of polymers and storage relative humidity on amorphous rebamipide and its solid dispersion transformation: Multiple spectra chemometrics of powder X-ray diffraction and near-infrared spectroscopy

Pharmaceuticals 13(7):147 (2020) -

Yuta Otsuka, A Ito, M Takeuchi, S Pal, H

Tanaka

(Tokushima Univ.)

Predictive evaluation of powder X-ray diffractograms of pharmaceutical formulation powders based on infrared spectroscopy

Bio-Medical Materials and Engineering 31(5):307-317 (2020) -

Yuta Otsuka, A Ito, M Takeuchi, T Sasaki, H

Tanaka

(Tokushima Univ.)

Effects of temperature on terahertz spectra of caffeine/oxalic acid 2: 1 cocrystal and its solid-state density functional theory

Journal of Drug Delivery Science and Technology 56:101215 (2020) -

Yuta Otsuka, H Watanabe, H Tanaka, M

Takeuchi

(Tokushima Univ.)

Quantification of overlapped peaks with partial least squares regression: Open tubular ion chromatography for sodium and ammonium ions

Journal of Flow Injection Analysis 37(2):73 (2020) -

Hitoshi Chatani, Satoru Goto, Hikaru

Kataoka, Momoko Fujita,

Yuta Otsuka, Yohsuke Shimada, Hiroshi Terada

Effects of phosphate on drug solubility behavior of mixture ibuprofen and lidocaine

CHEMICAL PHYSICS, 525(1):110415-110415-7. (2019) -

Yuta Otsuka, A Ito, T Takahashi, S

Matsumura, M Takeuchi, H Tanaka (Tokushima

Univ.)

Bilayer tablet dissolution kinetics based on a degassing cyclic flow UV-Vis spectroscopy with chemometrics

Chemical and Pharmaceutical Bulletin 67(4):361-366 (2019) -

Yuta Otsuka, A Ito, S Pal, H Mitome, M

Takeuchi, H Tanaka (Tokushima Univ.)

Prediction of differential scanning calorimetry curve of theophylline direct compression model tablet using Raman spectra

Journal of Drug Delivery Science and Technology 49:254-259 (2019) -

Yuta Otsuka, A Ito, M Takeuchi, H Tanaka

(Tokushima Univ.)

Effect of amino acid on calcium phosphate phase transformation: Attenuated total reflectance-infrared spectroscopy and chemometrics

Colloid and Polymer Science 297:155-163 (2019) -

A Ito, Yuta Otsuka, M Takeuchi, H Tanaka

(Tokushima Univ.)

Mechanochemical synthesis of zinc chloroapatite and evaluation of its crystallinity by attenuated total reflection-infrared spectroscopy and principal component analysis

Phosphorus Research Bulletin 35:16-22 (2019) -

Yuta Otsuka, A Ito, M Takeuchi, H Tanaka

(Tokushima Univ.)

Dry mechanochemical synthesis of caffeine/oxalic acid cocrystals and their evaluation by powder X-ray diffraction and chemometrics

Journal of Pharmaceutical Sciences 106(12):3458-3464 (2017) -

A Ito, Yuta Otsuka, M Takeuchi, H Tanaka

(Tokushima Univ.)

Mechanochemical synthesis of chloroapatite and its characterization by powder X-ray diffractometory and attenuated total reflection-infrared spectroscopy

Colloid and Polymer Science 295:2011-2018 (2017) -

Yuta Otsuka, A Ito, S Matsumura, M Takeuchi,

S Pal, H Tanaka

(Tokushima Univ.)

Quantification of pharmaceutical compounds based on powder X-ray diffraction with chemometrics

Chemical and Pharmaceutical Bulletin 64(8):1129-1135 (2016) -

Yuta Otsuka, A Ito, S Matsumura, M Takeuchi,

H Tanaka

(Tokushima Univ.)

Effect of hydroxypropyl cellulose and hydroxypropyl methylcellulose on carbamazepine polymorphic transformation; attenuated total reflectance-infrared spectroscopy and chemoinformatics analysis

Colloid and Polymer Science 293:3471-3478 (2015) -

Yuta Otsuka, M Takeuchi, M Otsuka, B

Ben-Nissan, D Grossin, H Tanaka

(Konan Univ./Tokushima Univ.)

Effect of carbon dioxide on self-setting apatite cement formation from tetracalcium phosphate and dicalcium phosphate dihydrate; ATR-IR and chemoinformatics analysis

Colloid and Polymer Science 293:2781-2788 (2015) -

Yuta Otsuka, M Yamamoto, H Tanaka, M Otsuka

(Konan Univ./Tokushima Univ.)

Predictive evaluation of pharmaceutical properties of direct compression tablets containing theophylline anhydrate during storage at high humidity by near-infrared spectroscopy

Bio-Medical Materials and Engineering 25(3):223-236 (2015) -

Yuta Otsuka, M Yamamoto, H Abe, M Otsuka

(Konan Univ.)

Effects of polymorphic transformation on pharmaceutical properties of direct compressed tablets containing theophylline anhydrate bulk powder under high humidity

Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 102;931-936 (2015)

Yohsuke Shimda (Research Assistant 2013.04-2018.03)

Scopus/

ORCiD/

Google Scholar/

ScholarGPS/

CoLab

Dr. Yohsuke Shimada was calm and widely trusted by students in the laboratory.

He demonstrated unwavering dedication and tireless effort in his professional endeavors,

particularly through his involvement

in experimental exercises, practical classes, flipped lessons within the Active Learning

curriculum, and laboratory work.

After his retirement in 2018, many students chose to acknowledge Dr. Shimada’s contributions by

including his name in their performance articles.

-

Miwa Takatsuka, Satoru Goto, Kota Moritake,

Yohsuke Shimada, Tomohiro Tsuchida

Antioxidant capacity of edaravone, quercetin, and myricetin involving probabilistic fluctuations using eosin-Y and eosin-B as fluorescent probes in the ORAC assay

JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY, A: CHEMISTRY, 460:116142 (2025) -

Ryosuke Hiroshige, Satoru Goto, Risa Ichii,

Shota Shimizu, Ayako Wada-Hirai, Ying-Peng Li,

Yohsuke Shimada, Yuta Otsuka, Kosho Makino,

Hideyo Takahashi

Protective effects of cyclodextrins on edaravone degradation induced by atmospheric oxygen or additive oxidant

JOURNAL OF INCLUSION PHENOMENA AND MACROCYCLIC CHEMISTRY, 102:327-338. (2022) -

Miwa Takatsuka, Satoru Goto, Kenshiro

Kobayashi, Yuta Otsuka, Yohsuke Shimada

Evaluation of pure antioxidative capacity of antioxidants: ESR spectroscopy of stable radicals by DPPH and ABTS assays with singular value decomposition

FOOD BIOSCIENCE, 48:101714. (2022) -

Takatoshi Kinoshita, Chihiro Tsunoda, Satoru

Goto,

Kanji Hasegawa, Hitoshi Chatani, Momoko Fujita, Hikaru Kataoka, Yuta Katahara,

Yohsuke Shimada, Yuta Otsuka, Kazushi

Komatsu, Hiroshi Terada

Enthalpy-entropy compensation in the structure-dependent effect of nonsteroidal anti-inflammatory drugs on the aqueous solubility of diltiazem

CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN, 70(2):120-129. (2022) -

Takahiro Kasai, Takashi Wada, Tsubasa Iijima, Yoshiko Minami, Tomoyo Sakaguchi, Tomoki

Shiratori,

Yohsuke Shimada, Yukiko Okayama, Satoru Goto

Comparative study of the hydrophobic interaction effect of pH and ionic strength on aggregation/emulsification of Congo red and amyloid fibrillation of insulin

BBA ADVANCES, 2:100036. (2022) -

Miwa Takatsuka, Satoru Goto, Kenshiro

Kobayashi, Yuta Otsuka,

Yohsuke Shimada

Leading individual features of antioxidant systematically classified by the ORAC assay and its single electron transfer and hydrogen atom transfer reactivities; Analyzing ALS therapeutic drug Edaravone

BBA ADVANCES, 1:100030. (2021) -

Ayako Wada-Hirai, Shota Shimizua, Risa Ichii, Chihiro Tsunoda, Ryosuke Hiroshige, Momoko

Fujita,

Ying-Peng Li, Yohsuke Shimada, Yuta Otsuka,

Satoru Goto

Stabilization of the metastable α-form of indomethacin induced by the addition of 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin, causing supersaturation (spring) and its sustaining deployment (parachute)

JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, 110(11):3623-3630. (2021) -

Takahiro Kasai, Kyoko Shiono, Yuta Otsuka,

Yohsuke Shimada, Hiroshi Terada, Kazushi

Komatsu, Satoru Goto

Molecular recognizable ion-paired complex formation between diclofenac/indomethacin and famotidine/cimetidine regulates their aqueous solubility

INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS, 590:119841. (2020) -

Shota Shimizu, Ayako Wada-Hirai, Yingpeng Li,

Yohsuke Shimada, Yuta Otsuka, Satoru Goto

Relationship between phase solubility diagrams and crystalline structures during dissolution of cimetidine/cyclodextrin complex crystals

JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, 109(7):2206-2212. (2020) -

Tomoyo Sakaguchi, Takashi Wada, Takahiro Kasai, Tomoki Shiratori, Yoshiko Minami,

Yohsuke Shimada, Yuta Otsuka, Kazushi

Komatsu, Satoru Goto

Effects of ionic and reductive atmosphere on the conformational rearrangement in hen egg white lysozyme prior to amyloid formation

COLLOIDS AND SURFACES B - BIOINTERFACES, 190(110845):1-8. (2020) -

Momoko Fujita, Satoru Goto, Hitoshi Chatani,

Yuta Otsuka,

Yohsuke Shimada, Hiroshi Terada, Katsuyuki

Inoo

The function of oxybuprocaine: a parachute effect that sustains the supersaturated state of anhydrous piroxicam crystals

RSC ADVANCES, 10:1572-1579. (2020) -

Yuta Otsuka, Wataru Kuwashima, Yuta Tanaka, Yasuhiro Yamaki,

Yohsuke Shimada, Satoru Goto

Effects of heat treatment on indomethacin-cimetidinemixture; Investigation of drug-drug interaction using FT-IR spectroscopy with singular value decomposition and powder X-ray diffractometry

JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, 110(3):1142-1147. (2020) -

Hitoshi Chatani, Satoru Goto, Hikaru

Kataoka, Momoko Fujita, Yuta Otsuka,

Yohsuke Shimada, Hiroshi Terada

Effects of phosphate on drug solubility behavior of mixture ibuprofen and lidocaine

CHEMICAL PHYSICS, 525(1):110415-110415-7. (2019) -

Yohsuke Shimada,

Haruki Komaki, Ayako Hirai, Satoru Goto,

Yasuyuki Hashimoto, Hiromi Uchiro, Hiroshi Terada

Decarboxylation of indomethacin induced by heat treatment

INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS, 545(1-2):51-56. (2018) -

Yohsuke Shimada,

Ryo Tateuchi, Hitoshi Chatani, Satoru Goto

Mechanisms underlying changes in indomethacin solubility with local anesthetics and related basic additives

JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 1155:165-170. (2018) -

菊池美沙 Misa Kikuchi, 伊東理絵 Rie Ito, 田中優太 Yuta Tanaka,

島田洋輔 Yohsuke Shimada,

後藤 了 Satoru Goto, 尾関理恵 Rie Ozeki, 小茂田昌代

Masayo Komoda

潜在意味の解析を用いた添付文書に基づく類似医薬品提案法の探索 Similar drug proposals based on package inserts using latent semantic analysis

医薬品情報学 JAPANESE JOURNAL OF DRUG INFROMATION, 20(2):195-203. (2018) -

清水翔太 Shota Shimizu, 平井絢子 Ayako Wada-Hirai, 李 英鵬 Yingpeng Li,

島田洋輔 Yohsuke Shimada,

後藤 了 Satoru Goto, 岩瀬利康 Toshiyasu Iwase

積分球式分光光度計を使用したアセトアミノフェンとMgOの変色反応の測定 Measurement of discoloration reaction of acetaminophen and MgO using the integrating sphere

薬剤学 JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, JAPAN, 78(2):101-108. (2018) -

Ayaka Takara, Kenshiro Kobayashi, Shimpei Watanabe, Keisuke Okuyama,

Yohsuke Shimada, Satoru Goto

Dibucaine inhibits ketoprofen photodegradation via a mechanism different from that of antioxidants

JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A - CHEMISTRY, 333:208-212. (2017) -

Hikaru Kataoka, Yoshinori Sakaki, Kazushi Komatsu,

Yohsuke Shimada, Satoru Goto

Melting process of the peritectic mixture of lidocaine and ibuprofen interpreted by site percolation theory model

JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, 106(10):3016-3021. (2017) -

Yingpeng Li, Satoru Goto, Yohsuke Shimada, Kimiko Makino

Phase solution and solution recrystallization equilibrium constants of hydroxypropyl-β-cyclodextrin complexes with nifedipine and nicardipine hydrochloride

JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 76(4):267-273. (2016) -

Yingpeng Li, Satoru Goto, Yohsuke Shimada,

Kazushi Komatsu, Yuusaku Yokoyama, Hiroshi Terada, Kimiko Makino

Study of intermolecular interaction of hydropropyl-β-cyclodextrin complexes through phase diagrams of the fusion entropy: Contrast between nifedipine and nicardipine hydrochloride

JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY AND BIOPHYSICS, 5(5):1-8 (2015) -

Ryo Tateuchi, Naoki Sagawa, Yohsuke Shimada,

Satoru Goto

Enhancement of the 1-Octanol/Water Partition Coefficient of the Anti-Inflammatory Indomethacin in the Presence of Lidocaine and Other Local Anesthetics

JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B, 119(30):9868-9873 (2015) -

Yohsuke Shimada,

Satoru Goto, Hiromi Uchiro, Keiji Hirota,

Hiroshi Terada (Terada Lab.)

Characteristics of amorphous complex formed between indomethacin and lidocaine hydrochloride

COLLOIDS AND SURFACE B - BIOINTERFACES, 105:98-105. (2013) -

Yohsuke Shimada,

Satoru Goto, Hiromi Uchiro, Hideki

Hirabayashi, Kazuaki Yamaguchi, Keiji Hirota, Hiroshi Terada (Terada Lab.)

Features of heat-induced amorphous complex between indomethacin and lidocaine

COLLOIDS AND SURFACE B - BIOINTERFACES, 102:590-596. (2013) -

Yohsuke Shimada,

Satoru Goto, Hiromi Uchiro, Hideki

Hirabayashi, Kazuaki Yamaguchi, Keiji Hirota, Hiroshi Terada (Terada Lab.)

Corrigendum to "Features of heat-induced amorphous complex between indomethacin and lidocaine"

COLLOIDS AND SURFACE B - BIOINTERFACES, 103:664-665. (2013)

Yingpeng Li (Ph.D. 2014.04-2016.03 in Goto Lab.; 2013.04-2014.03 in Makino Lab.; 2011.04-2013.03 in Yokoyama Lab.-Mr Course)

Scopus/ ORCiD/ Google Scholar/ ScholarGPS/ CoLab

-

Shota Shimizu, Ayako Wada-Hirai,

Yingpeng Li, Yohsuke Shimada, Yuta Otsuka,

Satoru Goto

Relationship between phase solubility diagrams and crystalline structures during dissolution of cimetidine/cyclodextrin complex crystals

JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, 109(7):2206-2212. (2020) -

Yingpeng Li, Satoru Goto, Yohsuke Shimada, Kimiko Makino

Phase solution and solution recrystallization equilibrium constants of hydroxypropyl-β-cyclodextrin complexes with nifedipine and nicardipine hydrochloride

JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 76(4):267-273. (2016) -

Yingpeng Li,

Satoru Goto, Yohsuke Shimada, Kazushi

Komatsu, Yuusaku Yokoyama, Hiroshi Terada, Kimiko Makino

Study of intermolecular interaction of hydropropyl-β-cyclodextrin complexes through phase diagrams of the fusion entropy: Contrast between nifedipine and nicardipine hydrochloride

JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY AND BIOPHYSICS, 5(5):1-8 (2015), Open Access

留学生の自作動画です。ご当人の想いからの選曲と思いますが挿入歌の著作権については調査中です。

ご迷惑をおかけしておりましたら申し訳ありません。