電子メール・レポート提出要領

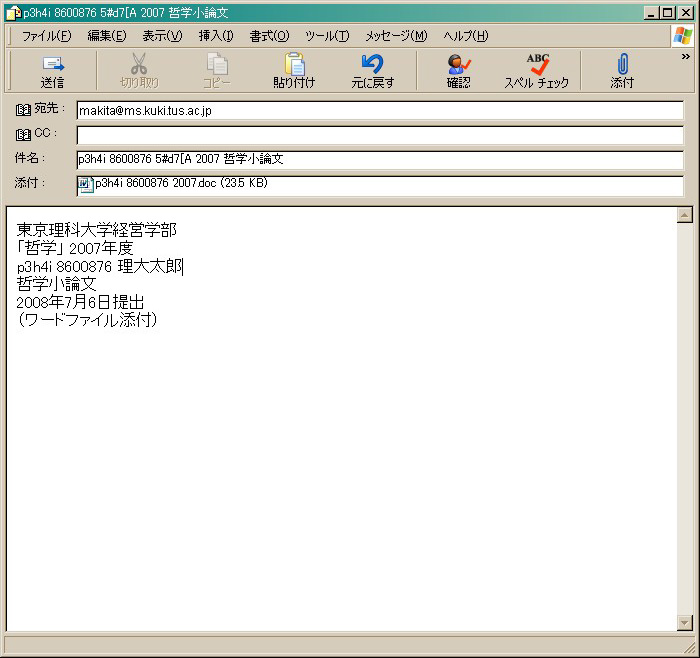

件名 件名(subject)には、1.科目記号(半角)、2.学籍番号(半角)、3.受取確認用文字列(半角)、4.年度(-何回目)、5.レポートの種類・性格(+何回目)の5項目を半角のスペースをはさんで入れる。これは自分でタイプせずに、下の青枠内選択記入欄で、科目や自分の学籍番号を選択し、「生成」ボタンをクリックしてその右の空欄に現れるものを、メールメッセージの件名(subject:)欄にコピーアンドペーストすればよい(青枠内に入力してボタンをクリックしても、情報は外部には送信されない。入力・選択された語句等は選択的に結合されてボックス内に再現されるだけである)。 科目記号は巻田担当科目の範囲で独自に定めたもので、アルファベット小文字3つと数字2つの組み合わせである。たとえば、「哲学」は"p3h4i"となる。 学籍番号は自分のものを入れる。 受取確認用文字列は、アルファベットの大文字・小文字・数字・記号(! # $ % & ( ) + , - . ; = @ [ ] ^ _ ` { } ~)の4種から成る、6文字の無意味でアトランダムな半角の文字列のこと。届いたレポートのこの文字列はリストアップされ掲示されるので、受講者はレポートメールの控えと比較して、自分のレポートが教員に届いているかどうかを確認できる(「受取確認リストについて」参照)。この文字列は科目毎に、レポートが複数回ある授業では回毎に、生成し直す。友人の使った受取確認用文字列や下記の例にある"w.2$E="を用いない。 レポートが複数回課される科目では、何回目という項目も入れる。 例 件名: p3h4i 8600876 w.2$E= 2007 哲学小論文 学籍番号・氏名  メールの中身(本文)には、かならず、頭(本文左上)に所属、学籍番号(半角)、氏名、レポートの種類・性格(「哲学小論文」、「生命・環境倫理レポート」など)を書き入れる。青枠内を正しく記入していることを再確認して、生成ボタンをクリックして下記のボックス内に現れるものをコピーアンドペーストすればよい。 メールの中身(本文)には、かならず、頭(本文左上)に所属、学籍番号(半角)、氏名、レポートの種類・性格(「哲学小論文」、「生命・環境倫理レポート」など)を書き入れる。青枠内を正しく記入していることを再確認して、生成ボタンをクリックして下記のボックス内に現れるものをコピーアンドペーストすればよい。これは通常の電子メールメッセージでは署名にあたるものである。署名は、通例、本文末尾に入れるが、巻田担当の科目では署名にあたるものは一番上に入れる。レポートを出す側で送るのは1通であっても、受け取る教員にとっては、100通かもしれない。メールを開いたときに、誰のレポートであるかが、スクロールしないでも一目瞭然であることが重要なのである。

レポートファイル添付 レポートはどの科目も、本文に直接書かずに、ワードのファイルをメールに添付する(レポート執筆にはエディターや互換オフィスなど他のソフトを用いてもよい)。ファイル名は「科目番号(半角スペース)学籍番号(半角スペース)年度-何回目」とする(例 p3h4i 8600876 2008.doc, e3t4h 8600876 2008-2.docx 平成19年度までは、本文かファイル添付か自由選べたし、ファイル名についても規定はなかった)。青枠内を再確認して、生成ボタンをクリックして下記のボックスに現れるものにファイル名に用いる。(平成19年度までは、本文かファイル添付か自由選べたし、ファイル名についても規定はなかった) ファイル中身の冒頭にも、学籍番号・氏名等を記入する。2つ上のボックスの内容を、最終行を除き、コピーアンドペーストすればよい。1ページ分を使って表題や氏名などを書く必要はない、つまり、表紙ページを特別に作る必要はない。 不着 宛先となるメールアドレスをミスタイプしたために(@msとせずに@edとするケースが多い)、レポートが届かなかったことがある。アドレスはタイプするよりは、このページにある「送付先メールアドレス(←ここをクリック)」をクリックして自動的に送信メールに入れたほうが安全である。受取確認で自分の番号がないのに気づき教員に問い合わせたが、同じ誤ったメールアドレスで問い合わせたために、対処が間に合わなかった例もある。 ミスタイプ以外にもさまざまな要因で、提出したレポートが教員に正しく届かないことがある。メールレポートが教員に届いているか、各科目のページにある受取確認リストで確認すること(受取確認リストについて)。 あとで紛失などのトラブルが起きたときのために、送信したということの証拠を残しておくとよい。元ファイルだけでなく、送信メールメッセージのコピーを残しておく。加えて、同じものを教員だけでなく同時に自分自身にも送る設定にしておくとよい。メールが届いたことの痕跡がサーバに残るので、後者のほうが、証拠能力は高い。 その他 送信してから間違いに気づいて、あとから2通3通と修正版レポートメールを出す人がいる。これは望ましいことではないが、そのようなレポートメールが届いたときは、提出期限内で受信時刻が一番遅いものを採用する。 自宅から送信するにしても大学から送信するにしても、大学から与えられたメールアドレスを使うこと(送信元アドレスが大学のアドレスになるようにする)。つまり、プライベートアドレスはレポート提出に使わないこと(平成18年度まではプライベートアドレスによる提出を認めていたが、平成20年度よりレポートとしては受理しない)。当然のことながら、広告付きのフリーメールは使えない(教員は広告の対象ではない)。 ワードファイルをメールに添付するときに、一時的に生成される"~$"(チルダ+ドルマーク)で始まるファイルを誤って添付してしまうことがある。このファイルは読めないものなので注意する。 自宅のパソコンの調子が急に悪くなり期限内に提出できなかったということもありえないわけではないので、安全を考えれば大学のパソコンから送信したほうがよいであろう。もちろん、大学のネットワークがおかしくなることはあるが、その場合は、受講者全員を対象として提出期日を延期するなどの特別の措置をとる。大学から送信したほうがいいもう1つの理由は、自宅からだと間違えてプライベートアドレスで送ってしまいがちであるということである。 自宅にパソコンが[使え]ない場合は、大学のパソコンで作成して送信する。自宅のパソコンがインターネットにつながっていないときは、自宅で作成したファイルを保存したフロッピーまたはUSBメモリを大学に持ってきて大学のコンピュータを通して送信する。 (ワープロソフトやエディターでレポートを書くとき、不等号< >を山括弧〈 〉の代わりに、3点リーダー…の代わりに、連打した中黒・やピリオド.を使わないこと。長音記号ーと漢数字の一とダーシ―とマイナス記号-とハイフン-、アルファベットのオーOとアラビア数字のゼロ0と漢数字のゼロ〇と白丸○は区別すること。) 例

例(添付ファイル)

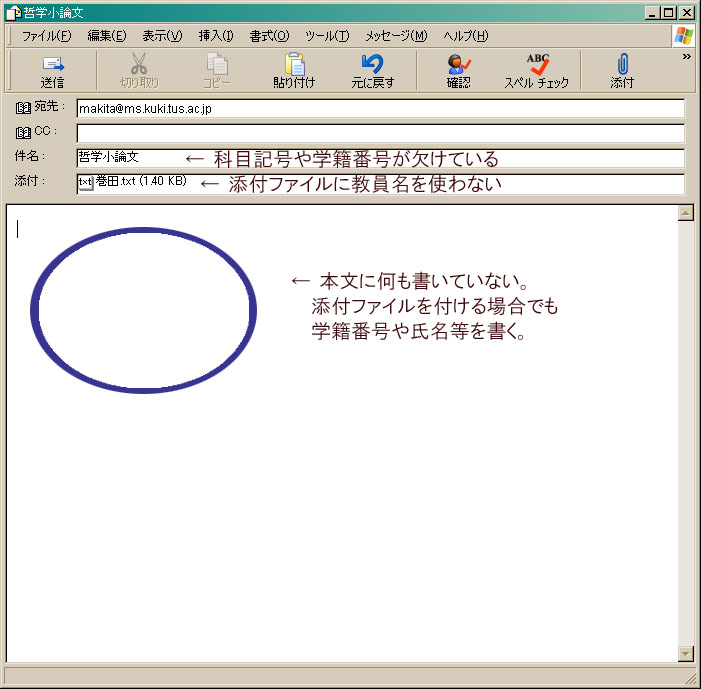

例(よくない例1)

例(よくない例2)

|