Research projects

研究内容

諸橋研究室では「生物のなかにひそむ"つながり"="ネットワーク"に着目し、生命現象の謎を解き明かすことで社会に貢献する」ことを目的として研究を行っています。

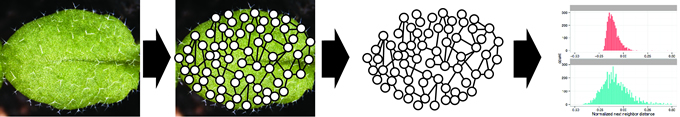

生物を生物たらしめる根本には遺伝子というものが存在しており、遺伝子の機能を解明することが生物の根本の解明につながると考えられてきています。それ自体に間違いはないのですが、それ”だけ”では解明することが難しいことがわかってきました。というのも、一つの遺伝子だけでなく複数の遺伝子機能の関り合いこそが生物たらしめているからです。しかし、複数の遺伝子の関わりあいはひとつひとつの遺伝子を単独に調べていてはわかりません。下の図は大きな植物と小さな植物においてどのような遺伝子が関わっているのかを図示したものです。古典的な教科書ではある一つの遺伝子が変異を起こす(赤色)ことで小さな植物になると考えられていましたが、実際にはそうではなく、多くの遺伝子が関係しあっており、一つの遺伝子が変異を起こすことでつながり具合が変化し他の遺伝子群が影響を受けています(オレンジ色)。すなわちネットワークというものに着目して調べていかなければ生命現象の本質を解き明かすことはできないと我々は考えています。

当研究室では現在以下のような研究プロジェクトが行われています。それぞれが独立した研究プロジェクトであると同時に、お互いがゆるくつながっていることも本研究室の一つの特徴です。

1.植物表皮細胞で機能する複数の遺伝子制御ネットワークの関係性

モデル植物であるシロイヌナズナを用いて異なる遺伝子制御ネットワークの関連性を解析しています。具体的にはアントシアニン生合成経路とトライコーム形成を研究しています。トライコームは表皮細胞から分化する1細胞からなる毛状器官です。その形成には複数の転写因子が関与しています。そのうちのひとつGL3はbHLH型の転写因子でMYB型転写因子のGL1と複合体を形成してトライコーム形成を誘導します。一方、二次代謝産物であるアントシアニンの生合成ではGL3がMYB型転写因子PAP1と複合体を形成することでその生成を制御しています。つまりGL3はトライコーム形成とアントシアニン生合成両方の遺伝子制御ネットワークに関与していることになります。興味深いことに、GL3,GL1,PAP1は本葉の発達初期で同一細胞で発現しており、トライコーム形成とアントシアニン生合成のネットワークが同時に働くことを示唆しています。このプロジェクトでは、このような全く異なる複数の遺伝子制御ネットワーク同士がどのように関わっているのか?ということを様々な手法で調べています。

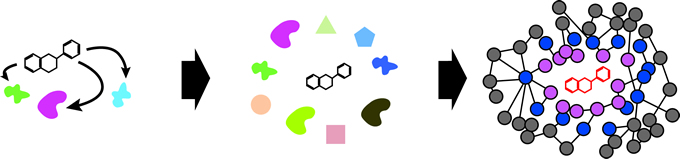

2.低分子化合物ネットワーク

薬剤だけに限らず低分子化合物は生体内で何らかの影響を及ぼします。我々はその影響を低分子化合物と相互作用するタンパク質を網羅的に調査することで解明しようとしています。具体的には我々が開発したPD-Seq法という手法を適用します。PD-Seq法とは古典的なファージディスプレイ法に次世代シーケンサーを組み合わせたいわば次世代ファージディスプレイ法とも呼べるものです(Arango, Morohashi et al, 2013)。低分子化合物結合タンパク質を網羅的に同定することで、その化合物を中心としたネットワークを構築することができます。そして低分子化合物ネットワークに着目したネットワーク解析をすることで、低分子化合物の生体内機能を解明します。

3.PGPB-植物相互作用ネットワーク

野外に生育する植物は根が存在する土壌中で様々な微生物と関わっています。病気を引き起こす病原菌については広く研究されていますが、それだけではなく植物にとって良い影響を与える微生物も多く存在します。そのようなバクテリアを植物成長促進バクテリア(PGPB)と呼びます。我々は宿主特異性の低い微生物を利用して植物の成長を促進させる仕組みを解明しようとしています。そのためにPGPBと植物の相互作用をネットワークという観点から調査し、植物生産性の向上を目指しています。

参考文献

- Arango, D*., Morohashi, K*., (*co-first author) Yilmaz, A., Kuramochi, K., Parihar, A., Brahimaj, B., Grotewold, E., and Doseff, A.I. (2013). Molecular basis for the action of a dietary flavonoid revealed by the comprehensive identification of apigenin human targets. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 110:E2153-62.