Sr2RuO4

この物質は銅酸化物高温超伝導体と同様の層状ペロブスカイト型酸化物である.Ruの周りに酸素が八面体頂点に位置したRuO6八面体が層状に積み重なった結晶構造をもつ.このような結晶構造を反映し,電子状態は2次元的となる.

Sr2RuO4の超伝導発見当初は,銅酸化物超伝導体と同じ結晶構造をとりつつ銅を含まないという点が注目された.ほどなくし,その超伝導発現機構がスピントリプレットではないかと指摘する論文が出版され,研究が加速した.

この物質は銅酸化物高温超伝導体と同様の層状ペロブスカイト型酸化物である.Ruの周りに酸素が八面体頂点に位置したRuO6八面体が層状に積み重なった結晶構造をもつ.このような結晶構造を反映し,電子状態は2次元的となる.

Sr2RuO4の超伝導発見当初は,銅酸化物超伝導体と同じ結晶構造をとりつつ銅を含まないという点が注目された.ほどなくし,その超伝導発現機構がスピントリプレットではないかと指摘する論文が出版され,研究が加速した.

当研究室では,FZ炉を用いたSr2RuO4大型単結晶の育成が可能である.不純物置換や1軸圧力印加,超音波測定などの観点から研究を推進している.

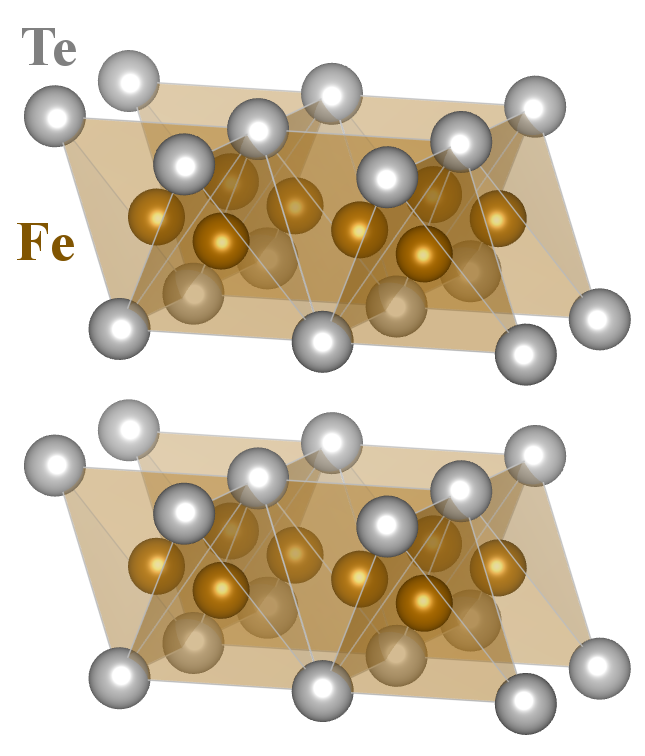

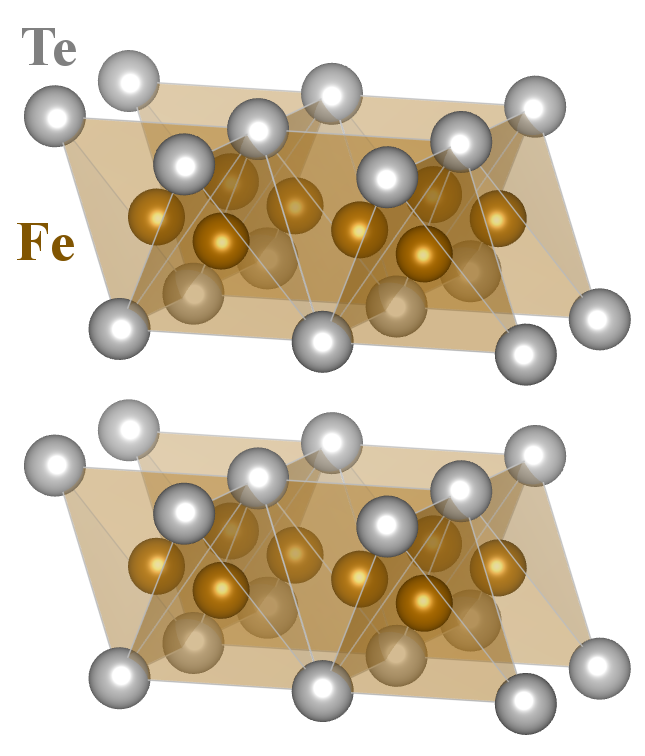

11系鉄系超伝導体FeTe1−xSx

鉄系超伝導体は,2008年に東工大の細野秀雄教授のグループによって初めて報告されたLaFe(As,F)Oとその関連物質の名称である.

通常,超伝導体は磁気に対して敏感である.それゆえ,磁性の象徴ともいうべきFe元素を含んだ超伝導体の発見は,これまでにない超伝導発現機構の存在を示唆していた.

鉄系超伝導体の大きな特徴は,複数のFeの3d電子軌道がその伝導特性や磁性に寄与している点にあり,銅酸化物超伝導のような単一軌道では現れない物性が明らかにされつつある.

鉄系超伝導体は,2008年に東工大の細野秀雄教授のグループによって初めて報告されたLaFe(As,F)Oとその関連物質の名称である.

通常,超伝導体は磁気に対して敏感である.それゆえ,磁性の象徴ともいうべきFe元素を含んだ超伝導体の発見は,これまでにない超伝導発現機構の存在を示唆していた.

鉄系超伝導体の大きな特徴は,複数のFeの3d電子軌道がその伝導特性や磁性に寄与している点にあり,銅酸化物超伝導のような単一軌道では現れない物性が明らかにされつつある.

当研究室では,わずか2種類の元素によって構成される鉄系超伝導体FeSeやFeTeとその元素置換系の純良単結晶を育成し,電気抵抗・磁化・強磁場磁気抵抗測定による超伝導の評価を推進している.

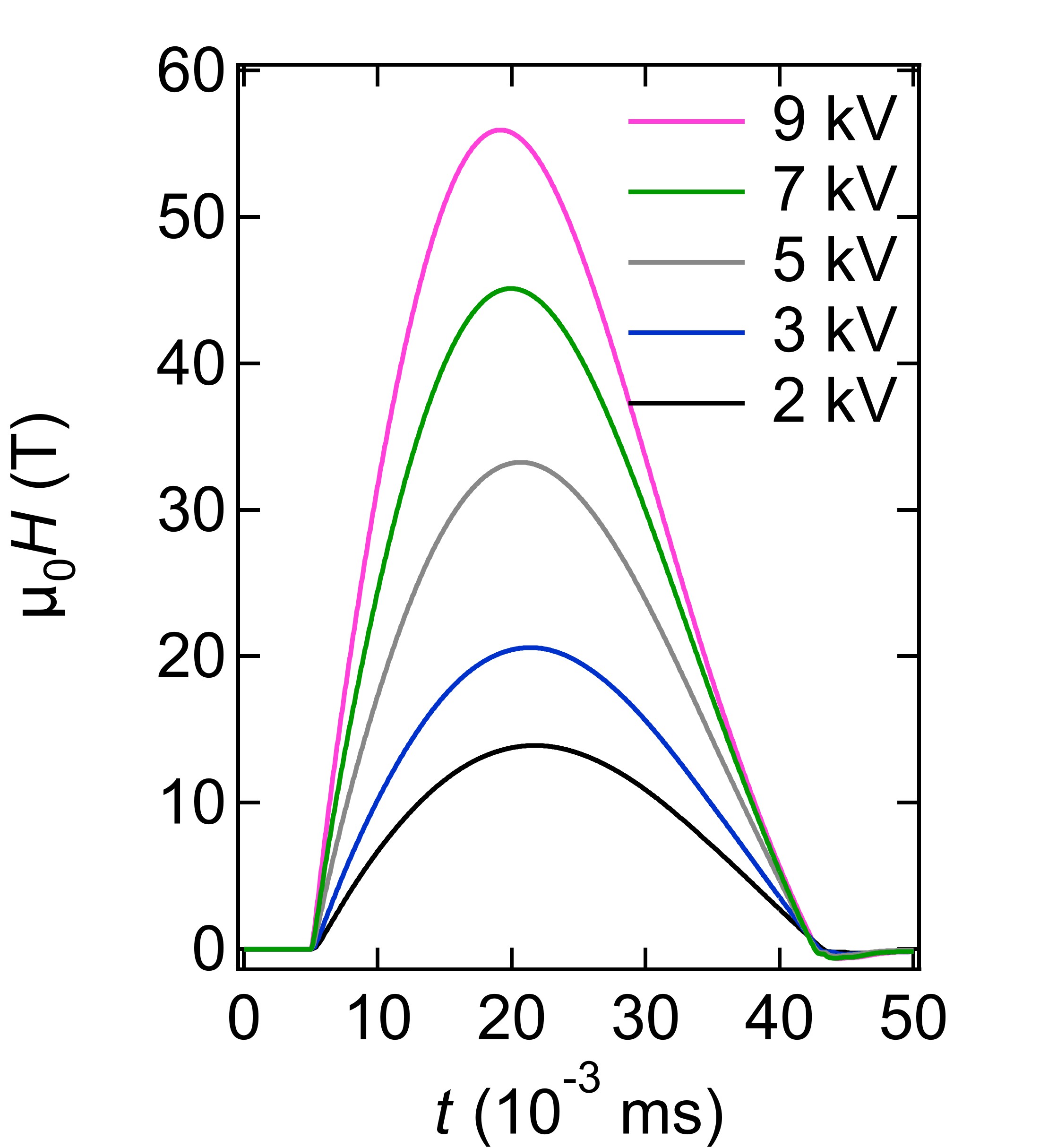

パルス強磁場

鉄系超伝導体は30 Tを超える超伝導臨界磁場を示すため,物性実験で用いられる超伝導磁石ではその磁場に到達できない.

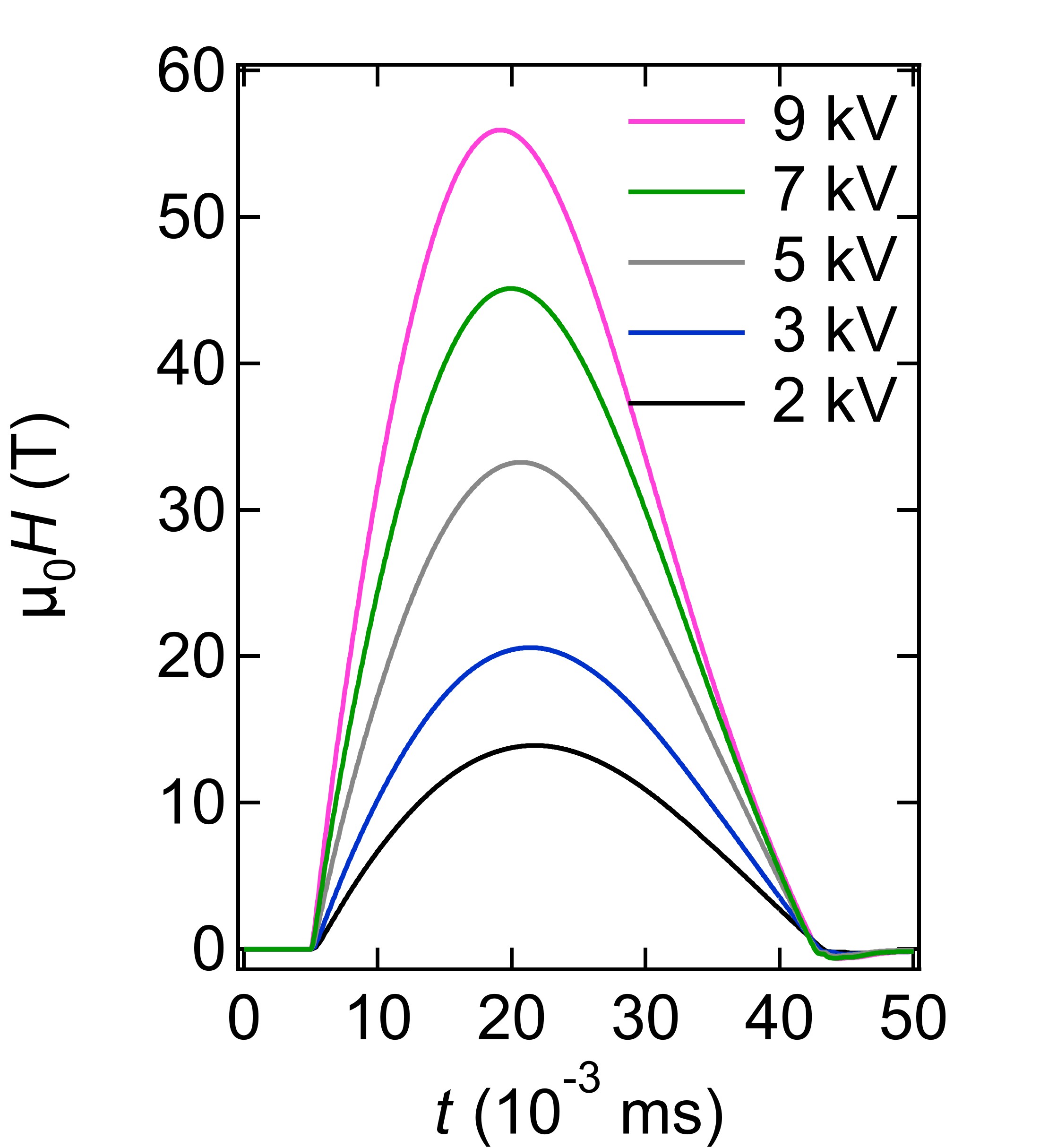

そこで登場するのがパルス強磁場であり,コンデンサーに蓄えた電荷を数十ミリ秒程度で電磁石に流すことで超伝導磁石や電磁石をはるかに超える強磁場を発生できる. しかし,強磁場発生に伴うMaxwell応力のためマグネットが壊れる可能性もある.

当研究室では破壊されにくいマグネット(最大60 T程度)を利用し,磁気抵抗や超音波測定から超伝導体の強磁場特性を調べている. 当研究室は共同利用により日本のパルス強磁場拠点である東京大学物性研究所・国際超強磁場科学研究施設のパルスマグネットを使用した強磁場測定を遂行している.

鉄系超伝導体は30 Tを超える超伝導臨界磁場を示すため,物性実験で用いられる超伝導磁石ではその磁場に到達できない.

そこで登場するのがパルス強磁場であり,コンデンサーに蓄えた電荷を数十ミリ秒程度で電磁石に流すことで超伝導磁石や電磁石をはるかに超える強磁場を発生できる. しかし,強磁場発生に伴うMaxwell応力のためマグネットが壊れる可能性もある.

当研究室では破壊されにくいマグネット(最大60 T程度)を利用し,磁気抵抗や超音波測定から超伝導体の強磁場特性を調べている. 当研究室は共同利用により日本のパルス強磁場拠点である東京大学物性研究所・国際超強磁場科学研究施設のパルスマグネットを使用した強磁場測定を遂行している.

この物質は銅酸化物高温超伝導体と同様の層状ペロブスカイト型酸化物である.Ruの周りに酸素が八面体頂点に位置したRuO6八面体が層状に積み重なった結晶構造をもつ.このような結晶構造を反映し,電子状態は2次元的となる.

Sr2RuO4の超伝導発見当初は,銅酸化物超伝導体と同じ結晶構造をとりつつ銅を含まないという点が注目された.ほどなくし,その超伝導発現機構がスピントリプレットではないかと指摘する論文が出版され,研究が加速した.

この物質は銅酸化物高温超伝導体と同様の層状ペロブスカイト型酸化物である.Ruの周りに酸素が八面体頂点に位置したRuO6八面体が層状に積み重なった結晶構造をもつ.このような結晶構造を反映し,電子状態は2次元的となる.

Sr2RuO4の超伝導発見当初は,銅酸化物超伝導体と同じ結晶構造をとりつつ銅を含まないという点が注目された.ほどなくし,その超伝導発現機構がスピントリプレットではないかと指摘する論文が出版され,研究が加速した.

鉄系超伝導体は,2008年に東工大の細野秀雄教授のグループによって初めて報告されたLaFe(As,F)Oとその関連物質の名称である.

通常,超伝導体は磁気に対して敏感である.それゆえ,磁性の象徴ともいうべきFe元素を含んだ超伝導体の発見は,これまでにない超伝導発現機構の存在を示唆していた.

鉄系超伝導体の大きな特徴は,複数のFeの3d電子軌道がその伝導特性や磁性に寄与している点にあり,銅酸化物超伝導のような単一軌道では現れない物性が明らかにされつつある.

鉄系超伝導体は,2008年に東工大の細野秀雄教授のグループによって初めて報告されたLaFe(As,F)Oとその関連物質の名称である.

通常,超伝導体は磁気に対して敏感である.それゆえ,磁性の象徴ともいうべきFe元素を含んだ超伝導体の発見は,これまでにない超伝導発現機構の存在を示唆していた.

鉄系超伝導体の大きな特徴は,複数のFeの3d電子軌道がその伝導特性や磁性に寄与している点にあり,銅酸化物超伝導のような単一軌道では現れない物性が明らかにされつつある.

鉄系超伝導体は30 Tを超える超伝導臨界磁場を示すため,物性実験で用いられる超伝導磁石ではその磁場に到達できない.

そこで登場するのがパルス強磁場であり,コンデンサーに蓄えた電荷を数十ミリ秒程度で電磁石に流すことで超伝導磁石や電磁石をはるかに超える強磁場を発生できる. しかし,強磁場発生に伴うMaxwell応力のためマグネットが壊れる可能性もある.

当研究室では破壊されにくいマグネット(最大60 T程度)を利用し,磁気抵抗や超音波測定から超伝導体の強磁場特性を調べている. 当研究室は共同利用により日本のパルス強磁場拠点である東京大学物性研究所・国際超強磁場科学研究施設のパルスマグネットを使用した強磁場測定を遂行している.

鉄系超伝導体は30 Tを超える超伝導臨界磁場を示すため,物性実験で用いられる超伝導磁石ではその磁場に到達できない.

そこで登場するのがパルス強磁場であり,コンデンサーに蓄えた電荷を数十ミリ秒程度で電磁石に流すことで超伝導磁石や電磁石をはるかに超える強磁場を発生できる. しかし,強磁場発生に伴うMaxwell応力のためマグネットが壊れる可能性もある.

当研究室では破壊されにくいマグネット(最大60 T程度)を利用し,磁気抵抗や超音波測定から超伝導体の強磁場特性を調べている. 当研究室は共同利用により日本のパルス強磁場拠点である東京大学物性研究所・国際超強磁場科学研究施設のパルスマグネットを使用した強磁場測定を遂行している.