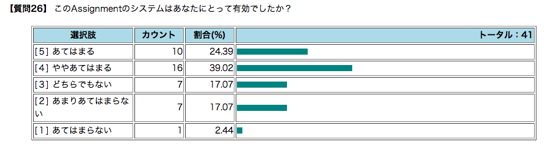

Assignment は効果があるか?

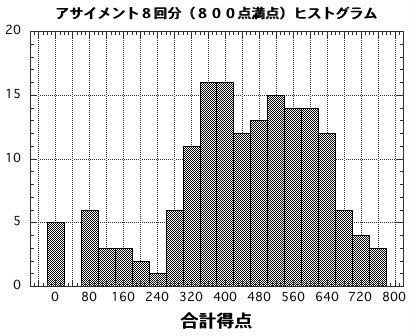

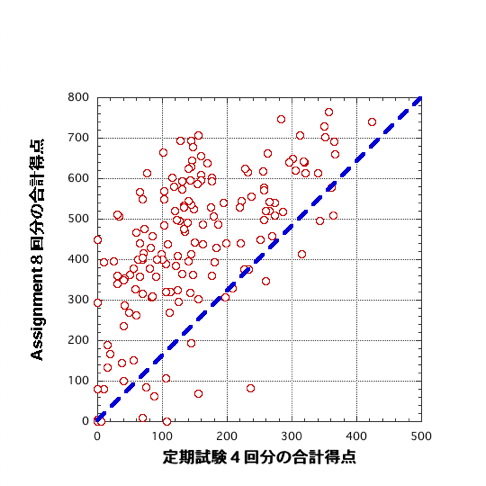

定期試験とAssignment得点の相関は?

定期試験4回分の合計得点とAssignment8回分の合計得点の相関を調べてみると、以下の図のように、『定期試験は出来ているが、Assignmentは出来ていない』という場合がほとんどないことがわかります。

<学習ペースメーカー&強制力>

[前期]

●たぶんAssignmentが無ければテスト前しか勉強しなかったと思うから、そういった点で必然的に復習ができたところ

●また、テスト直前に勉強を始めるのではなく、普段から勉強をする機会を与えられて良かったと思う。

●強制的に、というと言い方が悪いかもしれないけど、継続的に問題を解く機会が与えられたことは、電磁気学の学習を継続していく上で、よい刺激になったと思う。

●自分の考えた解答にどう言ったチェックがされるのかが少しだけ分かった点と、問題を解く強制力を与えてくれた点です。

●自ら問題に取り組み考えさせてくれるので非常に有意義でした。

●短期的、客観的に自身の理解度を知ることができる点

●自分で考える機会や、授業やノートを振り返る機会が増えたこと

●普段は自分からあまり復習をやらないので、その機会を与えてくれた。

●理解度の確認。

●復習せざるを得ない点

●勉強をするきっかけになりました。

●自分で考えさせる、調べさせる、結論を出させる

●正直なところ甘い考え方だとは思いますが,私はあまり勉強するほうではないので,こういった課題があると勉強はしました。ただ,実際のところテストが近くなれば勉強は自分でやりますし,もともと物理が好きでこの学科にいるので面白いとも感じました。そう考えるとここまで過保護に課題等を出さなくてもよい気もします。いつかは自分でやらなければならない事ですし。(もちろん,出していただいておまけにその採点までしていただけるというシステムはとてもありがたかったです。)

●自分で手を動かすこと

●理解がチェックできる点。

●自分で考えて、解くという作業が身についた点や採点という形で答案を見てもらう点が有効だと感じた。

●きちんと自分の答案をチェックしてもらえるので、答案を書く練習になる。

●自分の答案を作り、TAが丁寧に添削してくれたので、できていない所がよく分かり、復習しやすかった。

●自主的に勉強しようとする考えをそれほど持っていないので、勉強するいい機会になった。演習の時間に解説があるので、やりっぱなしになることがない。

●自習する習慣を身につけることを促す意味で有効。

●課題という形で復習が出来るところ。

●授業の復習の役に立った。

●問題演習に取り組む機会をもてたこと

●講義をうけていないとできない内容(というかうけていると有利な内容)なので脱落者防止に役立ったと思われる。

●課題を出されないと自分からすすんでやらないが、要点的な問題をアサインメントを解き理解することによって、その後の講義が理解しやすくなった。

●自分で勉強する習慣がつくようになった。

●勉強しなければならないこと。

●望ましいことではないが、assignmentがあるから、わずかだけれども生活の中で問題を解く時間を取れたといえる。

●わからないところがはっきりしたので復習しやすかった。

●自分ではなかなかどれに取り組んでいいのかがわからないため指定されてよかった。

●去年はテスト前に一気に勉強をしていたため、わからないところも先生や友達に聞く暇もなくなあなあにしてしまっていたけど、今年はAssignmentのおかげで少しずつ消化できたためよかったです。

●さぼっていた自分にかつが入る。

●定期的に自分の理解をチェックできたこと

●講義の授業の欠点はやはり、話ばかりで飽きてしまうことに尽きると思います。そういった意味では、演習と同様に自らが考える機会が増えるのは良いことだと思います。

[後期]

●アサイメントがあることにより、そのつど話がわかっていなくてはならないので、授業のたびに復習する習慣を身につけることができました。僕の中ではこの点がもっとも有効であったと思います。毎週ではなく、2週に一回というペースも復習がしやすいペースでよかったです。

●自分の理解度を知る上で有効だった。

●講義の重要なポイントがアサインメントの話であるので、全体像の把握に大変役にたった。

●アサイメントをやることで自分で問題を考えることができた。

●自分で考える事。見直しする事。

●定期的に電磁気問題に取り組めた点

●正直なところ、Assignmentがなければ復習ができなかったと思います。僕自身、予復習が苦手なんです。

●自分がどれだけ理解しているかの指標になる

●授業内容の確認と深く考えることができる点。

●電磁気の勉強をするようになった。

●(前期のアンケートでも同じようなことを書いたかも知れませんが)理学部で扱う内容は、どちらかというと理論的な事柄が多いと思いますが、理論的な内容は『分かったつもり』になっていしまう、または『全く分からない』といった状況になってしまうことが多いと思います。後者について、具体的な問題を扱うことで、授業で扱った定理が具体的にどの様に使われるのかを実感することで、学んだことをより容易に理解できると思います。また前者の問題についても、実際に問題を解くことで本当に自分が理解できているどうかの判断が出来ると思います。

●自分はAssignmentよく分からなくて殆ど提出できなかったのと、分からなかったとき問題のフォローが演習を受けていなかったため、十分に有効に活用できませんでしたが、演習などで問題の解説が十分にされて、分からなかった問題もみんながしっかり理解できていたのなら(ここが一番大切なのかも知れません)、本当にすばらしい試みだと思います。

●(先生のしていた主張や考え方とは違うが)第一にノテスト以外で評価してもらえる、その次にノ自分で時間を設けて好きなだけ考えることができ、前期のテスト予習より理解につながったし、力がついた。

●定期的に考えさせることで「何が分からないか」を自覚し、復習することに役立った

●知識を応用できる理解ができているかできていないかそのときどきに確認できる点

●自分で考えてひとつの結論を出すことで、今まで学んだことを整理できたし、自信もついた。

●授業の内容を定期的に確認できた。

●勉強の進度の目安になる。

●テストだけでなく、普段の学習内容を評価してもらえる。

<理解の深化>

[前期]

●単純な問題ではなく、考えさせる問題だったので(特に7章)

●(教科書を自分で勉強している際にもそうですが)解説を聞いていると分かったつもりの内容について、実際に問題を解いてみると全然理解出来ていない事が多いので、そのチェックが出来てよかったと思う。

●理解しているつもりのところもじっくり考えることができ、非常に勉強になった。

●自分の理解していない点を把握することができる。

●問題の量が多すぎないので、ゆっくり問題を考えることができた。

●授業で扱った考え方について、理解・確認ができた。

●理解が深まった

●実際に考えて自分の力で解くことに意味があり、計算だけでなく、どういったことが起こっているのか理解するには有効であったと思う。採点も部分部分で得点がつけられていて何が足りないのかが理解しやすかった。

●ただの計算をするといった問題ではなく、電磁気の現象をよく考えることができる問題が多かったような気がし、アサイメントの問題を解くことによってほかの問題を理科逸することにも大変やくに立ったと思います。

●時間をかけてでも最後まで考え抜くという過程で様々な知識が会得できたという点

●勉強をするきっかけ。実際に気になってもそのままにしてしまいそうなことに言及してある。

●内容の把握

●教えられるだけでは理解ができないような事柄を、自分の頭で考えることで、理解の助けになった。

●考えて答える問題が多く、その結果出した答えが採点してもらえた点。

●自分で考え自分で取り組むことで、よりよい理解を得られた点。

[後期]

●理解度を確認するといううえで、内容が適切であった。

●じっくりと一つのことについて考える機会になった点。

●課題を単に出すだけではなく、何について考えて、何を理解するのが目的なのかということの説明があったので、クリアな展望が持てた。

●ただ計算を解くという作業的な問題ではなく、いろいろあれこれ考えてみる問題が数問あったことは理解を定着させることにとても役に立ちました。

●実際に問題を解くことで理解を深められた点

●理解が深まった気がする

●Assignmentをやった結果、自分の理解が深まった。

●Assignmentの問題を解くために授業を復習する必要があったのでより深い理解に繋がる。

<問題点>

[前期]

●完全に個人的な事情で、演習の授業を受けられないので、Assigmentのフォローが出来なかったのがつらかったです。特に、後半は良く分からない状態を放置してしまい、Assigmentも殆ど提出でなかったです。(基本的な原因は、自分の学習意欲の低下なので、自分で勉強すれば解決できる問題だと思います。)

●半期に5回というのは負担が大きかったので、もう少し回数を減らしてもらいたいです。

●採点をもう少し詳しく、要点がわかるように書いて欲しい。

●演習で解説してもらえるが、もう少し答案にコメントが欲しい。

●模範解答があるとまた自分の答えと違うところを発見できる。

●進み方が不安定。

●間違っている所から先の解答の書き方をもう少し詳しく書いて頂けるとありがたいです。それから、模範解答の指針も教えて頂きたいです。

●マーキングが少し雑なので、もう少しわかりやすくしてもらいたいです。

●演習で答案が返される時に、アサイメントのところの解説をしてほしかった。

●一回のAssignmentの問題数は2、3問でおさえてほしいです。

●量が多い

●時間が少ない

●問題提示時に簡単な解説がほしい。

●出席程度の意味合いで捕らえて、成績に加味するべきでないと思う。それよりも、生徒の理解力の調査として用いるべきだと思う。不正が出来てしまうから。

●問題数をもう少し減らしてほしい。

●もう少し丁寧に添削してほしい

●演習をとっていない生徒に対するAssignmentの返却に関して

●もう少し提出期限を延ばしてほしい。

●演習時に返却のシステムを改善して欲しい。後期は授業時返却で、必要に応じて演習に出たい。

●例題の類似問題がいいと思う。

●TAによるマーキングにあまり意味を感じませんでした。

●演習が取れないのでフォローアップをうけれない

●問題設定がわかりにくいところがあったので授業でも少し解説してもよかったかと思います。

●採点基準が杓子定規にすぎる。

●TAの方には申し訳ないのですが、不正解の時にどこがどういう風に間違っているか、もう少し明快にしてもらえたらと思います。

●演習の授業で扱う問題とAssignmentの問題をもっと区別してほしい。

●演習は計算問題、Assignmentは違うタイプの問題にしてほしい。

[後期]

●ちゃんと考えさせる体制はよいが、授業についていけなくなってからはまったく有効になっていない。

●Assignment、及びレポートの回数がやや多いと感じた

●他人の答えを盗用できない、考えさせる問題を増やすべき。

●1回の出題数を減らして、もっとアサインメントの回数自体を増やして欲しい。

●1回のウェイトが重過ぎる気がします。

●添削者に解説していただきたいです。

●上記の内容と関連しますが、Assignmentの解説(解答)を配っていただけるととてもとてもありがたかったです。(提出の有無にかかわらず)

●標準的ななレベルの問題を解かせて、少し難しい問題は演習でやってほしい。

●採点がいい加減だということを言っている友人が複数います。論理展開がほとんど示されていないような解答に点を与えるような採点をしてはいけないと思います。

●1回あたりの問題数を減らし、代わりに回数を増やしたほうが多忙な身としては助かります。

●解けなくて、提出できないことが多々ありました。でも、考えてないわけではないので、努力だけは認めていただきたい。白紙のレポート用紙を出すわけにもいかないので、どうやって評価してもらえますか?

●講評と解答を配布することが有効な手段だとおおもう。

●とくにありませんが、上記のように解答は明示した方がいいと思います

●遅れても減点ですませる。