研究内容

当研究室では「素粒子標準模型を超える物理」の解明を目指した理論的研究に取り組んでおります。

現在は「暗黒物質」や「ヒッグスの物理」を軸に研究を進めております。

素粒子

ものをバラバラにしていくと,それ以上分解できないモノにたどり着きます。それが「素粒子」です。

身の回りのものは分子や原子で出来ています。原子はさらに原子核と電子に分解できます。原子核は陽子と中性子の集まりです。陽子と中性子はさらにクォークと呼ばれるものからできていることが知られています。

下の図は,身近な存在である水をバラバラにした場合を表しています。

水は水分子の集まりです。水分子は酸素原子1つと水素原子2つに分解できます。水素原子は陽子と電子に分解できるので,素粒子ではありません。更に,陽子はアップクォークと呼ばれる粒子2つとダウンクォークと呼ばれる粒子1つでできています。同様に,酸素原子は陽子と中性子と電子の集まりですが,中性子はアップクォーク1つとダウンクォーク2つからできています。 現在のところ,クォークと電子はどうやらこれ以上分解できないようです。したがって,アップクォーク,ダウンクォーク,そして電子は素粒子となります。

素粒子物理学は,これら素粒子の性質を探求する学問であり,いわば最もミクロなスケールの基本法則を探求する学問であるといえます。

素粒子標準模型とそれを超える物理

素粒子にはたくさんの種類があることがわかっています。

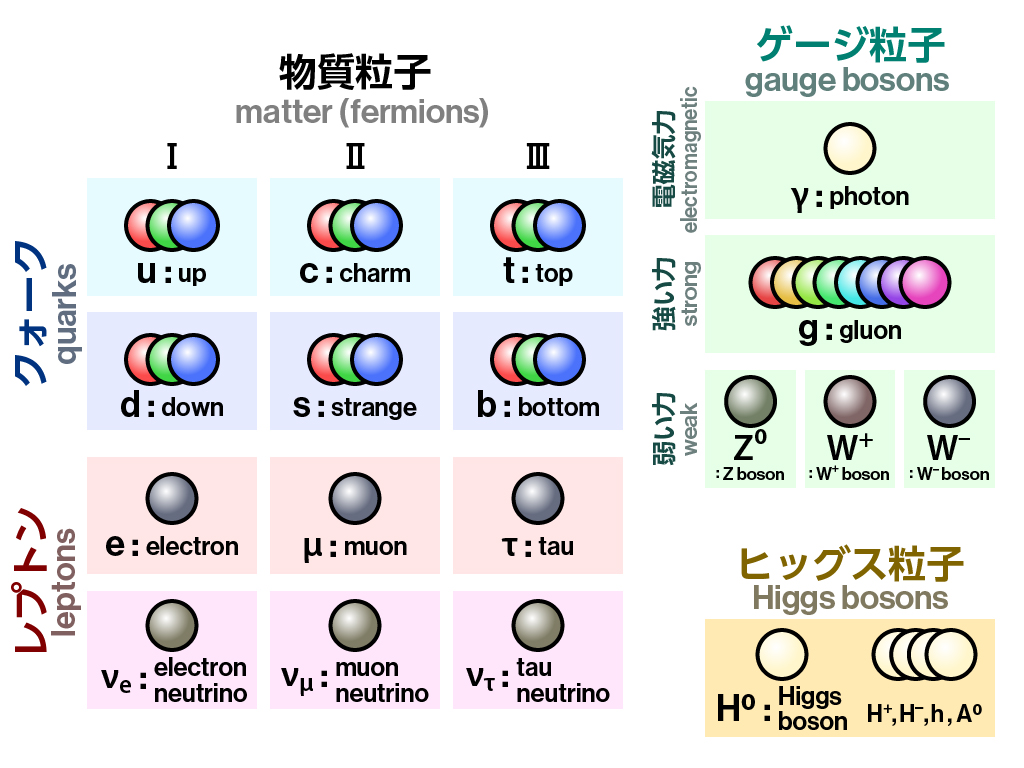

現在までに発見されている素粒子は下の図にまとめられています。

(図はHiggsTanから拝借。)

これら素粒子の性質はおおよそわかっております。

既知の素粒子が従う物理法則は「標準模型」と呼ばれています。標準模型はこれまでの素粒子の関わるほぼすべての実験をうまく説明し,大きな成功を収めています。

これら素粒子の性質はおおよそわかっております。

既知の素粒子が従う物理法則は「標準模型」と呼ばれています。標準模型はこれまでの素粒子の関わるほぼすべての実験をうまく説明し,大きな成功を収めています。

しかし標準模型では説明のつかない現象や事実はたくさんあります。思いつくままに列挙すると,

- ヒッグスポテンシャルの起源

- ニュートリノの質量の起源

- 暗黒物質はなんなのか

- 反物質はなぜありふれた存在ではないのか

- ミューオン異常磁気能率の実験値と理論値の大きな乖離

などです。これらの事実は,標準模型は素粒子の物理法則を記述する最終的な法則ではないこと,まだ知られていない自然法則があること,を強く示唆しています。 そのまだ見ぬ自然法則のことを,素粒子物理学者は「標準模型を超える物理」とよび,その正体解明を目指した研究に取り組んでいます。

これまでに取り組んだ研究の概要

暗黒物質

様々な観測から,宇宙には既知の物質とは性質の異なる正体不明の物質がたくさんなければならないことがわかっています。その物質は「暗黒物質」とよばれており,その正体は未知の素粒子であると目されております。

これまでに,暗黒物質模型の構築 [1] [2] , 将来実験での精密測定による模型の判別法の開発 [3] [4], フレーバー物理との相関 [5] [6] , 暗黒物質の安定性と質量の起源を説明する模型の提案 [7] , 直接探索実験と矛盾しない模型の研究 [8] [9] [10] [11] , 直接探索実験の精度向上に対応するために必要な理論計算の精密化 [12] [13] など、 様々な研究を進めてまいりました。 また[13]の計算結果を用いて、 LHC実験における暗黒物質探索のベンチマークとしても採用されている暗黒物質模型が 将来の直接探索実験で検証可能なことを定量的に正しく示すことに成功しました [14]。 この研究成果はLHC実験で暗黒物質を探索するワーキンググループが発行する白書に取り上げられました [15] 。

最近は,暗黒物質の熱浴との運動学的平衡は従来考えられていたよりも早くに起こる現象に着目し,それがヒッグス粒子の性質にどう影響するかを調べ,ヒッグス粒子と暗黒物質の結合は従来考えられていたよりも1桁以上大きくなりうることを示しました [16] [17] 。 [16]の論文で阿部は第15回中村誠太郎 を受賞いたしました。

ヒッグスの物理

ヒッグス場は標準模型において全ての素粒子の質量の起源となる場で,2012年のヒッグス粒子の発見以降,その性質は実験的にも明らかになってきました。一方で理論的には不満な点が多々あります。

これまで主に,ヒッグス場を素粒子ではなく、よりミクロな粒子の結合状態とするシナリオに興味を持ち,そのシナリオで典型的に予言されるスピン1の新粒子(W’)が, 既知の実験事実と矛盾しないためにはどのような性質を持つべきか, コライダー実験などで実証することは可能か、 可能ならばW’の性質にどこまで迫れるのか、 といった研究に理論的に取り組みました [1] [2] [3] [4] [5] [6] 。 2012年のヒッグス粒子の発見直後には、ヒッグス粒子の生成率や崩壊率が標準模型の予言から10%程度ずれているのではないかという実験結果がありましたが, それはW’の影響で説明可能なことを示しました[7]。 また2015年にATLAS実験が新粒子の兆候を報告した際には、それがW’により解釈できることを示しました[8] [9] 。

ミューオンg-2

ミューオン異常磁気能率(ミューオンg-2)の測定値は、標準模型では説明できないことが長年問題になっております。 これを説明するために、ミューオンと強く結合する新粒子を予言する摸型を研究しました [1] [2] 。 特に[1]では、過去の研究では見落とされていたレプトンフレーバーの普遍性に対する制限を用いれば、ミューオンg-2を説明できる新粒子の質量や結合の強さがほぼ一意に決定できること、 その帰結としてヒッグス粒子のレプトンや光子への結合が標準模型の予言から10%程度ずれること、を示しました。このヒッグス粒子の結合に関するずれはLHC実験やILC実験などの加速器実験で検証可能であり、この模型が真にミューオンg-2を説明する模型であるか否かの検証に利用できます。 阿部はこの研究によって共同研究者と共に「第10回素粒子メダル奨励賞」を受賞いたしました。 (当時の所属先の広報の方による解説)

電気双極子能率

電気双極子能率(EDM)はCP対称性の破れに敏感な物理量です。 宇宙に存在する物質の起源を説明するには小林・益川理論を超えるCP対称性の破れが必要なことが知られているため、 EDMの測定値は標準模型の予言よりも大きくなることが期待されます。 しかし、EDMの理論計算は煩雑であり不定性も大きいため、理論計算の進展が必要です。 私はこれまで、ゲージ不変でなかった従来の理論計算の改善[1]や, EDMの理論計算に必要なワインバーグ演算子(GGG~)のウィルソン係数を評価する一般的な公式の導出[2]など, 理論計算の整備を行いました。