界面をイメージする

(a) ナノ粒子の物性を評価する

研究目的

分子やイオンがナノオーダーの空間に束縛されると、一般的には見られない特異な構造や物性を示すことが知られている。我々は、固体細孔壁によって囲まれたナノ空間(約1 nm)に拘束されたイオン溶液(ナノ溶液)が、非常に歪んだ水和構造を形成している可能性を報告した。一方、界面活性剤が形成する逆ミセルの内水相にもナノオーダーサイズの電解質水溶液が存在するため、特異なイオンの水和構造が形成されている可能性がある。そこで、逆ミセル内水相(ナノ液滴)中に束縛されたイオンの水和構造をX線吸収分光法から検討している。X線吸収分光法はXAFS(X-ray Absorption Fine Structure=X線吸収微細構造)という名称で知られている手法で、ターゲットとする原子・イオン近傍の構造(配位している原子種とその数、距離、熱振動の状態等)を選択的に解析できる手法である。

将来の方向性

ナノ溶液やナノ液滴に対する理解が深まることで、例えば、電極材料で活性炭のようにナノオーダーの細孔を多量に有する場合、イオンの吸脱着特性が重要であるが、束縛状態におけるイオンの特性をその近傍の状態も含めて議論でき、更に優れた材料設計に役立てることも可能である。また、生体内で重要な役割を担っているイオンについても、ナノサイズの溶媒和構造が重要である可能性もあり、それらとの接点も探っている。

キーワード

関連装置

ナノ空間、ナノ溶液、ナノ液滴、XAFS

XAFS → イオンの水和構造解析

(b) 溶液中に分散している粒子のナノ直接観察-cryo-TEMとfreeze fracture TEM

研究目的

近年のナノテクノロジーの発展に伴い、構造体・集合体の高分解能観察に対する需要は益々高まっている。通常、溶液中の集合体を何の前処理もせずに透過型電子顕微鏡により観察することはできないが、試料を急速凍結させて集合体を氷中(アモルファス状態)に固定化することにより、その形状を保持した状態で直接観察することができる(cryo-TEM)。また、凍結・割断したサンプルに蒸着させたレプリカ膜を観察することにより、分子集合体の割断面の表面構造を観察することができる(FF-TEM)。当研究室では、界面活性剤水溶液が形成する様々な分子集合体の形状をcryo-TEMやFF-TEMにより観察している。

キーワード

関連装置

フェロセン修飾界面活性剤、酸化還元反応

透過型電子顕微鏡 → 分子集合体の構造観察

急速凍結装置 → 試料の急速凍結

フリーズレプリカ作成装置→ レプリカ作成

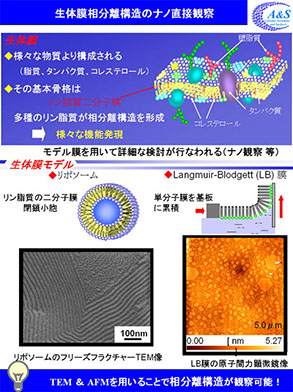

(c) 生体膜相分離構造のナノ直接観察

研究目的

生体膜の主要構成成分であるリン脂質により構成されるリポソームは、生体膜の基本構造と同様の二分子膜閉鎖小胞体であるため近似度の高い生体膜モデルとして盛んに研究が行われている。しかし、リポソームが溶液中に分散して存在する分子集合体であるため、その膜表面の相分離を生で観察することは困難である。一方Langmuir-Blodgett膜(LB膜)は、気液界面に形成した単分子膜を固体基板上に写し取った物であり、原子間力顕微鏡(Atomic force microscope : AFM)を用いることによって、ナノオーダーの観察が容易に行えると共に溶液中でのin situ観察が容易に行えることから、生体膜中における脂質/ペプチド間相互作用や、相転移の動力学的検討を行なう為のモデルとして盛んに利用されている。しかし、LB膜を生体膜モデルとして用いて得られた結果がリポソームや実際の生体膜モデルをどこまで再現出来ているかについては殆ど検討が行なわれていない。そこで本研究ではリン脂質二成分混合系のリポソームとLB膜、各々の表面をTEM、AFMを用いて観察し、相分離構造に着目することによって両者の相状態の差異を明らかにすることを目的としている。

将来の方向性

現在までに、ベシクル(リポソーム)とLangmuir-Blodgett膜(LB膜)という二つの生体膜モデルでは、二成分の混和性が異なるという結果が得られた。今後、混和性に寄与する因子を特定し、より生体膜に近似した且つ扱いやすい生体膜モデルを考案する。それによって生体膜の更なる機能解明や薬物送達システムに利用されているリポソームなどの設計に貢献できると考えられる。

キーワード

関連装置

生体膜、ベシクル(リポソーム)、

Langmuir-Blodgett膜(LB膜)

フリーズレプリカ作成装置

→ベシクルの表面観察用試料作成

透過型電子顕微鏡(TEM)→ ベシクルの表面観察

原子間力顕微鏡(AFM) → LB膜の表面観察

LB膜作成装置(表面圧計)

→LB膜作成、表面圧-面積曲線の測定

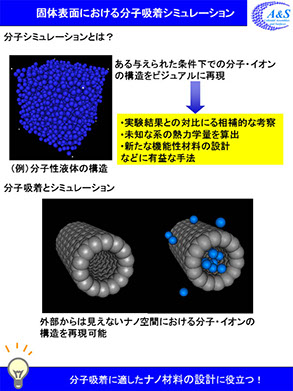

(d) ナノ界面の分子シュミレーション

研究目的

ナノポーラス材料を用いた吸着現象は、ガスの分離・貯蔵・精製や溶液中に存在する特定の物質・イオンを除去する目的で使われている。分子やイオンの吸着機構の解明には多角的な解明が不可欠であるが、ナノ細孔内に制約された分子やイオンの構造や状態を外部から直接に観測することは困難である。とりわけ、現代のナノテクノロジーを支えているプローブ顕微鏡による観察は不可能であり、他の手法による解析が不可欠である。ここでは、ナノポーラス材料に対する分子吸着機構を半経験的計算により解明することを目的とする。ターゲットとする材料は、現在、様々な分野で用いられているカーボンナノチューブとし、分子吸着機構の解明及び材料設計の指針を与えることに力点をおいた研究を展開する。

将来の方向性

分子吸着を視覚的に捉えることで、その基礎的なメカニズム解明につながる。また、材料の設計を理論的に行うことで、今後、様々な分野で必要とされるナノポーラス材料を創製するための基盤を構築できる。例えば、化石燃料に替わる次世代エネルギーとして注目されている水素やメタンといった物質の貯蔵に適した材料の設計も可能である。

キーワード

グランドカノニカルモンテカルロ(GCMC)シミュレーション、カーボンナノチューブ、分子吸着

〒278-8510 千葉県野田市山崎 2641 総合研究機構 阿部正彦研究室

TEL : 04-7124-1501 MAIL:abemasa@rs.noda.tus.ac.jp

contact

Copyright © 2014-2019 Masahiko Abe Lab All Rights Reserved.