界面を利用する

(a) 高付加価値酸化チタン光触媒の創製>機能性メソポーラスチタニア粒子の調製>結晶性

研究目的

界面活性剤などが形成する分子集合体を鋳型として調製されるメソポーラス材料は規則的な細孔構造、高い比表面積を持つことから触媒担体や分子レベルでのフィルター等、様々な分野から高い注目を集めている。通常これらの材料の壁膜はアモルファスであり、壁膜に結晶構造を付与することができれば化学的および物理的特性を加えることができ非常に有用な材料になることが予想される。しかしながら、第三物質(柱として機能するような化合物)の添加を行わずに、焼成などの処理により鋳型を除去する工程を加えると、規則的な細孔構造が崩壊するといった欠点を有していた。一方、近年、チタニアのアナターゼやルチル構造の低温合成法の確立が報告され注目されている。そこで本研究では、このチタニアの低温合成技術を応用し、壁膜に結晶構造を有するメソポーラスチタニアの直接合成を行うことを目的としている。

将来の方向性

これまでに、壁膜にアナターゼ構造を有するメソポーラスチタニアの調製に成功した。現在では、アナターゼとルチルの混晶を壁膜にするまでに至っている。今後はルチル結晶のみを壁膜に持つメソ材料などの調製を行うことで、使用用途にあわせたメソポーラスチタニアを提供することが可能になると考えられる。その一方、このメソポーラス材料の形成機構を明らかにしたことから、今後の有機?無機複合材料の創製に一石を投じる成果であるとも考える。

キーワード

関連装置

メソポーラス材料、超分子化学、チタニアナノ結晶

透過型電子顕微鏡 → 細孔構造の直接観察

窒素吸着 → 比表面積の測定

(a) 高付加価値酸化チタン光触媒の創製>機能性メソポーラスチタニア粒子の調製>可視光応答性

研究目的

チタニアは光触媒材料として様々な分野で応用されているが、光励起には紫外光の照射が不可欠であるために、その使用範囲は限られている。近年、チタニアに対してカチオン(金属など)ドープ、アニオン(窒素、硫黄など)ドープを行うことにより、可視光に対する光触媒活性を付与できることが報告されている。一方、界面活性剤が形成する分子集合体を鋳型として調製されるメソポーラス材料は、均一サイズの細孔および高比表面積を有するため、多孔質材料として応用されている。また、これらの材料は様々な出発原料を用いることができることも魅力となっている。ここで、出発原料にチタニアが可視光活性を発現するために必要なカチオンやアニオン種を用いることで、1段階で可視光に応答するメソポーラスチタニアを調製することが可能になると考えられる。そこで本研究では様々な出発原料を用いてメソポーラスチタニアを調製し、その可視光照射下における光触媒活性能について詳細に検討を行うことを目的としている。

将来の方向性

これまでに、出発原料をある程度選定することで、可視光照射下において光触媒活性能を発現するメソポーラスチタニアの調製に成功している。現在、この知見を基にメソ構造は有さないものの高い可視光活性能を有するチタニアの開発も行っている。この成果は、今後の可視光応答型チタニアをデザインする上で非常に重要な知見を与えるものと考えられる。

キーワード

関連装置

メソポーラス材料、可視光応答性、超分子化学

透過型電子顕微鏡 →細孔構造の直接観察

窒素吸着 →比表面積測定

ガスクロマトグラフィー→光触媒活性能の検討

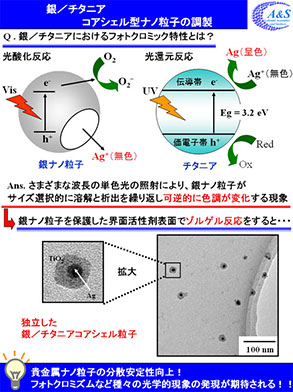

(a) 高付加価値酸化チタン光触媒の創製>銀/酸化チタンコアシェル型ナノ粒子

研究目的

貴金属ナノ粒子は表面プラズモン吸収に起因した種々の色を呈することが知られており、その大きさに依存して特殊な触媒特性や光学特性を示すことから、多岐にわたる分野から注目を集めている。しかし、分散安定性が低く、凝集しやすいためにナノ粒子単独での応用が困難である。そこで、界面活性剤やシリカなどで貴金属ナノ粒子をコートして安定化させる研究が盛んに行われている。一方、チタニア多孔質膜のナノ細孔中に捕捉された銀イオンが、チタニアの光触媒作用に伴い析出・溶解を繰り返し、フォトクロミック特性を発現することが報告されている。もし、銀ナノ粒子の周辺をチタニアでコートすることができれば、分散安定性の向上が図れるとともに、フォトクロミック特性が発現することが期待できる。そこで本研究では、界面化学的手法を用い銀/チタニアコアシェル型ナノ粒子の調製を行い、その光物性について検討を行うことを目的としている。

将来の方向性

現在までに、フォトクロミック特性を示す銀ナノ粒子/チタニア複合体の調製に成功している。また、チタニア前駆体などの調製条件を変えることにより、分散性に優れた単独のコアシェル型ナノ粒子の調製に成功している。出来上がった材料はフォトクロミズムや可視光に対する光触媒活性能など種々の光学的現象が発現するものと考えられる。具体的には、電子ペーパー、磁気方式に変わる新しい高密度記録材料や可視光下で光触媒作用を有する色ガラスへの応用が期待できる。

キーワード

関連装置

銀ナノ粒子、表面プラズモン吸収、コア-シェル型、チタニア、ゾルゲル反応、フォトクロミズム

紫外可視吸収分光光度計 →表面プラズモン吸収の測定

粉末X線回折装置 →定性および結晶性の解析

透過型電子顕微鏡 →形状観察

動的光散乱光度計 →粒子径測定

X線光電子分光法 →定性および金属銀の定量

光照射装置(水銀―キセノンランプ、キセノンランプ)

→ フォトクロミック特性の検討(紫外、可視光)

(a) 高付加価値酸化チタン光触媒の創製>カチオン性シランカップリング剤を用いた酸化チタン薄膜の調製

研究目的

光触媒としてよく知られている酸化チタンは、環境汚染物質の光分解、湿式太陽電池、光治療など様々な分野での応用が期待されている。この光物性を効率的に発現するためには、使用目的に応じてその形態を最適化することが重要となってくる。その形態制御の中でも薄膜化は最も活発に研究が行われている分野の一つである。様々な薄膜化技術が報告されているが、原子レベルでの薄膜調製は困難であり、表面改質などの観点からも早急に解決すべき問題となっている。一方、当研究室ではこれまでに、カチオン性の界面活性剤がチタニア合成の際に触媒として機能することを見出し、その機構を利用し、様々な形態を有するチタニアの調製に成功した。そこで本研究では、カチオン性界面活性剤と同様の親水基を有するシランカップリング剤を用い、それにより修飾されたガラス基板上にチタニアの薄膜調製およびその超薄膜化を行うことを目的としている。

将来の方向性

現在ではディップコート(以後DC)は薄膜を作成する上で非常に重要な技術となっている。本研究は、従来のDCでは困難とされていた、原子レベルでの一層のみをコートした新規薄膜の調製法を提供するとともに、本研究は、基板の表面改質を行う新たな技術を提供するものとなりうる。また、色素増感型太陽電池などへの応用も見込むことが可能である。

キーワード

関連装置

酸化チタン、薄膜、シランカップリング剤

薄膜X線回折装置 →チタニアの結晶構造の同定

紫外可視吸収分光光度計→

チタニアの形成確認および薄膜の透過率測定

走査型電子顕微鏡 →薄膜の表面観察

〒278-8510 千葉県野田市山崎 2641 総合研究機構 阿部正彦研究室

TEL : 04-7124-1501 MAIL:abemasa@rs.noda.tus.ac.jp

contact

Copyright © 2014-2019 Masahiko Abe Lab All Rights Reserved.