拠点について

拠点における検討項目と強み(紫色部分)

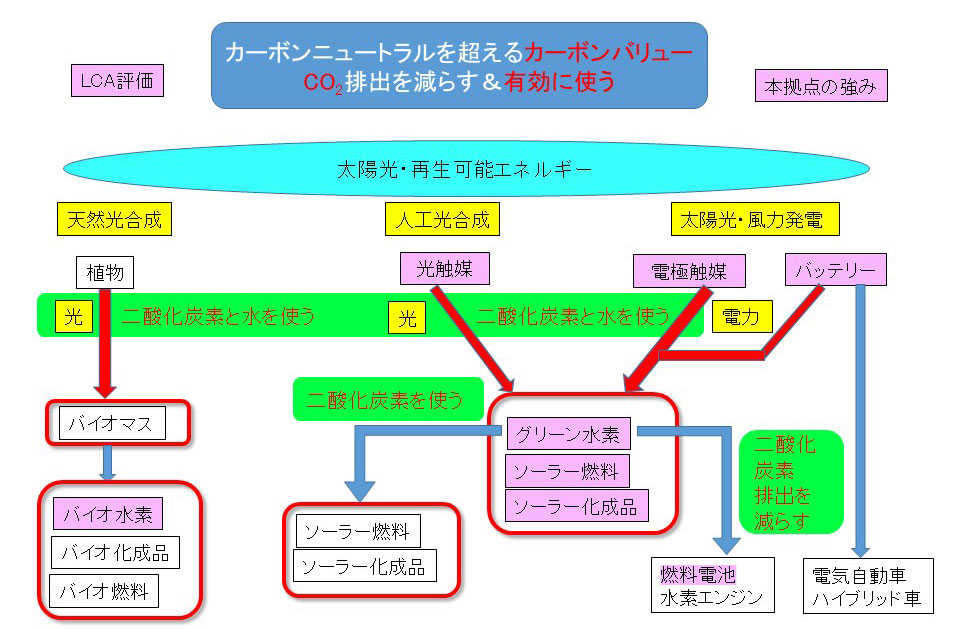

カーボンニュートラル(炭素排出量を実質ゼロにする概念)に向けた多くの取り組みが、世界中でなされています。カーボンニュートラルを達成するためには、再生可能エネルギーを使うことが大前提となります。これは、人類が抱えている資源・エネルギー・環境問題の解決にもつながります。 再生可能エネルギー利用というと、ほとんどの人が太陽光発電や風力発電を思い浮かべることでしょう。ここで、われわれの生活を振り返ってみると、電気エネルギーのみならず、燃料(化学エネルギー)や化成品などの物質も不可欠です。これらの物質を合成するためには、水素(H)や炭素(C)が主原料として必要です。ここで、カーボンニュートラルを実現するためには、水(H2O)を水素源、二酸化炭素(CO2)を炭素源に用いることが必須です。すなわち、二酸化炭素を炭素原料として、ガソリンやジェット燃料、オレフィンやアルコールなどの化成品原料など、価値の高い物質を合成すること(カーボンバリュー)が要求されます。

カーボンバリュー、すなわち二酸化炭素を資源化するためには、太陽光などの再生可能エネルギーを用いて、二酸化炭素を還元する(電子または水素と反応させる)科学技術の開発が不可欠です。直接的な二酸化炭素還元法として、光化学的、電気化学的な方法があります。ここで光は太陽光、電気は再生可能エネルギーを使った発電による電気(再エネ電力)でなくてはなりません。また、間接的な方法としては、再生可能エネルギーを使って水から製造したソーラー水素(グリーン水素)を用いて、二酸化炭素を熱触媒的に還元する方法があります。一方で、再エネ電力を利用するためには、それを蓄えるためのバッテリーが必要です。そのために、リチウムやナトリウムイオン電池の開発も世界的に重要なテーマとなっています。バッテリー技術は、 電解合成に限らず、電気自動車などへの利用によってカーボンニュートラルに貢献できます。

水素もカーボンニュートラルを考える上で必須な物質です。水素というと、燃料電池の燃料となるクリーンエネルギーを思い浮かべることでしょう。したがって、燃料電池技術との連携も必要です。これに加えて、水素は化学工業における基幹物質としても不可欠です。水素を原料にして、多くの化成品が化学工業的に製造されています。そのもっとも重要なものの一つとして、化学肥料に使われるアンモニアがあります。化石資源が枯渇して水素が製造できなくなると、化学肥料が作れなくなるのです。これは人類にとって危機的な問題になるでしょう。このように、水素はクリーンエネルギーとしてのみでなく、現在社会の物質を支えるためになくてはならないものです。すなわち、水素があれば、なんでもできると言っても過言ではありません。現代 社会における工業的水素製造法は、水素は、石油、天然ガス、石炭などの化石資源を水と高温下で反応させる水蒸気改質という方法です。しかし、この水素製造法では、化石燃料の枯渇や二酸化炭素排出という問題が依然存在します。このようにして得られた水素で燃料電池車を走らせても、環境問題の根本的な解決にはならないのです。そこで、再生可能エネルギーを使い水を原料として水素を製造する技術開発が望まれています。その科学技術として、光触媒を使って水を分解して水素を作る人工光合成があります。

本研究拠点では、炭素資源として重要な二酸化炭素を価値のある物質に変換すること、すなわちカーボンバリュー化することにより、過剰に排出される二酸化炭素を有効利用して減らす科学技術を開発することを目的としています。さらには、カーボンマイナスとなるような科学技術を開発します。この典型的な科学技術として、再生可能エネルギーを利用した水分解による水素製造があります。その科学プロセスに必要な光触媒や電極触媒・二次電池の開発に重点を置いて研究を推進します。さらには、燃料電池やバイオ水素の研究開発も行なっていきます。これらの化学プロセスのライフサイクルアセスメント(LCA,ある製品・サービスのライフサイクル全体(資源採取―原料生産―製品生産―流通・消費―廃棄・リサイクル)における環境負荷を定量 的に評価する手法)評価も同時に進めていきます。

pagetop