研究概要

2005年に京都議定書が発効されて以来、我が国をはじめとして、先進各国や途上国において、温暖化ガスの削減、とりわけCO2削減のための技術開発、あるいは新たなシステム導入がなされようとしています。

これまで、環境・エネルギー工学を主体としたR&D(研究開発)の成果は、ある程度、その効果が上がっているものの、実際の普及拡大への段階には到達しておらず、さらなる工夫が必要となっている状況があります。温暖化の対策は、主に、現状分析から将来予測、あるいは、それに付随し、最も受け入れられる形での導入が望ましいと考えられますが、一方で、利害の対立(主にコスト障壁)、考え方の違い、従来の方式の踏襲といったいくつかの障壁があり、これらの障壁を克服していくことが、成功事例を生み、かつ持続可能な条件での各種システムや技術の導入が行われると確信しています。

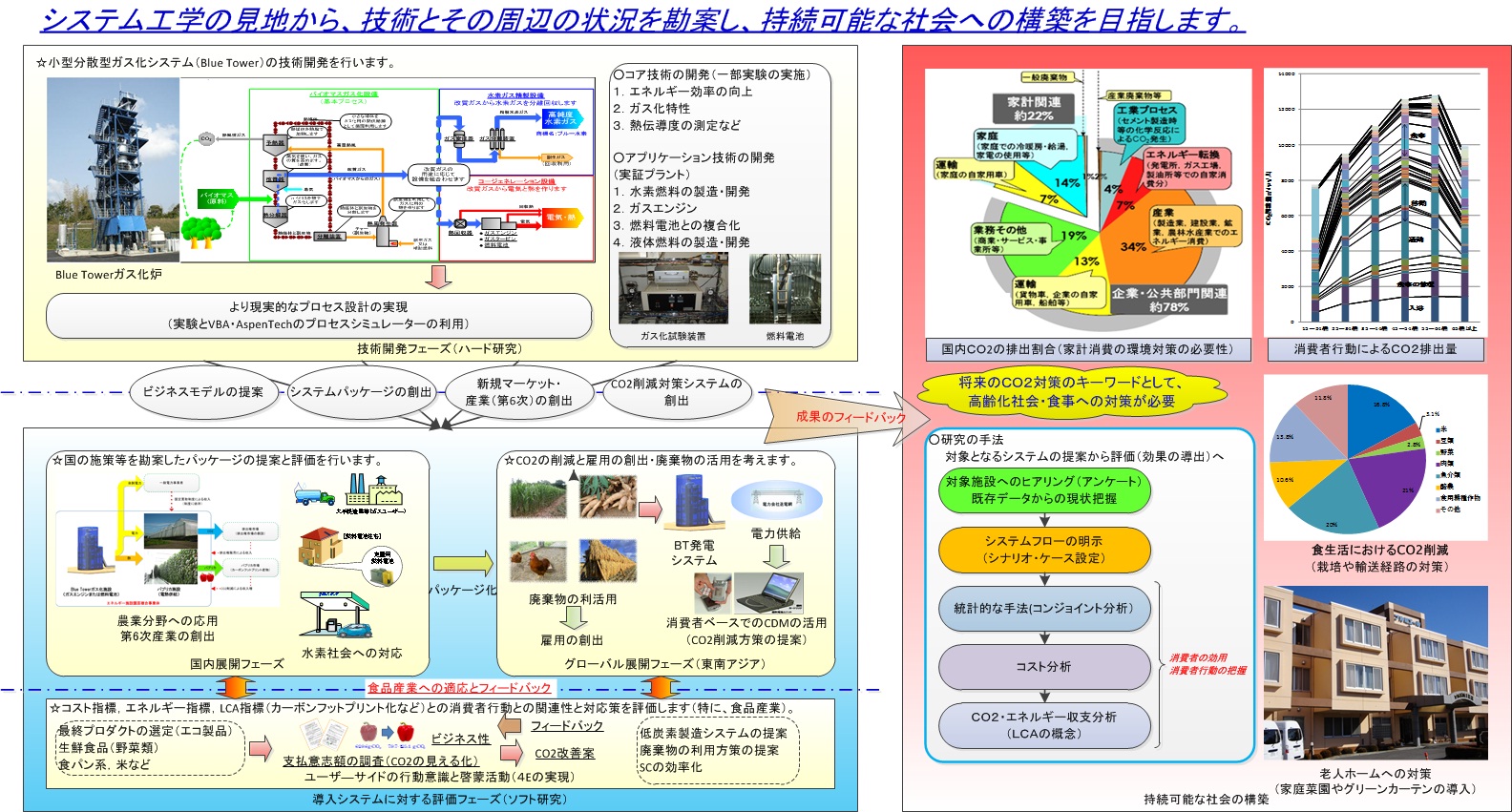

本研究室では、このような背景のもと、システム工学の検知から、温暖化対策技術あるいはシステムの実際の導入を目指し、川上から川下に至るまでの全体システムを最適化し、かつ民間企業や国の研究所と共同して、実際の導入あるいはそのためのアイデアつくりを含めた研究活動を実施しています(図参照)。

最近では、廃棄物系バイオマス資源の活用を中心として、ハード面においては、Blue Towerと呼ばれる分散型小型ガス化システムを中心に、そのための技術開発に伴う研究、当該ガス化炉を利用したエネルギー製造システムの研究(水素製造、BTL(MeOHあるいはDME)製造)、アプリケーション(ガスエンジンや燃料電池)の研究、及びそれらの複合システムの導入に関する研究(特に、農商工連携をイメージして農業施設への導入ポテンシャルの評価)などのハードに関係する研究を行っています。

また、これらのシステムから生産される製品に対する効用、あるいは、新たな付加価値(カーボンフットプリントなど)に伴う効果、また、これらの効果を活かしたビジネスモデルの創出といったソフト面の研究も実施しており、特に、食品分野や農業分野への導入ポテンシャルについて注目しております。

ソフト面の研究を充実させ、かつハード面で実際にできるかどうかを証明することによって、いわゆる“絵に描いた餅”ではない研究活動を実施し、かつ目に見える指標(エネルギー指標、コスト指標、LCAによるCO2指標ほか)によって、当該システムの利用者の理解を促すとともに、さらなる導入を目指していくこととしています。また、近年のグローバル化に伴い、インドネシア国バンドン工科大学からの交換留学活動を経て、東南アジア地区において、本研究室で提案されたシステムの導入について検討しています。その他、ライフスタイルを勘案したCO2の削減方策の検討を行っています。

キーワード: Blue Tower, 燃料電池 (PEFC及びSOFC), 廃棄物系バイオマス資源, Bio-H2, BTL (Bio-DME及びBio-MeOH), CDM, LCA, カーボンフットプリント, エコ製品, 農業工学産業, 食品産業ほか