水素ガスを吹き付けた部分のみが着色

水素ガスを吹き付けた部分のみが着色

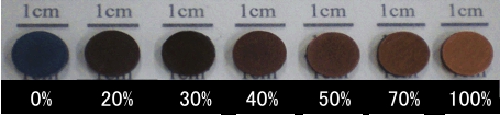

Pt-WO3薄膜水素検知用センサーの開発

クロミズムを示すWO3にPtナノ微粒子を坦持させることでガスクロミック現象を示す薄膜材料はやや茶色身がかった透明な薄膜であり、電気伝導を示さない絶縁体です。このPt-WO3薄膜は水素ガスに触れた瞬間に青色を呈し、同時に電気が流れるようになります。この光、電気物性を利用して水素ガスを検知するセンサーへの応用を研究しています。

着色動画

NaCo2O4-Mg2Si熱電発電モジュール

NaCo2O4-Mg2Si熱電発電モジュール

熱電発電用材料とモジュールの開発

熱を直接電気に変える事ができるモジュールを熱電発電モジュールと呼び、これを構成する材料を熱電変換材料と言います。自動車エンジン、焼却炉、工業炉などから排出される熱エネルギーの多くはそのまま排熱として捨てられています。この排熱を利用して発電することができ、発電の際に排出物を出さない環境に優しい発電材料とモジュールの開発を行っています。

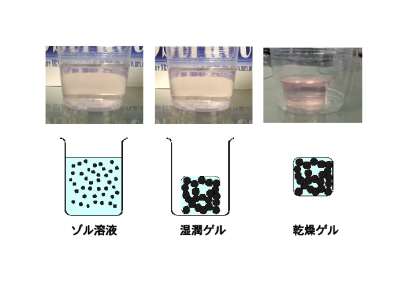

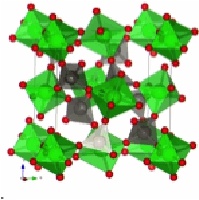

ゾル−ゲル法と放電プラズマ焼結法を併用した負の熱膨張を示すZrW2O8セラミックスの作製とサーメット材料の創製

ZrW2O8は-272.7から777℃という幅広い温度域に於いて負の熱膨張を示す物質として知られています。この物質を作製するためには1105℃以上の高温から急冷することが必要であり、777℃以上で分解することから焼結体の作製が困難な物質として知られています。

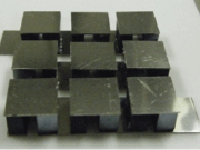

我々のグループではゾル−ゲル法と放電プラズマ焼結法を併用することで600℃という低温で緻密な焼結体としてZrW2O8を作製することに成功しています。

また、金属とセラミックスの複合体であるサーメット材料の作製も行っており、熱膨張係数と熱伝導度をコントロールしたヒートシンクの開発も手がけています。

多孔質金属酸化物材料の開発

メソポーラスシリカを代表とする多孔質材料はその比表面積が数百m2/gと非常に大きく、様々な応用が期待されています。

我々のグループでは界面活性剤と金属錯体などを利用して、白金ナノ微粒子を坦持したメソポーラスシリカや中空状シリカの合成、多孔質酸化チタンの合成などを行っています。

これらの材料は環境汚染物質の分解除去や化学合成時の触媒材料など様々な応用が期待されています。