東京理科大学創域理工学部機械航空宇宙工学科 小笠原研究室

2026年2月10日 修士論文審査会

本研究室に所属する修士課程の学生5名が修士論文審査会に参加しました。

修士課程での2年間の研究成果を15分にまとめて発表しました。

修士課程で取り組む研究はどれも高度で,わかりやすく伝えるのは難しいですがいずれの発表も理解しやすく素晴らしいものでした。

後輩たちもあのようになれるように今後の研究に取り組みたいと思います。

2026年2月2日 学部生の卒業研究発表会を行いました

2月2日に本研究室学部生7名が卒業研究発表会に参加しました。

1年間の成果を短い時間にまとめて、多くの先生の前で堂々と発表を行っていました。

6名は今後も大学院生として残り、現在の研究を深めていくことになります。今回の発表が今後の研究の糧になるはずです。

1名は卒業されます。仲間と離れるのは寂しいですが、今後も頑張ってほしいです。

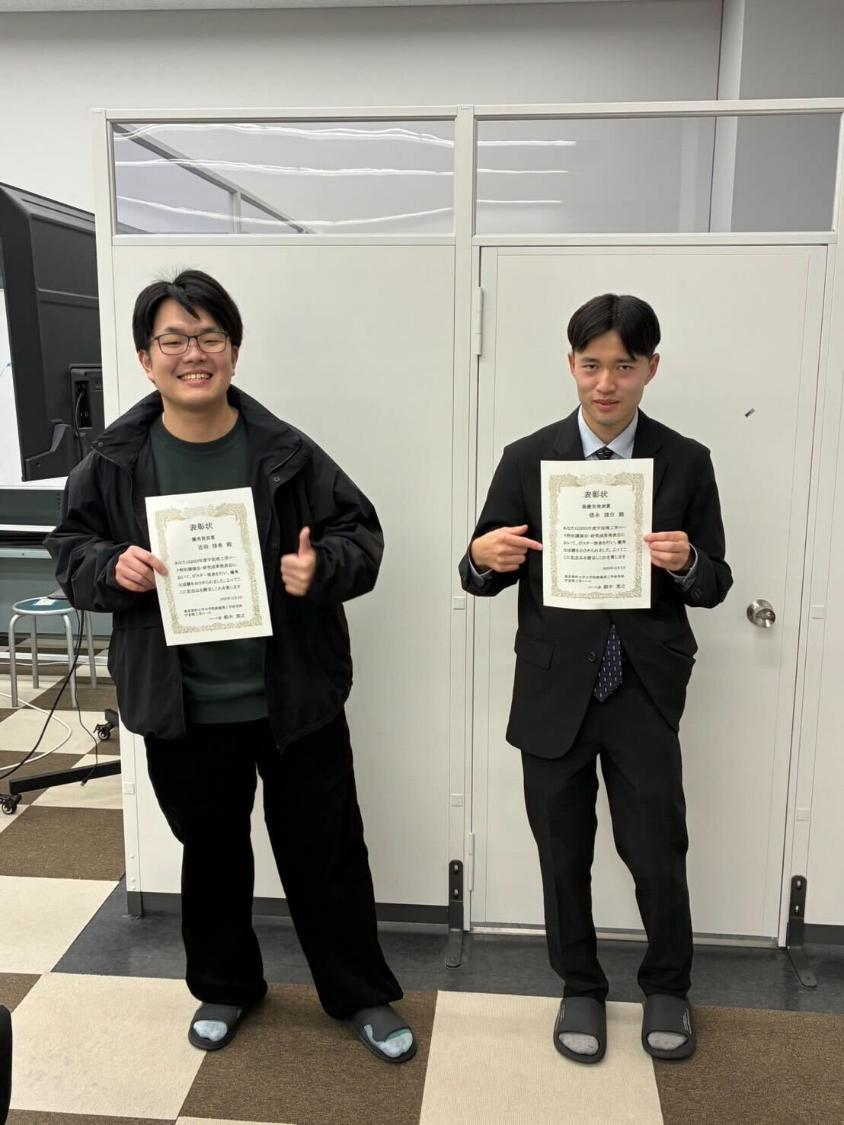

2025年12月2日 宇宙理工学コースのM1ポスター発表会に参加しました

12月2日に本大学野田キャンパスにて、2025年度宇宙理工学コース特別講演会・M1ポスター発表会が行われました。

本研究室からはM1徳永と吉田の二人が参加し、ポスター発表賞をいただきました。

他研究室の方の研究内容を知り、今後の研究生活に向けて励みになりました。

2025年11月25日 第69回宇宙科学技術連合講演会に参加しました

11月25日から28日にわたって開催された「第69回宇宙科学技術連合講演会」(札幌コンベンションセンター, 北海道札幌市)に本研究室M2の2名が参加しました。

それぞれの発表テーマは後藤 颯太「リフティングボディ搭載用ジェットを用いた剥離抑制による低速の空力性能向上に向けた研究」, 小松 大祐「射場帰還する再使用型ブースタの転向後の落下点予測と帰還条件の検討」です。

様々な方の研究内容を知り、多くの刺激をもらうことができました。

2025年11月10日 JAXA相模原キャンパス風洞試験に参加しました

11月10日~14日にかけてJAXA相模原キャンパスにて風洞試験を実施しました。本研究室から修士9名、卒研生7名が参加しました。

普段は経験できない貴重な機会になりました

2025年10月27日 APISATに参加しました

10月27日から29日にわたって「The Asia-Pacific Symposium on Aerospace Technology (APISAT) 2025」(Seoul Olympic Parktel Songpa-gu, Seoul, Souse Korea ) が開催され、本研究室M2の小山 航平、鈴木 仁人、田代 健人の3名が参加しました。

小山は「Study on Relationship Between Local Geometry of Strake Leading Edge and Peak Aerodynamic Heating」、鈴木は「Investigation on Heat Transfer Characteristics at Downstream ofBackward-Facing Steps on a Cone」、田代はExperimental Investigation of Flow Separation on Lifting

Body-Inspired Surfaces with and without Vortex Generators」をテーマに発表いたしました。

本研究室は去年に引き続き国際学会に参加することが出来ました。様々な国の方と研究について議論することができ有意義な機会になったと思います。

2025年10月18日 研究室対抗ソフトボール大会に参加しました

機械航空宇宙工学科に所属する研究室対抗のソフトボール大会に参加しました。研究室メンバーで力を合わせて頑張り、全員で楽しく戦いました。

ホームランを出すなど打線は好調でしたが、守備がうまくいかず結果は13位となってしまいました。

今年の経験をもとに、来年こそは優勝できるように頑張ります!

2025年10月05日 ゼミ旅行に行きました

毎年恒例のゼミ旅行に行きました。

今年は熱海方面へ日帰り旅行でした。車内で多くの話をして、より仲が深まった一日でした。

研究室の雰囲気について興味を持った方は以下の連絡先にご連絡ください。

連絡先:ko_ogasawara(@)rs.tus.ac.jp (指導教員:小笠原宏)

7525534(@)ed.tus.ac.jp (研究室見学担当:田中)

(@前後の括弧は消去してください)

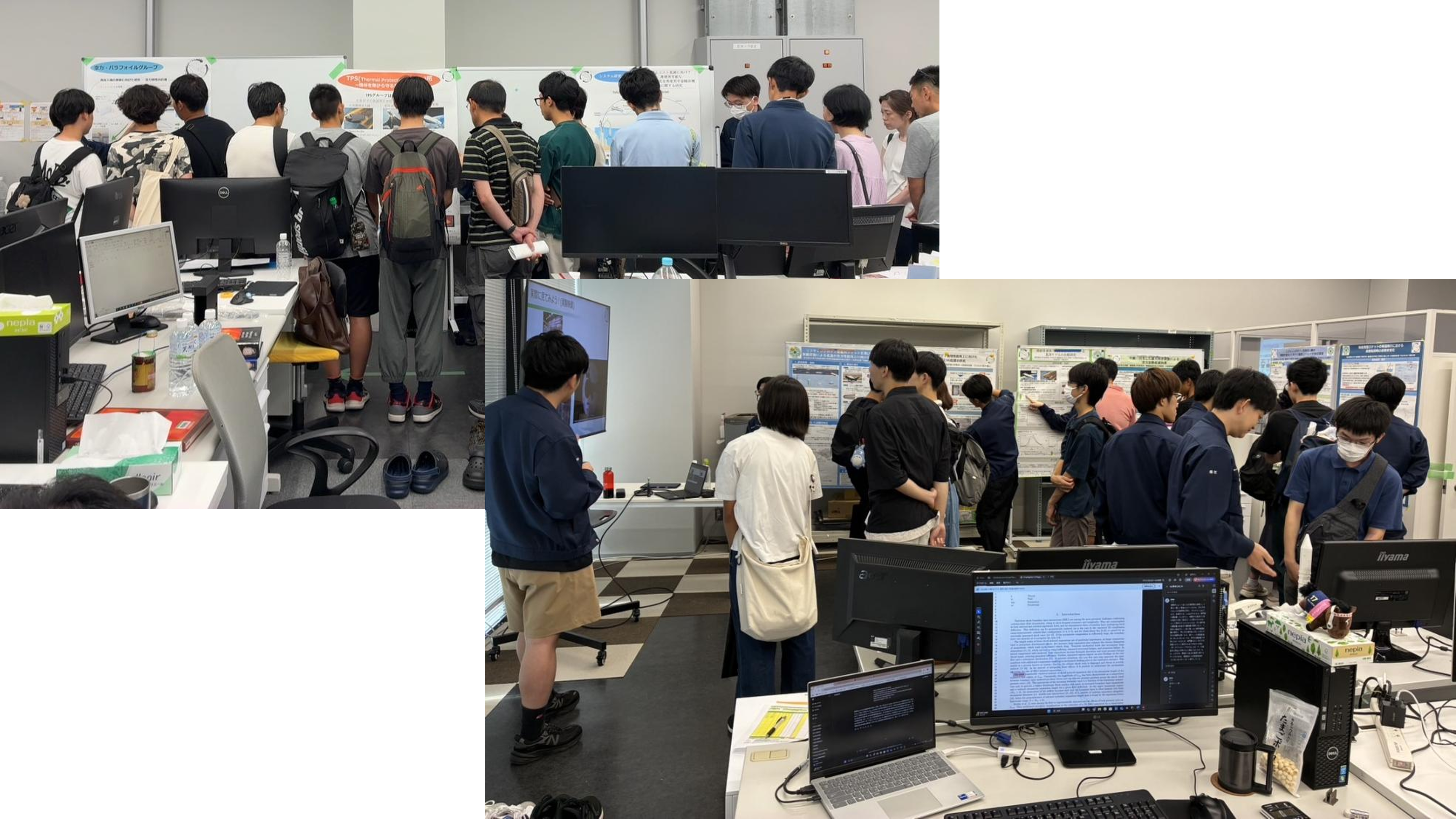

2025年08月09日 夏のオープンキャンパスで研究室紹介を行いました

毎年行っている理科大学夏のオープンキャンパスにて研究室紹介をしました。

300人程度の高校生や親御さん、小学生など多くの方にご来場いただき、研究内容や1日の過ごし方などについて紹介しました。

より詳しい内容や、興味を持った方は以下の連絡先にご連絡ください。

連絡先:ko_ogasawara(@)rs.tus.ac.jp (指導教員:小笠原宏)

7525534(@)ed.tus.ac.jp (研究室見学担当:田中)

(@前後の括弧は消去してください)

2025年07月16日 小笠原先生の誕生日会を開催しました

小笠原先生の誕生日会を開催しました。

小笠原先生の63歳のお誕生日を研究室メンバーでお祝いしました。ケーキを囲んで、和やかな雰囲気の中で楽しい時間を過ごしました。

先生のますますのご健康とご活躍をお祈りいたします。今後ともご指導よろしくお願いします。

2025年06月29日 研究室バーベキューを開催しました

毎年恒例、研究室バーベキューを開催しました。

先生、現役生、OB・OG含め30名を超えるメンバーが集まりました。懐かしい面々と会えてとても楽しかったです。また研究室内の親睦をより深めるいい機会となりました。

研究室の雰囲気などが気になる方はこちらまでご連絡ください。

連絡先:ko_ogasawara(@)rs.tus.ac.jp (指導教員:小笠原宏)

7525534(@)ed.tus.ac.jp (研究室見学担当:田中)

(@前後の括弧は消去してください)

2025年04月01日 卒業研究生が配属されました

新たな仲間として卒研生7名が小笠原研究室に配属されました。卒研生はこれから航空宇宙工学や高速空気力学の基礎を学び、来年2月の卒業研究発表を目指して自身の研究にいそしんでいくことになります。

学部生、大学院生合わせて17名が小笠原研究室に所属することになりました。これからも協力しながら頑張っていきます。

大学院入試をご検討で、本研究室にご興味がある方はこちらまでご連絡ください。研究室見学は随時受け付けております。

連絡先:ko_ogasawara(@)rs.tus.ac.jp (指導教員:小笠原宏)

7525534(@)ed.tus.ac.jp (研究室見学担当:田中)

(@前後の括弧は消去してください)

2025年03月18日 卒業式

3月18日卒業式に本研究室所属学生14名が参加しました。

卒業式を迎え、その後楽しい食事会で素晴らしい時間を過ごしました。

仲間と別れるのは寂しいですが、これからもお互いに頑張り続けましょう!

2025年02月10日 修士論文審査会

2月10日修士論文審査会に修士生7名が参加しました。2年間の研究成果を15分間にまとめて発表しました。

修士課程で取り組んでいた研究を短い時間で分かりやすく伝えていました。後輩たちもあのようになれるよう研究に取り組みたいと思います。

今年度修士課程の学生が取り組んだ研究内容や修士課程についてご興味のある研究室配属前の学部生は下記連絡先までご連絡ください。

連絡先:7525534(@)ed.tus.ac.jp (研究室見学担当:田中)(@前後の括弧は消去してください)

2025年02月04日 卒業研究発表会

2月4日卒業研究発表会に卒研生8名が参加しました。1年間の研究成果を10分という短い時間にまとめます。

それぞれの研究内容に真摯に向き合うことができていたと思います。これからも修士として研究に励んでください!

今年度卒研生が取り組んだ研究内容や卒業研究についてご興味のある研究室配属前の学部生は下記連絡先までご連絡ください。

連絡先:7525534(@)ed.tus.ac.jp (研究室見学担当:田中)(@前後の括弧は消去してください)

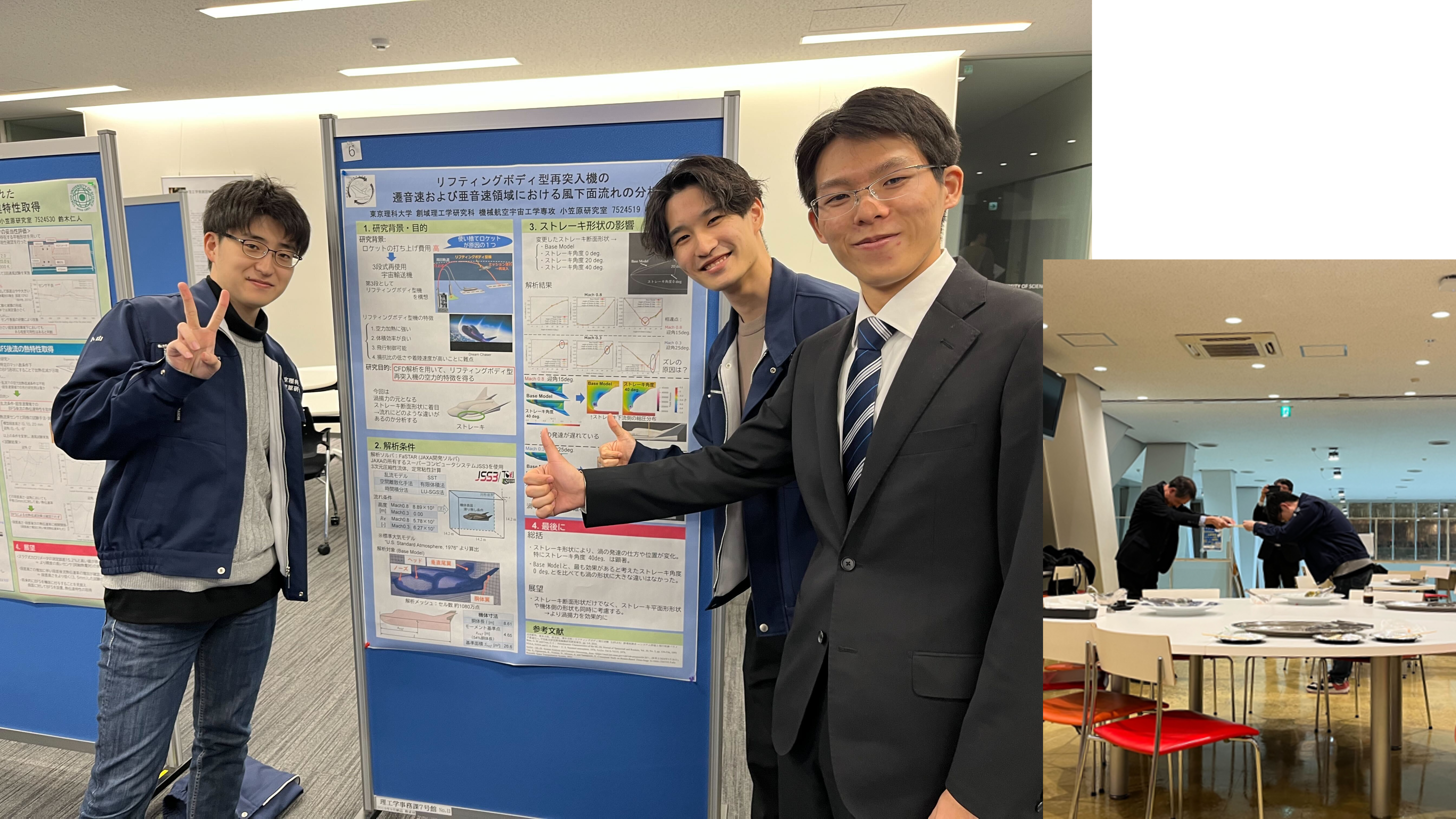

2024年11月28日 宇宙理工学コース特別講演会・研究成果発表会に参加しました。

11月28日に本大学野田キャンパスにて、2023年度宇宙理工学コース特別講演会・研究成果発表会が行われました。

本研究室からはM1の2人が参加し、小山航平が「リフティングボディ型再突入機の遷音速および亜音速領域における風下面流れの分析」, 鈴木仁人が「超音速気流中に置かれた後ろ向き段差後流の熱伝達特性取得」という題目でポスター発表しました。

小山の発表は優秀賞を受賞しました。

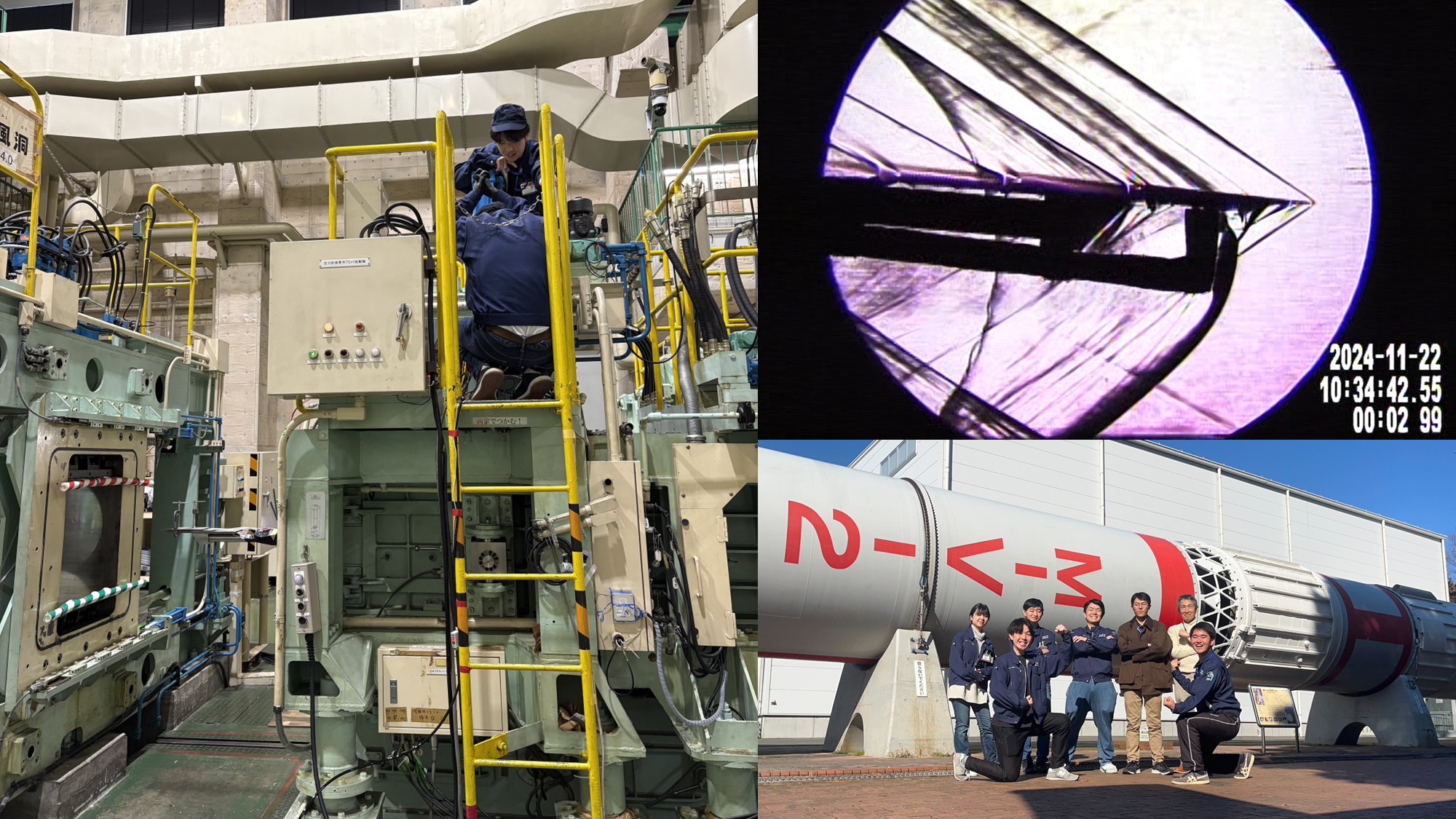

2024年11月18日 JAXA相模原キャンパスにて実施した風洞実験に参加しました。

11月18日~22日にかけてJAXA相模原キャンパスにて風洞試験を実施しました。本研究室から修士6名、卒研生5名が参加しました。

5日間にわたり、大学内の設備ではできない規模感の大きい貴重な経験をすることができました。

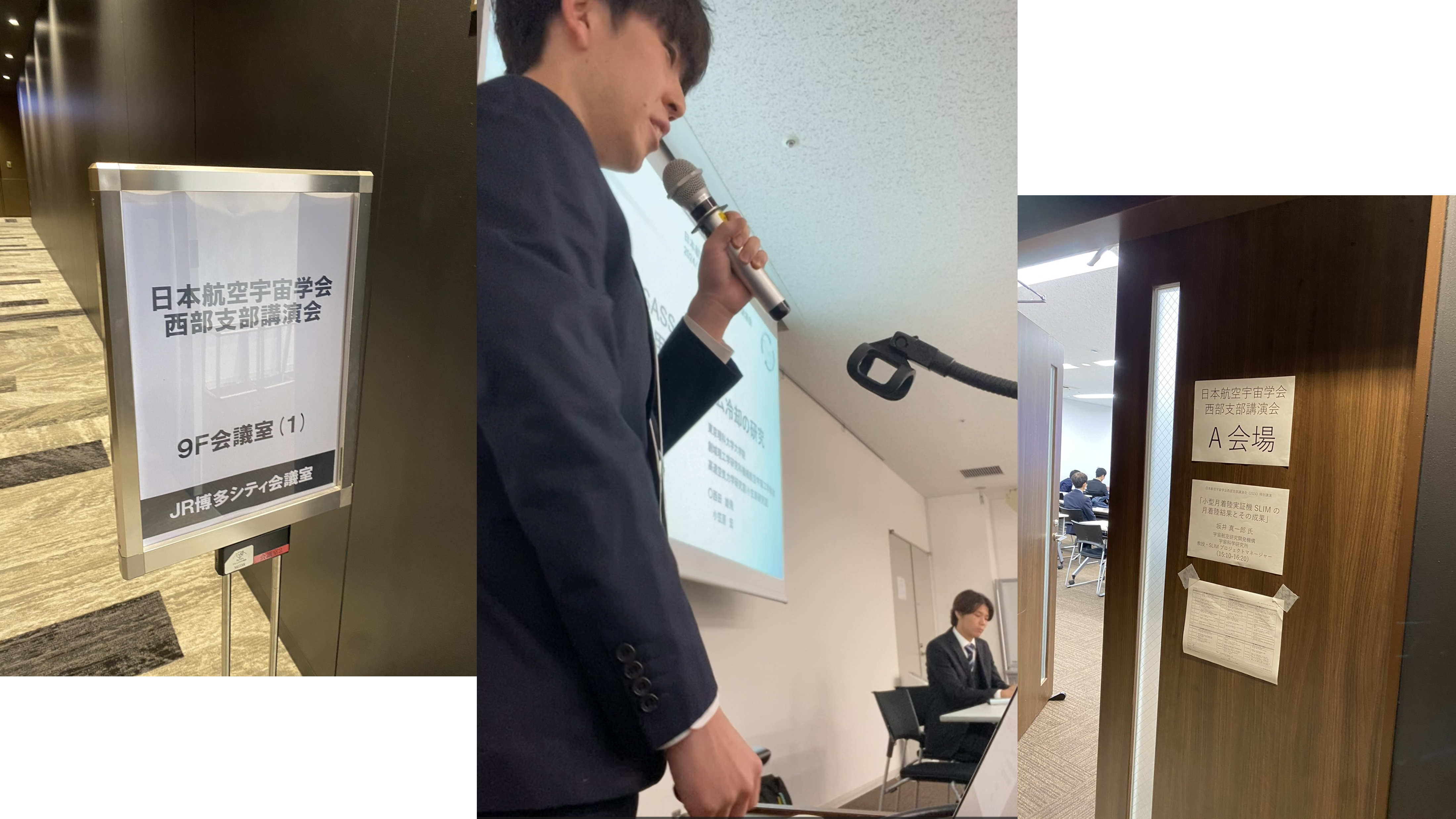

2024年11月15日 日本航空宇宙学会西部支部講演会(2024)に参加しました。

11月15日に開催された「日本航空宇宙学会西部支部講演会(2024)」(JR博多シティ会議室, 福岡県, 福岡市)に本研究室M2の西田雄飛が参加しました。

発表テーマは「超音速風洞を用いたフィルム冷却の研究」でした。参加者は九州の大学の方が多く、様々な話を聞くことができました。

2024年11月12日 みずき小学校の生徒さんたちに研究室を案内しました!

みずき小の小学6年生を研究室へお招きし、飛行機とロケットの飛行原理について説明しました。そのあと、当研究室が保有する低速風洞を用いて翼周りの流れを可視化する実験をしました。

実際に低速風洞のつくる風を浴びたときとペットボトルロケットを飛ばしたときには歓声があがり、楽しんでもらえてなによりです。

2024年11月10日 ゼミ旅行に行きました。

11月9日から10日にかけて、長野県の軽井沢にゼミ旅行に行ってきました。総勢19名の大所帯での旅行となりました。

1日目は白糸の滝などを見に行き、宿ではバーベキューをしました。2日目は旧軽井沢銀座通りや鬼押出し園を観光しました。一部メンバーは碓氷峠や富岡製糸場なども訪れました。

秋の自然のなか、リフレッシュすることができ、より一層研究室としての親睦を深めることができました。

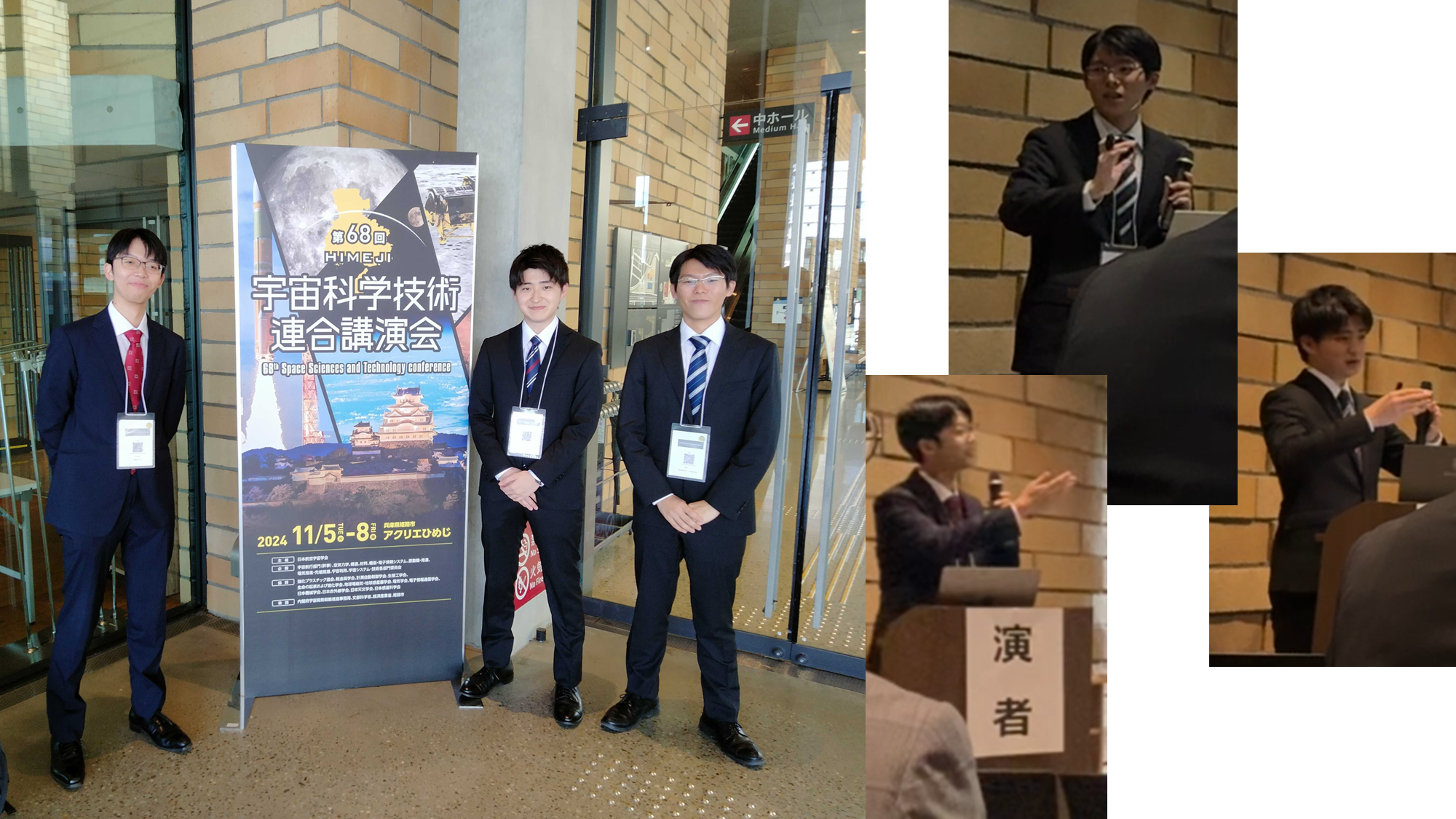

2024年11月08日 第68回宇宙科学技術連合講演会に参加しました。

11月5日から8日にわたって開催された「第68回宇宙科学技術連合講演会」(アクリエひめじ, 兵庫県姫路市)に本研究室M1の3名が参加しました。

それぞれの発表テーマは田代健人「ペットボトルアルコールロケットの空力特性及び推力特性計測」, 鈴木仁人「超音速風洞での昇温模型上における熱伝達特性計測手法」, 小山航平「リフティングボディ型再突入機の遷音速領域における風下面流れ剥離と渦揚力の分析」です。

おなじセッションに近しい研究をしている方がいて、とてもいい刺激をもらいました!

2024年10月28日 APISAT-2024に参加しました。

10月28日から30日にわたって「The Asia-Pacific Symposium on Aerospace Technology (APISAT) 2024」(Adelaide, South Australia, Australia) が開催され、本研究室M2の水野藍央奈と安藤航洋の2名が参加しました。

水野は「Study on the First Stage Return Using Modified IIP Guidance」、安藤は「Study on hypersonic turbulent heating reduction at downstream of Backward Facing Step」をテーマに発表いたしました。

本研究室は去年に引き続き国際学会に参加することが出来ました。研究成果を堂々と発表する様子はとてもかっこよかったです。

2024年08月10日 オープンキャンパスにて研究室の紹介をしました。

学部4年生を中心に研究室の魅力をプレゼンしてくれました。

オープンキャンパスは大盛況で、小笠原研究室には300名以上の方にお越しいただきました。

紹介した内容は、3つの班それぞれの研究と低速・超音速風洞での実験の様子です。来年もオープンキャンパスには参加する予定ですので、ご興味ある方はぜひいらしてください。

2024年05月26日 ソフトボール大会に参加しました

機械航空宇宙工学科に所属する研究室対抗のソフトボール大会に参加しました。研究室に所属したばかりの学部生も含めて全員で楽しく全力で戦いました。

今回の大会では、小笠原教授(投)の配球がさえわたっていました。来年も投げてもらいましょうか!!

大会結果は6位でした。新しい戦力が加わり、去年よりも順位を上げることができました! 来年こそは4位以内に入ってみせます。

2024年04月03日 卒業研究生が配属されました

新たな仲間として卒研性8名が小笠原研究室に配属されました。これから卒研性は航空宇宙工学の基礎を学び、それぞれの専門分野の研究へと邁進していくことになります。

学部生と大学院生合わせて23名が小笠原研究室に所属することになりました。大所帯となりましたが、これからも切磋琢磨しながら研究を頑張っていきます。

大学院入試をご検討で、本研究室にご興味がある方はこちらまでご連絡ください。研究室見学は随時受け付けております。

連絡先:ko_ogasawara(@)rs.tus.ac.jp (指導教員:小笠原宏)

7524534(@)ed.tus.ac.jp (研究室見学担当:田代)

(@前後の括弧は消去してください)