研究概要

研究テーマ

1. 低環境負荷な半導体ナノ結晶①

【これまでの研究背景】

半導体ナノ結晶(Nanocrystal)の一種である量子ドット(Quantum Dot)は、数~十数nm程度の大きさの化合物半導体のナノ結晶であり、「量子サイズ効果(または量子閉じ込め効果)」によりバルク(塊)とは異なる優れた光電子特性を示すことから[1]、ナノテクノロジーにおけるキーマテリアルの一つといわれています。近年、半導体ナノ結晶の基礎研究だけでなく応用開発も活発に行われており、すでに一部のテレビやタブレットなどの次世代ディスプレイにも応用されています。しかしながら、これらの半導体ナノ結晶はCdSやCdSeといったCdを含んだII-VI族半導体の量子ドットであり、人体および環境にとって極めて有害です。

21世紀になってから世界中の各国で電子・電気機器などに使われている有害物質が問題視されており、欧州連合によるREACH(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)規則やRoHS(Restriction of Hazardous Substances)指令のように化学物質の使用制限に関する厳しいルールが施行されています。今日、私たちが直面している環境問題や社会的ニーズを考慮すると、CdSやCdSeの量子ドットと代替可能で低環境負荷な発光性ナノ材料の出現が渇望されています。本研究では、Cdを含まない3成分系化合物半導体であるI-III-VI2族半導体に着目して、AgInS2(AIS)ナノ結晶の精密合成を試みました。その結果、高い絶対発光量子収率(Photoluminescence Quantum Yield; PL-QY)だけでなく、その安定性も兼ね備えたAISナノ結晶の創製に成功しました[2]。

【本研究の概要】

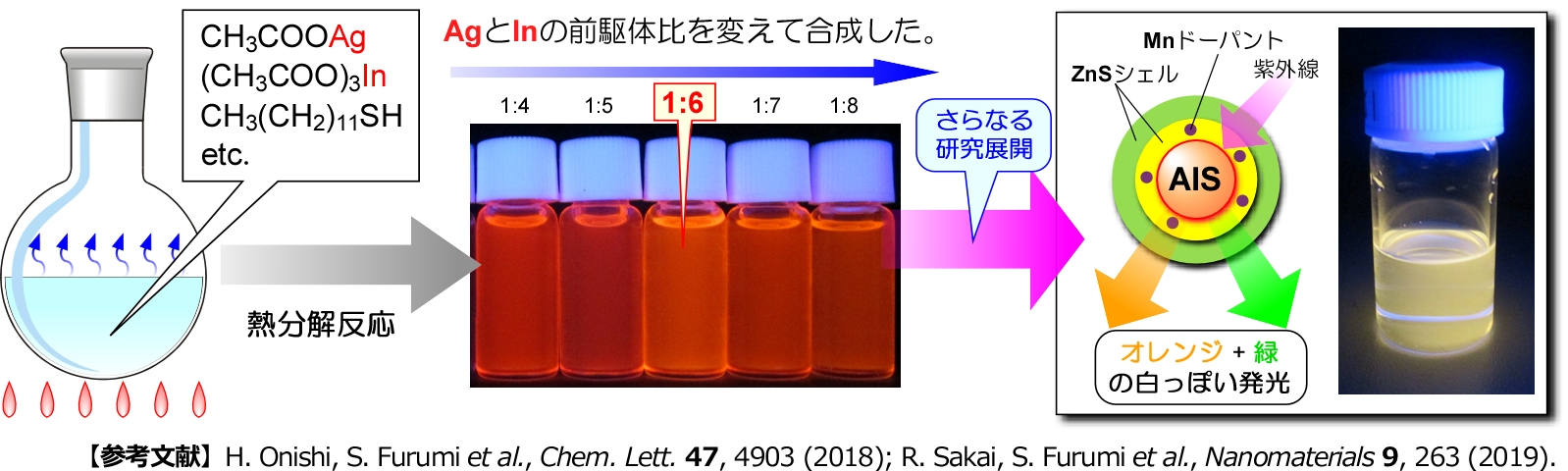

本研究では、Cdなどの有害な元素を含まないI-III-VI₂族化合物半導体であるAgInS2(AIS)のナノ結晶に着目して、これまでの研究で主流となっている金属前駆体よりもさらに毒性の低い酢酸塩を用い、しかも、再加熱処理や前駆体の試薬を後から注入することなくワンステップでAISナノ結晶を得ることができました。AgとInの前駆体のモル比を変化させ合成すると、いずれのAISナノ結晶は橙色な発光を示しました。とりわけ、1:6のAgとInの前駆体モル比で合成したAISナノ結晶では、PL-QY値が最大で60%にも達しており、発光性有機色素と遜色ない高い値を示しました。しかも、AISナノ結晶のトルエン溶液を21ヶ月以上という長期間、放置しても、PL-QYの値は減少せずに高い値を維持しているという特異的な現象も発見しました[2]。

さらに、自然な白色発光を示す半導体ナノ結晶の合成を目指して、遷移金属であるMnをドープしたZnSシェル層によってAISナノ結晶の表面を被覆する試みを行いました。その結果、AIS/ZnS由来の緑色の発光とMn由来の赤色の発光を併せ持ったAIS/ZnS:Mnナノ結晶の合成に成功しました。これだけでなく、AIS/ZnS:Mnナノ結晶をさらにZnSシェル層で覆ったAIS/ZnS:Mn/ZnSナノ結晶を調製すると、PL-QYの大幅な向上も達成することができました[3]。

【参考資料】

[1] アトキンス 物理化学(上) 第8版 (千原 秀昭, 中村 亘男 訳; 東京化学同人), 316-318 (2009).

[2] H. Onishi, S. Furumi et al., Chem. Lett., 47, 490 (2018).

[3] R. Sakai, S. Furumi et al., Nanomaterials, 9, 263 (2019).

2. 低環境負荷な半導体ナノ結晶②

【これまでの研究背景】

近年、量子サイズ効果を示す発光性半導体ナノ結晶の一つである量子ドットは、新しいオプトエレクトロ二クス材料やバイオラベル材料として注目されています。しかしながら、量子ドットの多くはCdSやCdSeからなるカルコゲナイド半導体ナノ結晶であり、Cdなど有害な元素を含有しているため、応用・実用を目指した研究において大きな障害となっていました。そこで、本研究では、Cdを含まずに可視波長域で発光特性を示すInPナノ結晶の合成におけるパラメータを最適化することで、高い発光量子収率を持つInP/ZnSナノ結晶の創製を目指しました。

【本研究の概要】

本研究では、Cdを含まずに可視波長域で発光特性を示すIII-V族半導体のInPのナノ結晶に着目して研究を行いました。これまで報告されているInPナノ結晶の合成において、リン前体躯体は高価で不安定、かつ危険なトリス(トリメチルシリル)ホスフィン[P(TMS)3]が主に採用されていました。本研究では、その代替のリン前駆体として、比較的安定で取扱い易いトリス(ジメチルアミノ)ホスフィン[P(NMe2)3]を用いてコア/シェル型のInP/ZnSナノ結晶を合成し、光物性の評価を行いました。その結果、InPナノ結晶の合成において前駆体の濃度を変えることで、InP/ZnSナノ結晶は量子サイズ効果を示すことを見出しました。

3. セルロースによるコレステリック液晶

【これまでの研究背景】

私たちの生涯で最も触れる化合物は、何でしょうか?液体であれば「水」になりますが、固体では「セルロース」かもしれません。

セルロースは、β-グルコースのモノマーユニットがグリコシド結合を介して直線状に重合した植物由来の天然高分子です。紙、綿、木材の主成分ですので、古くからわれわれの日常生活において最も身近な材料です。医薬品、サプリメント、食料品などの添加物に使われているヒドロキシプロピルセルロース(HPC)は、末端のヒドロキシル基をアルキル基を有するカルボン酸などでエステル化すると、サーモトロピックなコレステリック液晶相を示すことがあります。これまでの報告例を調べてみると、側鎖をアルキル基などで化学修飾したHPC誘導体は可視波長域でブラッグ反射を呈することができますが、約100

°C以上の高い温度領域でコレステリック液晶相が発現するので、デバイス応用を目指すには取り扱いにくいことが課題でした。

【本研究の概要】

本研究では、地球環境や人体に優しく安価で入手できるというセルロースの特徴に着目して、独自の分子デザインを礎にしてセルロースの側鎖を化学修飾すると、室温付近という比較的低い温度領域で鮮やかなブラッグ反射を示す新しいコレステリック液晶の創製に成功しました。さらに、全可視波長領域、すなわち赤・緑・青の「光の三原色」でブラッグ反射を呈する新しい架橋性セルロース誘導体を合成したところ、フルカラーイメージングへの応用も実証することができました[1]。

今日の液晶ディスプレイに採用されている液晶材料は、石油資源の原料から有機合成化学の技術を駆使することによって人工的に化学合成されていますが、有害な物質が多い現状です。一方で、本研究で開発した液晶材料はありふれた天然高分子であるセルロースを原料としているので、不要になった紙などをリサイクル・リユースして安心・安全なフルカラー表示材料を創り出すことができます。資源の乏しいわが国にとって貴重な石油資源を使わなくて済み、今日、直面している省資源・環境問題にも貢献することができます。

紙材料であるセルロースを原料にしてブラッグ反射の「色」を永続的に保つことができる本技術を応用すれば、マニキュアやアイシャドウなどの化粧品や自動車の車体などの塗料として利用できます。これだけでなく、ごく最近では、機械的な圧縮や引張の力を加えると反射色が瞬時に変わる新しいセルロース液晶エラストマー膜も発見しています[2-5]。なお、エラストマーとはゴムと同義語です。しかも、力を取り去れば可逆的に元の色に戻るので、まるで、体色を自由自在に変化させることができる「カメレオン」のようです。私たちが発見したセルロース液晶エラストマー膜を用いれば、高速道路やトンネルのコンクリート外壁といった社会インフラの劣化をいち早く、かつリアルタイムで可視化できる歪みセンサーやインジゲーターなどのソフトなフォトニックデバイスへ研究展開が期待できます。

これらの研究成果は、『日経産業新聞(2016年11月8日)[1]』、『日経産業新聞(2018年11月22日)』、『日刊工業新聞(2018年11月14日) [6]』、『ゴム化学新聞(2018年12月5日)』の国内の新聞記事になるだけでなく、『TBSテレビ・未来の起源(2017年1月22日)[7]』と『テレビ東京・ワールドビジネスサテライト(2018年11月16日)[8]』にもテレビ出演し、研究成果を広くアピールしました。

【参考資料】

[1] 日経産業新聞、2016年11月8日記事(Web版).

[2] JST・東京理科大学 新技術説明会 [2016年11月8日(火)]、発表資料.

[3] 東京理科大学 研究戦略・産学連携(URA)センター、研究紹介カタログ資料.

[4] JST&NEDO・イノベーション・ジャパン2017 [2017年8月31日(木)~9月1日(金)]、展示概要(Web版).

[5] 同上、展示ポスター.

[6] 日刊工業新聞、2018年11月14日記事(Web版).

[7] TBSテレビ・未来の起源(2017年1月22日)で紹介された情報.

[8] テレビ東京・ワールドビジネスサテライト トレンドたまご(2018年11月16日)で紹介された情報.

4. 高分子微粒子を用いたソフトなコロイド結晶

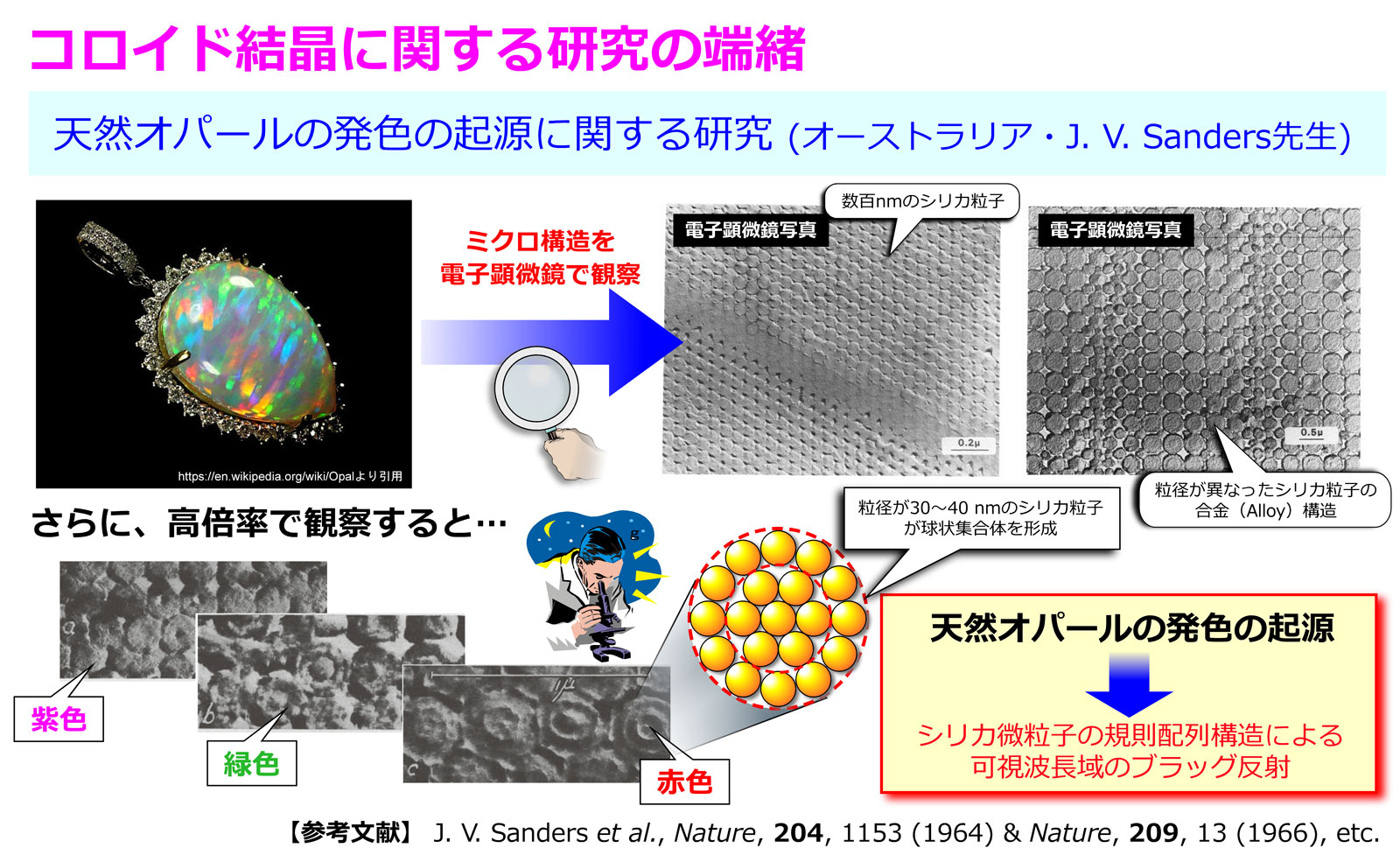

【これまでの研究背景】

周期構造を持つ媒質中に、その繰返し周期と同程度の波長を持つ光が入射すると、物質と光の相互作用が極めて大きくなることがあります。この増強現象の創発には、「フォトニック結晶」の「フォトニックバンドギャップ」が根幹をなしています。従来のフォトニック結晶は、半導体デバイス作製のために開発されたリソグラフィー法などの微細加工技術を駆使して、トップダウン的に集積されていますが、その煩雑な作製プロセスのために、簡便に得ることは容易ではありません。

近年、フォトニック結晶の一種である「コロイド結晶」は、新しいフォトニック材料として注目されています。コロイド分散液中で働く単一微粒子間の静電相互作用などを巧みに利用すると、微粒子が3次元規則配列したコロイド結晶をボトムアップ的、すなわち自己組織的に形成できる秀逸な材料です。興味深いことに、この規則配列したコロイド結晶の構造集積するために特別な作製装置を必要としません。微粒子の大きさ、隣接微粒子の間隔、材料の屈折率に依存して、コロイド結晶は鮮やかなブラッグ反射を示すことができます。粒径が数百nmの微粒子で集積したコロイド結晶に白色光を照射すれば、可視波長域に現れたブラッグ反射を目視できます。この反射光は、まさにコロイド結晶のフォトニックバンドギャップそのものです。

これまでのコロイド結晶に関する応用研究のトレンドは、微粒子の隙間に高分子ハイドロゲルや液晶に代表される外部刺激に応答する有機材料を挿入することで、温度や電場などの外部刺激によりブラッグ反射のピーク波長の変化を受動的に観察する「反射型の光学センサー」に限られていました。

【本研究の概要】

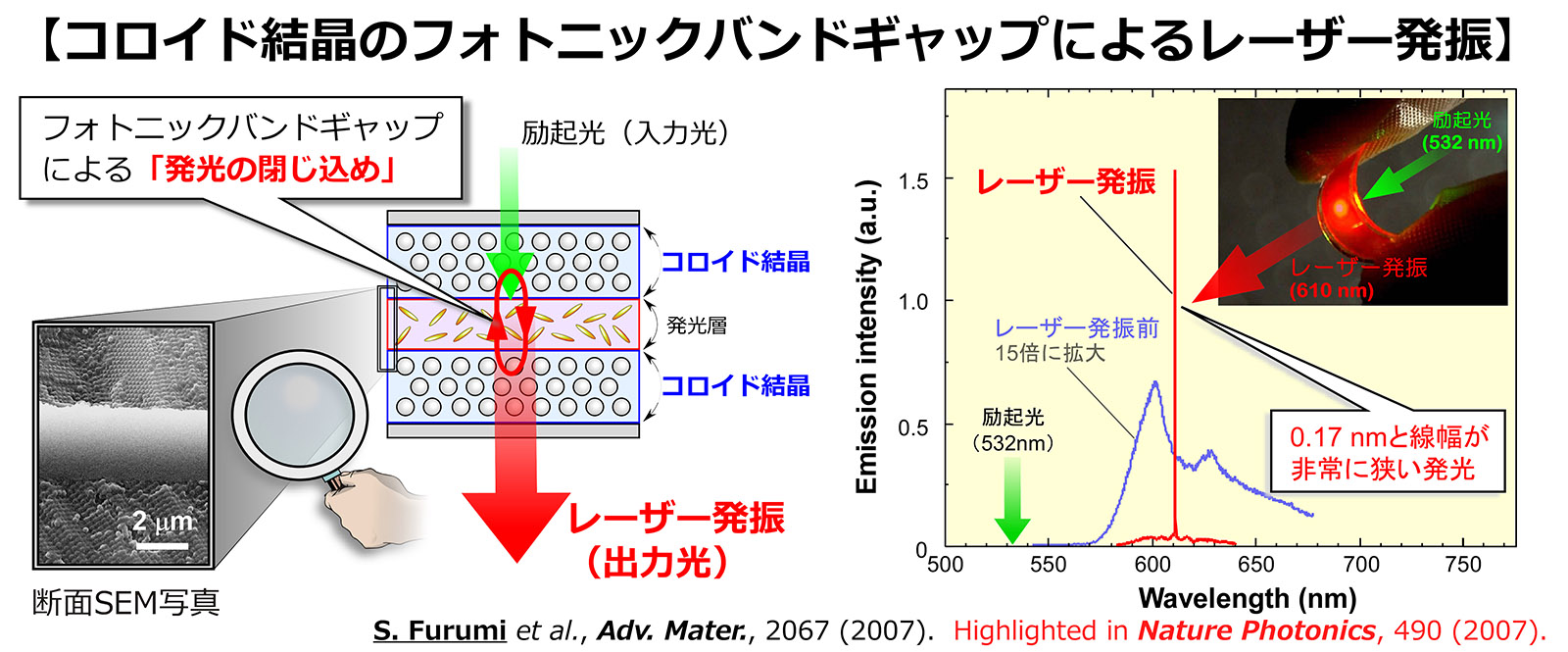

本研究の目的は、宝石の一種である「オパール」のナノ構造を模倣して、数百nmの微粒子の3次元的周期配列構造、すなわちコロイド結晶をボトムアップ的に集積して、高分子材料の特徴を最大限に引き出した新しいソフトなレーザー光源を創製することです。

たとえば、直径が数百nmの高分子コロイド微粒子の高品質コロイド結晶膜と発光性高分子を組み合わせることで、レーザーが発振することを実証しました。デバイスは、2枚のコロイド結晶膜の間に発光層を挟んだだけの簡便な構造です。本デバイスをNd:YAGレーザーの第二高調波である532

nmの光で励起すると、フォトニック結晶の欠陥モードにより、コロイド結晶のフォトニックバンドギャップ(反射バンド)内の610 nmでレーザーが発振し、その発光の線幅は0.17

nmと非常に狭いことを見出しました。特筆すべき点として、これまでのコロイド結晶を用いたレーザー発振の研究報告例と比較すると、レーザー発振に要する光励起ピークパワーは2桁以上も低く、世界トップレベルの値でした。さらに、全てが高分子材料で構成されたフレキシブルなレーザーの作製にも成功しました[1]。無機材料からなる従来の外部共振器レーザーでは成しえない柔軟性や加工性を付与させることができました。

さらなる研究展開として、不揮発性液体であるイオン液体で膨潤した高分子ゲルで永続的に安定化したコロイド結晶ゲル膜を作製し、機械的圧力による波長可変(チューナブル)なレーザー発振に成功しました[2,3]。一般的な色素レーザーは溶媒の蒸発を防ぐために、蛍光色素溶液は厳密な温度管理で密閉された容器中を循環しています。一方で、イオン液体は不揮発性液体なので、乾燥大気下の開放系で操作しても構いません。しかも、デバイスは数百μmの厚みのコロイド結晶ゲル膜であり、大量な色素溶液を必要とせず低コストで低環境負荷なレーザー装置になり得ます。

【参考文献】

[1] Highlighted in "Nature Photonics, 1, 490-491 (2007)".

[2] Highlited in "NPG Asia Materials (Nature Publishing Group),

doi:10.1038/asiamat.2011.170 (2011)".

[3] Highlighted in "O plus E, 35, 197-198 (2013)".