以下に、みなさんからの自由記述の回答を、全員で共有するために、いくつかの文脈に分けて整理してみました。

コメント自身は、次回の授業時に口頭でします。(11/28-2007)

今回は、回答者数が63人で、(履修者数156のうち定常的に80人程度は出席があるように見えましたので)実際に授業に出ていて参加している人全員からはかなりの回答を得たと思います。ありがとうございました。

<全般>

・ 今までに大学で受けた講義のなかで一番いい講義だと思う。

・ いつもハイクオリティの授業をありがとうございます。

・ とてもとても分かりやすくて良い授業だと思います。

・ 説明も丁寧でわかりやすいです。

・ 授業はわかりやすいです。

・ 授業、テキスト、講義LOG…、どれも変わらず熱心でやる気があり、すばらしく思います。

・ 毎回とても熱心な授業をしてくださってありがとうございます。

・ とてもわかりやすいので,このままな感じでお願いします.

・ 満足のいく授業を毎回ありがとうございます。

・ 基本的に今まで通りで良いと思います。

・ いまのままでよいと思う

・ 問題ないと思います。

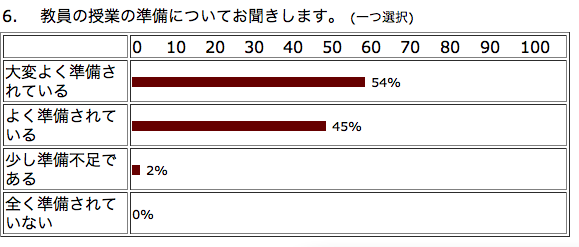

<姿勢>

・ 先生は熱心だと思います。

・ すごく熱心に授業をしてくれていると思います。

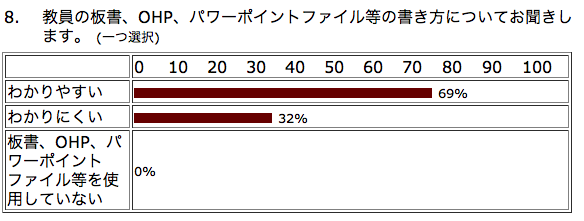

<板書>

・ Pとpが時々間違われて使われてしまっているので、そこを気をつけてほしいと思います。

・ いつものことですが、紛らわしい字には引き続き注意していただけると助かります。

・ 板書の文字が、たまに見にくいので、もう少し大きく書いてほしい。

・ ただ、時々黒板の小さなスペースに書き入れるときに、どうしても文字が小さくなったりごちゃごちゃしているので、もう少しそこをはっきり書いていただけるとありがたいです。

・ 板書がわかりずらい。

・ 黒板の図とかがわかりにくい

・ 前期に比べ後期では教科書のページ数をそのつど言っている印象があるが、聞きやすくなるし、復習しやすくなっていいと思う。

・ 黒板を書くとき表題を書いてほしい。

・ 黒板を書くときに表題を書いてほしい。いま何をやっているかなど。

・ 黒板ではchapter・sectionのわかれめをもう少し強調してくださるとノートを書きやすいです。

・ 時折教科書のどのあたりをやっているか分からなくなるので、黒板にページ数を書いてほしい。

・ 図や式は見やすくていいです。ただ、英語は繋げ字で(筆記体に近い)書かれているのでとても読みづらいです。あとσがδと混ざる書き方をされているので時々困ります。

・ 板書について、数式ばかりで説明が書かれていないので、ちゃんと書いてほしい。

・ 黒板がほぼ数式だらけなので、できればもう少し日本語を書いてもらいたい。ただでさえ教科書が英語なので。

・ 授業自体は分かりやすく、すごくいいと思う。しかしながら、板書に数式や図を説明するための日本語がほとんど書かれていないので、後でノートを見直した時、この数式から何を求めようとしているのかが、わかりにくい。授業中に口頭で説明していることなどを少しでも多く日本語で板書してもらいたい。できれば、授業が始まったら、いきなり図や数式を書き始めずに、何を求めようとしているか、第何章の何をしているか、アサイメントの回答なのかなど、題目をまず、日本語でかいてほしい。講義LOGでは日本語が書かれているので分かりやすいと思うが、せっかく授業に出ているので、板書にはLOGを超える理解を求めたい。

・ 色使いや図などで板書がきれいでとても見やすくてノートもとりやすくて良いと思っています。

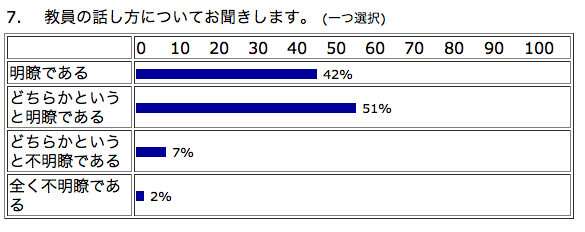

<話し方>

・ 黒板をつかうペースが速いので重要なところを解説されても内容を書き取ることが出来ないので結論だけで良いのでもう一度繰り返して教えていただけるとありがたいです。

・ 重要なところや問題の説明をもうすこしゆっくり話してほしいです。

・ もっと解かりやすく説明してほしい。

・ 自分はまず先生の話を聞いてから、板書を取るようにしています。そこで気づいたのですが、先生は一つのことを説明し終わってからすぐ次の話に行ってしまうように感じます。そのため自分がノートをとり終えた時には次の話が始まってしまいます。気持ち程度でかまわないので話と話の間に時間をとってもらえるとありがたいです。

・ 話すスピードが速いのでノート(走り書きのメモなど)を取りながらついていくのが大変です。

・ 話すのが早いです。板書だけだとよくわからないノートになってしまい後々の復習のときに困るのでできるだけ先生のおっしゃったこともノートに書きたいのですが、スピードが速くてかなり大変です。

・ 固有名詞以外での英語の多用がわかりにくい

・英語の動詞は日本語に訳して話してほしいです。

・ 「inducedされた」と授業中よくおっしゃっているが、「induceされた」ではないかという意見があること以外は特になし。

・ 時々なぜこんな計算をやっているんだと感じる時があるので、新しい概念の導入などでは、始めにもう少しその概念を導入する目的を説明してもらいたいと思う。

・ 授業が進んでくると、ノートをとったりしていると、途中で何を意図してやっているのかわからなくなってしまうときがあるので、要所要所で何のために何をしているのかを説明してもらえるとありがたいです。ノートをとっていると、どうしても聞き逃してしまうことがあるので、、、

・とても説明が丁寧で定性的な理解ができる。

<演習との関連>

・ 演習よりも後に授業がついてくるという形に現在なっているので、それを改善していただきたく思います。

・ 後期の現時点で電磁気学の講義よりも演習のほうが授業が進んでいるので、出来ることなら講義のほうが先に進んでいくほうがやりやすいです。別講義なので無理があるのかもしれませんが、出来るだけ講義を聴いてその後演習の方が勉強しやすいです。

・ ただ、演習の方が先に進んでしまってることがよくあるのでそれについては改善してほしい。

<試験>

・ 授業ではないが、この前の試験問題の説明問題の分量が多かったと思う。本質的な理解を問うのはもちろんその通りだと思うが、自分のように要領が悪い人にとって、あの分量の説明を時間内書くのは大変厳しかった。

・ 前期試験の結果は発表しないのですか?

・ 前期の試験はあまりいい問題ではないと思う。授業であれだけ定性的な説明があって、そこが理解できているかを問う試験だと思っていたが、結局公式を暗記しているだけでもできてしまうような試験だった。難しいとは思うが記述で答えるような問題があってもいいと思う。

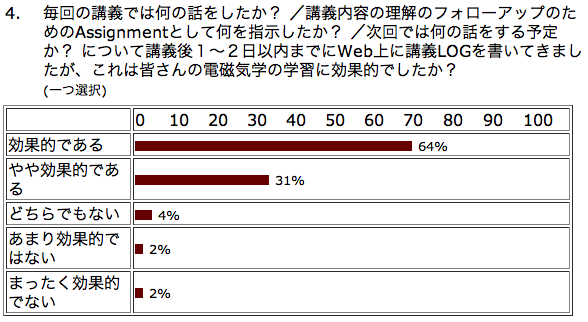

<授業LOG>

・ 授業LOGが復習のときに役に立つ。

・ 授業ログがあって復習がしやすいので助かります

・ 授業logが復習にとても役に立つのでいい授業だと思います。

・ 授業LOGについてなんですが、その日にやった事についてもう少し詳しく載せてくれませんか。ただ、何とかをやっただけでは復習しづらい部分があります。

<Assignment>

<効果>

・ Assignmentも理解が深まっていいです。

・ Assignmentの実施はちょうどいい復習になるので良いと思います。

<頻度>

・ Assignmentの頻度は後期の形のほうがいい。1回で1問のほうが取り組みやすいし、ひとつの問題をじっくり考えられる。2問あって2問とも分からないと、時間も限られているから1つの問題にあてる時間が少なくなってしまった。1回1問なら毎週でも負担にならないと思う。

・ アサインメントも今のくらいがちょうどよい量かと思います。増やすとしたら2週間に1回2問出題するよりも、1週間に1題ずつのほうがよい気がします。

・ assinmentが一問になったのは助かります。

<採点基準>

・ Assignmentですが、これまでもそうでしたが、最近、特に「どこまで書かなければならないのか?」が明瞭でない気がします。採点されて帰ってきたときに、「え~?そこ~っ?!」っと思うとこが直されてることがあります。いくら成績にほとんど関係ないとはいえ、僕としては気になるので、もう少し明瞭に指示していただき、TAと先生の重要視してる箇所の差を埋めて欲しいです。内容に関しては、適切だと思いますが。

<設問>

・ assingmentの出題に関しては、テキストの問ではない場合にはもう少し説明をつけてほしい。何を求められているのかわからないことがある。

・ アサイメントの問題を後から見直したときに、問題の意図が明確では無いのではないかと思います。そのため、提案として文章で、もう少し明確に授業中に指示してくれると分かりやすいような気がします。もちろんホームページの方を見れば分かる様な気がしますけど、宜しくお願いいたします。

・ アサインメントを授業で言った内容とサイトに掲載する内容を大幅に変更しないでください

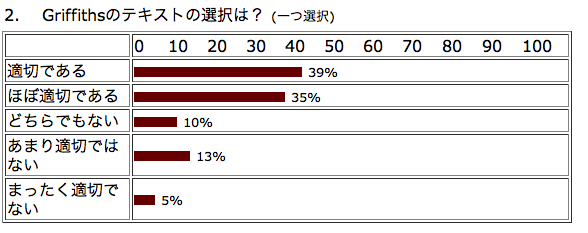

<テキスト>

・ Universal Physicsはとても分かりやすくていいのになくなってしまったが、Griffithsは絶対に後輩に残してほしい。これ以上分かりやすい電磁気の教科書は和本では見たことがない。

・ グリフィスの他に何かいい教材があれば補助として教えてほしい

・ 英語のテキストをやめてほしい。または、十分に授業内容が理解できるほかの何かを紹介してほしい。

・ 授業の復習をするのにノートくらいしか使わないので、高い教科書がかなり無意味になっている気がします。正直物理的理解や英語の能力な時期に英語の教材を使うことの意味がわかりません、ぜひ日本語の教科書を採用してほしいです

<その他>

・ またそれとは別に、先生が以前来年から「振動と波動」の講義が復活するとおっしゃっていたと思うが、そのような講義に興味があるので、僕たちでも講義を受けることができるような時間割にしていただけるとありがたいです。

・ 授業中の“この公式は公式集を見ればよい”等のコメントは、これから物理学を学ぶにあたりどの程度の知識・理解が必要かの目安になるのでありがたいです。

<感じたこと>

・ 後期の内容は非常に興味深いのですが、前期のベクトル解析の部分を曖昧にしたまま来てしまったので苦労しています。基礎基本の重要性を痛感しています。

・ 後期に入ってから授業が少し落ち着いていない気がします。一度これまでの内容の総まとめのような授業をして欲しいです。

・ マクスウェル方程式は詳しく取り扱わないのでしょうか? テンソル表記や共変形式についても全く触れない予定なのでしょうか?また、δ函数等のように超函数の概念を知らなければ理解することが困難なものは導入しているというのに、テンソル(場)や微分形式といった、ベクトル空間とそのうえの解析(ベクトル解析)についての概念さえ知っていれば理解できる、先のものに比べれば幾分も簡単なものの導入を渋るのは何故でしょうか??正直、物性にはそこまで興味が無いので真空中と物質中を分けた議論にはあまり興味が湧きません。あと、ハナモジという言葉にはどうしても馴染めません。

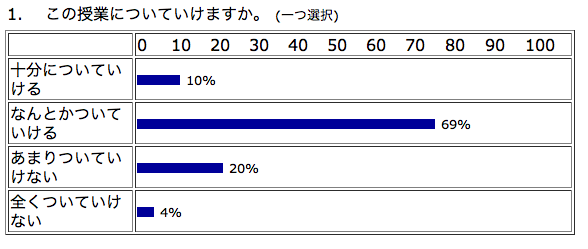

<講義の難易度、内容>

・ 内容が難しすぎて、まったくついてゆけない。また、一年次の物理学を前提にして話さないでほしい。あの授業は、分量が多すぎて、ほとんど導入程度の話しか聞けなかったため、詳しい内容などは覚えていないから。

・ やはり、何度か自分でかみ砕かないと難しいのはあります。1度の講義で扱う量も多いので大変ではありますが。

・ 個人的には、授業を進める順番がよくわからないのですが、内容自体は悪くないと思います。ただ、内容を理解できた人と出来なかった人が二分されてきているような気がするので、進度確認をよろしくお願いします。

・ 授業のレベルも自分に合っている

・ 難しさはちょうど良い。

・ 授業の内容についてはとてもよいと思います。

<授業の展開>

・ 生徒と先生、相互が授業に参加するために、多少強引にでも生徒に質問したり、意見を聞いたりしたほうがいいかもしれない。そのためにはヒントを出したり、ジョークを飛ばすなり、生徒を傷つけないためのケアが必要だと思う。

・ 時間がないせいだと思いますが式展開をよく飛ばす傾向があり後の復習で困ることがあります。もう少し途中式の説明をして欲しいです。

<コンテンツの活用>