1週目の実験

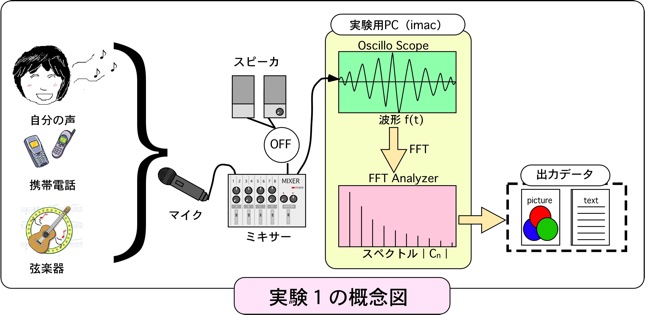

実験① 身近な音

それでは実際に音を解析してみましょう。図のように自分の声をマイクロフォンを通して実験用PC(iMac)に入力し、「Oscilloscope」でその波形f(t)を観察してください。例えば日本語の母音である、「あ」、「い」、「う」、「え」、「お」の声は自分の耳で聞くときは明らかに違う音色ですが、それらの波形は相互にどう異なっているでしょうか?またそれらの音を「FFT

Analyzer」で観察するとそのフーリエ成分のパターン(スペクトル)はどうなっているでしょうか?

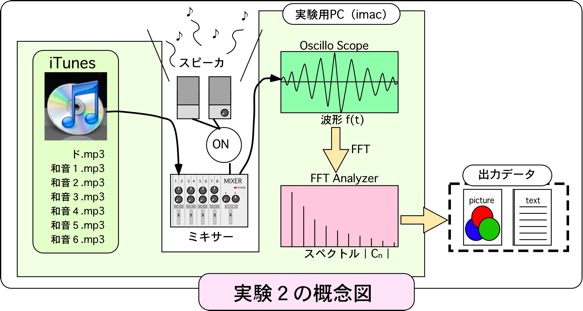

実験② 音階とフーリエ成分

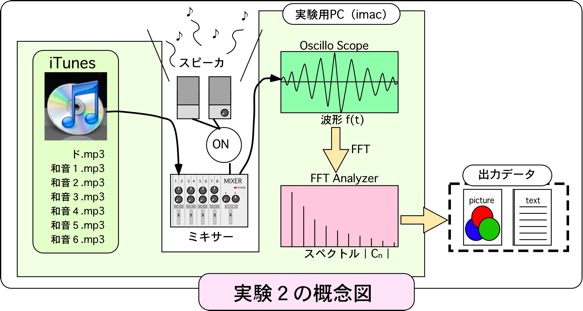

実験①では身近な音を波形として、またそのスペクトルとして捉えてきました。この実験②は皆さんにとても親しみがある音階(ドレミファソラシド)を物理的に捉える実験です。実験①で見てきたように音のスペクトルは基本振動波とその整数倍の振動数を持つ高調波から成り立っています。ピアノの「ド」の音のスペクトルを見ることから始め、三つの音から構成されている和音1から6について、音階テーブルを参考にして、その三つの構成音を調べてみましょう。

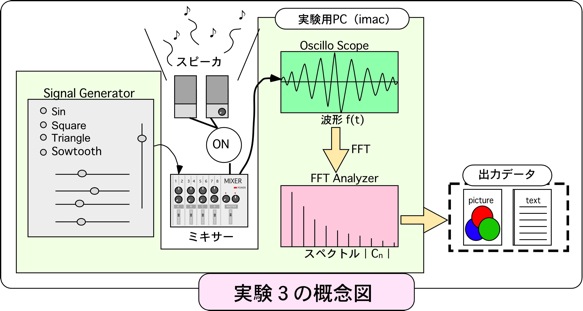

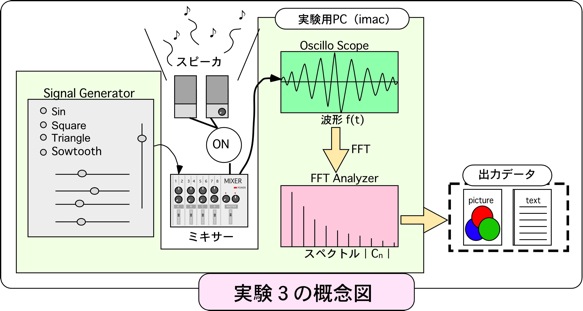

実験③ 物数学で扱う特徴的な波形

音の高さは周波数、つまり一秒間に何回空気の密度が振動するかによって決まります。しかし、一口に振動とは言っても、サイン波のような振動をするものもあれば、三角形の波形、長方形の波形をしているものもあります。ここでは物理数学の教科書に出てくるような定量的にスペクトルを手計算できる波形を、実際に耳で聞き、波形とスペクトルの対応関係について見てみましょう。