光合成から学ぶエネルギー変換技術の開発・研究

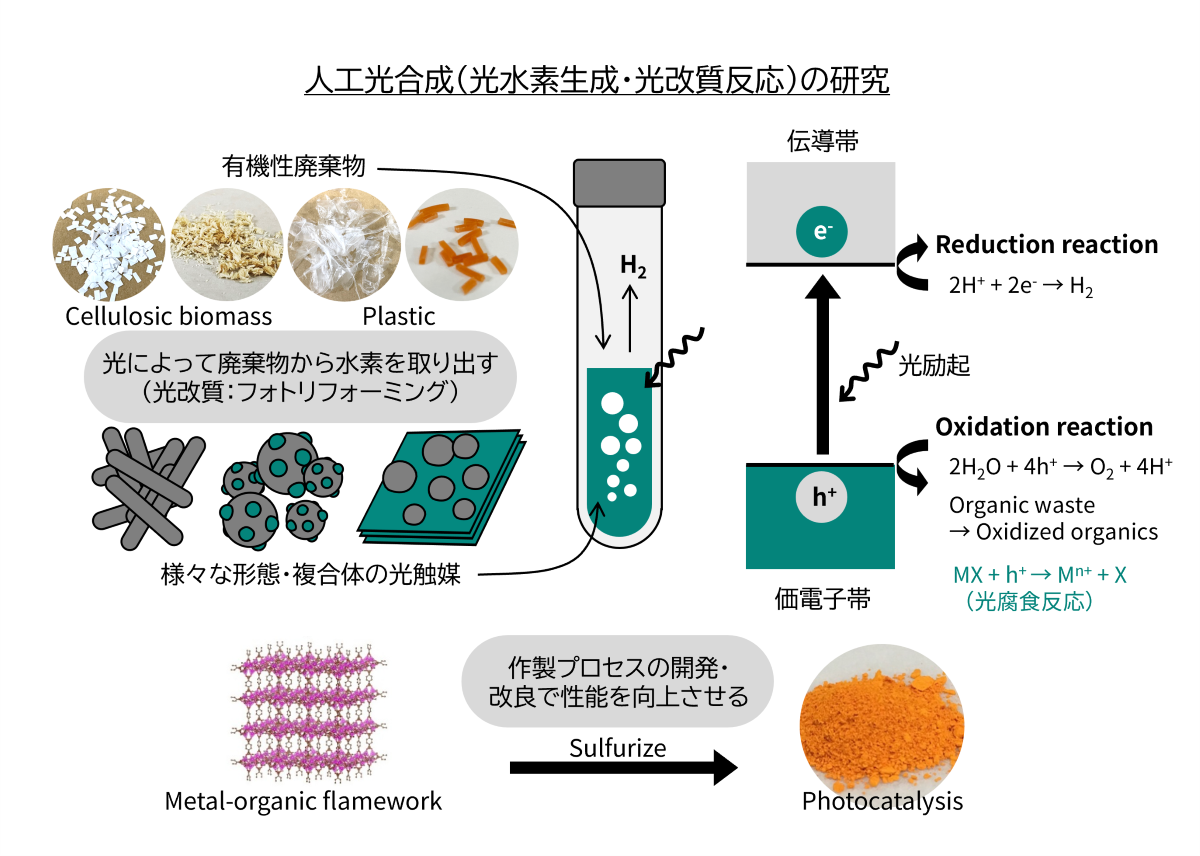

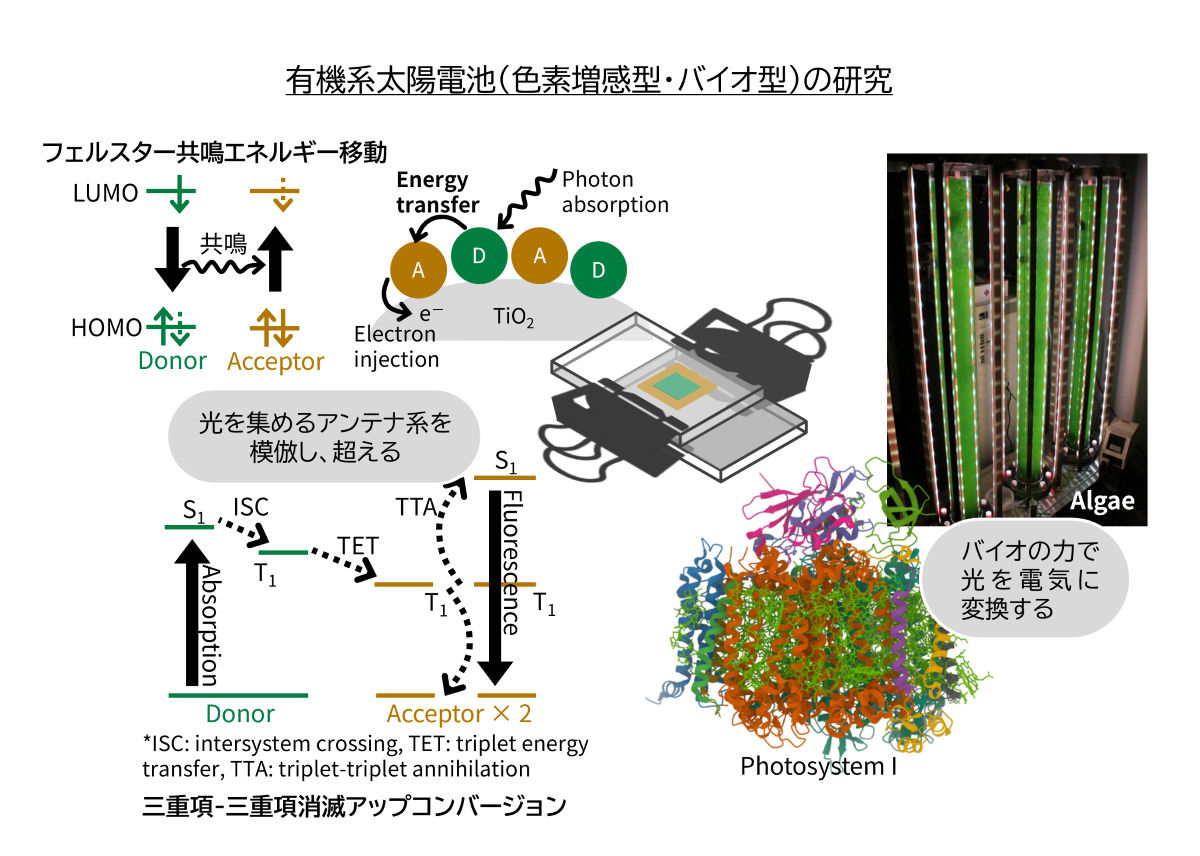

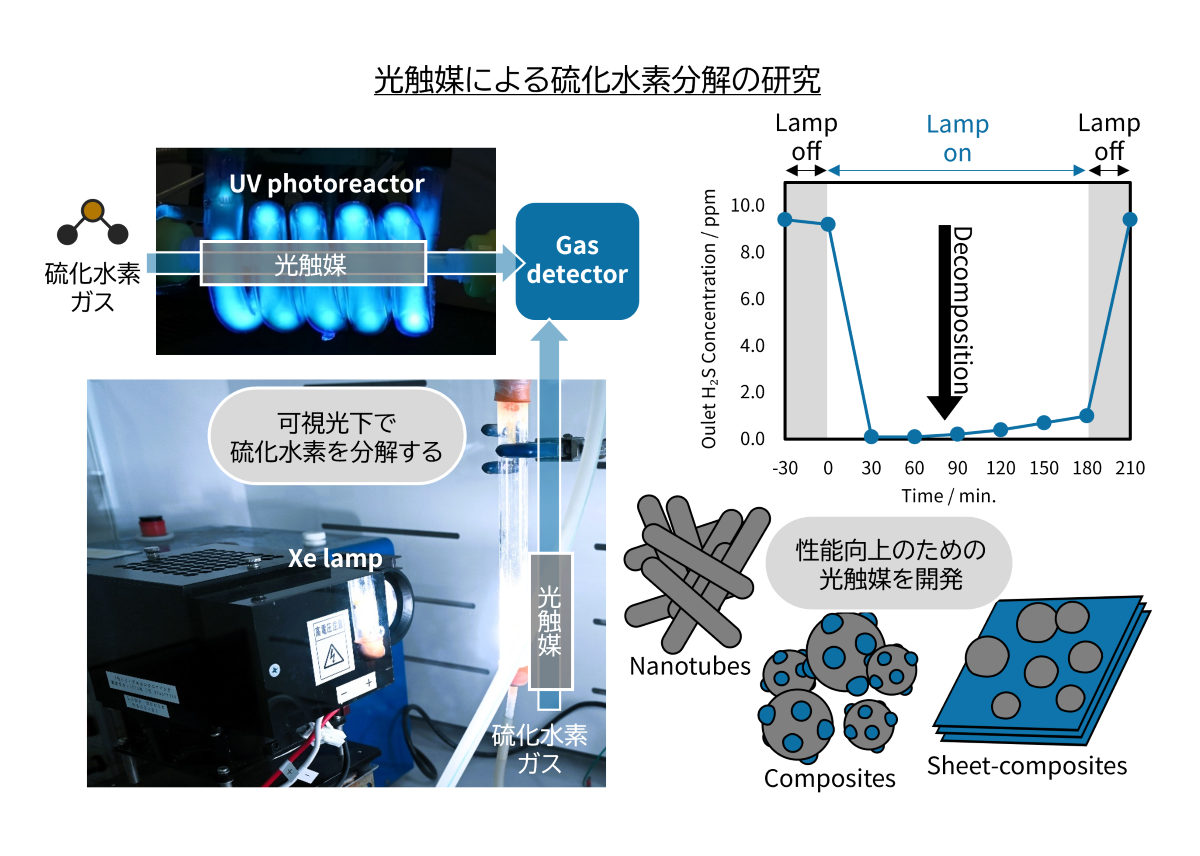

自然の光合成は光化学エネルギー変換を学ぶ上でよいお手本になります。 光合成とは植物が光によって水を分解して酸素を発生し、二酸化炭素をデンプンなどにする反応と知っている方も多いかと思いますが、 もう少し進んで解釈すると、光エネルギーによって水から還元力を取り出し、その還元力とエネルギーによって二酸化炭素を有機物として固定する反応となります。 クロロフィル色素などが光を吸収する光合成の初期課程においては、水から電子または水素を取り出す反応と考えることができ、 電子を取り出せば太陽電池に、水素を取り出せば水素エネルギー研究につながります。

再生可能エネルギー分野においても、化学の力で解決できそうなことがたくさんあります。 エネルギー変換機能物質を用いたエネルギーの有用活用だけでなく、化学の視点で人類が直面しているエネルギー・環境問題の解決に活用することを目指します。