研究室紹介

東京理科大学薬学部薬学科

医薬品等品質・GMP講座 教授

櫻井 信豪

ご挨拶

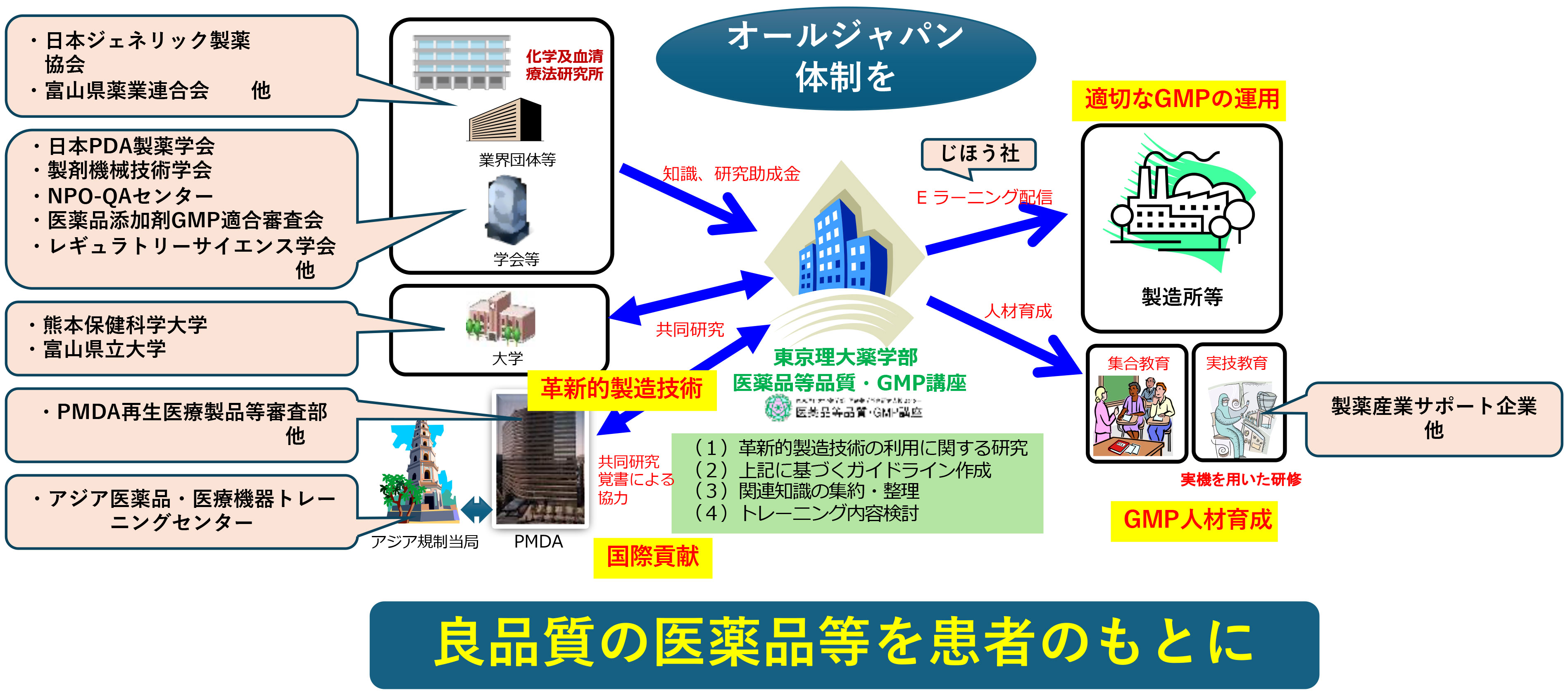

2020年7月に本学に開設した社会連携講座「医薬品等品質・GMP講座」の教授として同月着任しました。当研究室の責任者は元PMDA審議役、前医療薬学教育研究支援センター長である鹿野真弓教授、および連携先である一般財団法人化学及血清療法研究所(化血研)の木下統晴理事長です。鹿野教授は薬学における医薬品の品質やGMPに関する教育が極めて少ない点に問題意識を持っておられました。一方、化血研は、基礎的分野も含めバイオロジクス研究への助成、有為な人材への奨学金の給付、顕彰など公益的事業を進める財団であり、アカデミアでのGMP教育の必要性を強く認識していました。こうした問題意識から連携が実を結び、2020年7月に当研究室が設置され、現在、私がその責を担っています。その後、日本ジェネリック製薬協会、富山県薬業連合会や企業数社からも研究助成を頂き、当研究室を運営しています。

2004年、薬事法改正で医薬品製造の全面委託が可能となり、一つの企業の中の製造販売業と製造業を切り離す分社化が進み、GMP人材を必要とする会社(製造販売業)とGMP人材を育成する会社(製造業)が別の会社になり始めました。15年以上が経過し、製造販売業者ではGMP人材の育成がおぼつかない中でGMP人材の高齢化・退職が進みGMP人材不足の傾向が顕著になってきました。

2019年、ジェネリック医薬品企業のGMP違反や不正問題が起こり、医薬品の供給不安にまで広がりました。複数の要素がからみあった案件でしたが、原因の1つにGMP人材の育成の不足があげられました。

2020年、WHOは新型コロナウイルスのパンデミックを宣言しました。日本も罹患者が急増しましたが新型コロナワクチンの国内開発・製造は遅れをとり海外からの輸入に頼りました。施設面と人材面の両面の不足が原因であり、今後の新興・再興感染症発生時に対処するため、ワクチン等の国内製造への動きが複数の国家プロジェクトとして進められています。

GMP人材育成はまさにこれらの課題解決に直結するものです。日本の医薬品産業を支える製薬企業でのGMP人材の育成が今まさに望まれている状況と言えます。当研究室ではGMP人材の育成を目的としたGMP教育訓練コースの構築と運用を行っています。

GMP教育訓練コースは製造所のGMPの要となる医薬品製造管理者や品質保証部門(QA)、製造販売業者のGQP部門に従事する方が、2年程度でGMPの精通者となるようにプログラムを組んでいます。このプログラムは、EUの合理的な仕組みであるQualified Person(QP)制度で活用されているQP育成コースを参考に、日本の規制要件や特有事項を踏まえて検討したもので、PIC/SのAuthorized Person(AP)制度(EUのQP制度と同じ)と方向性を同じくするサポーティブなものと考えています。日本の医薬品製造管理者には薬剤師資格が必要ですが薬学教育にGMPが欧米のようにしっかり組み込まれておらず、不足を補うことが必要です。

GMP教育訓練コースは補完的に機能するシステムで本学の特徴的な教育になるものと考えており、すでにGMP対応エンジニアリング講座とGMP対応マネジメント講座は多くの後援・協賛を得るに至っています(Table. 1)。

2025.4.1 現在

- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)

- レギュラトリーサイエンス学会

- 経済産業省

- 厚生労働省

- ISPE日本本部

- 安定性試験研究会

- 医薬品・食品品質保証支援センター

- 大阪大学大学院工学科(細胞製造コトづくり拠点)

- 製剤機械技術学会

- 日本遺伝子細胞治療学会

- 日本医薬品原薬工業会

- 日本再生医療学会

- 日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会

- 日本製薬団体連合会

- 日本PDA製薬学会

- 熊本保健科学大学

- 富山県立大学

GMP教育訓練コース設置の経緯

-

2021年10月~

E-ラーニング導入・基礎講座配信開始

-

2022年4月~

E-ラーニング実践講座配信

-

2022年10月~

E-ラーニング専門分野別講座逐次配信

-

2022年10月~2023年9月

第1期 GMP対応エンジニアリング講座〈ハイフレックス方式〉

-

2023年4月~2024年3月

第1期 GMP対応マネジメント講座+グループワ―ク〈ハイフレックス方式〉

-

2023年10月~2024年3月

第2期 GMP対応エンジニアリング講座〈ハイフレックス方式〉

-

2024年3月~

実技講座〈主に座学・実地演習・ワークショップ〉逐次開催

-

2024年4月~

第2期 GMP対応エンジニアリング講座〈オンデマンド配信〉

第2期 GMP対応マネジメント講座〈オンデマンド配信〉 -

2024年5月~

グループワーク〈対面集合講座〉

上記教育訓練コースの設定のほか、当研究室では公的研究費にて、医薬品、再生医療等製品、医療機器の製造管理、品質管理のガイドラインの国際整合化に関する研究(「GMP、QMS及びGCTPのガイドラインの国際整合化に関する研究」研究代表者:櫻井信豪)を実施している他、再生医療等製品(細胞加工製品)の品質管理手法に関する研究(「ヒト細胞加工製品の製造に向けたQbDに基づく管理戦略の構築と新たな核となるエコシステムの形成」研究代表者:紀ノ岡正博教授(大阪大学))や新しいモダリティ(mRNAワクチンなど)の人材育成の教材作成に関する研究(「新規なバイオ製造法を伴うワクチン等の高度な生産技術に関わる人材育成に資する教育プログラムの作成」研究代表者:豊島聰先生(BCRET代表理事)も行っています。

科学や技術の進歩が著しいなかで、新しいモダリティを含む医薬品や再生医療等製品の品質確保をどう進めるか、グローバルな基準やガイドラインの研究を通じ、規制の調和(レギュラトリーサイエンス)を図ること、そして、そこから得られた最新の知識を人材育成に繋げることを研究室の課題としています。それが最終的に患者さんの安心・安全に帰結すればこの上ない喜びです。

活動概要

現場レベルのGMP教育

-

E-ラーニング

製造所の各階層の職員に対してGMPを説明するために、出版社と協働でわかりやすい教育マテリアルを開発し、順次配信しています。教育マテリアルは、GMP共通領域とGMP分野別領域に分かれています。GMP共通領域は導入講座、基礎講座及び実践講座に分かれ、初心者から熟練者までの各階層の方々が、規制面及び技術面の多面的観点から教育を受けられるように作成されています。GMP分野別領域は剤形や業態に応じた専門的な知識を深く詳細に説明することを目的としています。

革新的生産技術への貢献

-

QbDに基づく再生医療等製品製造の基盤開発事業

日本医療研究開発機構(AMED)の研究活動として、「ヒト細胞加工製品の製造に向けたQbDに基づく管理戦略の構築と新たな核となるコアエコシステムの形成」をテーマにしています。大阪大学大学院工学研究科生物工学専攻教授の紀ノ岡正博氏をヘッドクオーターとしたワーキンググループ(WG)群のうち、当研究室は規制・制度WGとして、再⽣医療等製品のQbDアプローチについて、規制上の取り扱い方法の研究と海外規制状況の調査を行っています。

-

新規なバイオ製造法を伴うワクチン等の高度な生産技術に関わる人材育成に資する教育プログラムの作成

AMEDの研究活動として、最近の新型コロナウイルスワクチンにみられるようなmRNAやウイルスベクターを用いた新しいモダリティのワクチンの製造・開発に関わる方に向けて、一般財団法人バイオロジクス研究・トレーニングセンター(BCRET)豊島聰氏を研究開発代表者として教育マテリアルを開発しており、そのうち櫻井班は工業生産(規制要件・製造管理及び品質管理)のポイントを教材化しています。

厚生労働行政推進調査事業「GMP、QMS及びGCTPのガイドラインの国際整合化に関する研究」

-

GMP研究班活動

2021年に施行されたGMP省令の原案を作成しました。また、医薬品品質システムの実効的な運用、更には製造販売業者による効果的な製造所監査に資するための監査マニュアル案の検討を行っています。

-

QMS研究班活動

医療機器及び対外診断用医薬品のためのQMS省令改正案や逐条解説等を作成しました。

-

GCTP研究班活動

再生医療等製品の無菌製造法に関する指針及びそのQ&Aを作成しました。また、治験製品GCTP案・GCTP省令改正案の検討を行っています。

他機関との連携

GMP関連講座を有する熊本保健科学大学や山陽小野田市立山口東京理科大学、国立大学法人富山県立大学薬学部と連携し、共同研究活動等を行っています。また、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)とは共同研究覚書による研究協力体制を構築し、GMP省令/GCTP省令改正検討の他、革新的製造技術をテーマとした研究を行っています。一方、産業界とは、一般財団法人化学及血清療法研究所等からの研究助成金を、また日本製薬団体連合会をはじめとする業界団体等からは製造・品質関連業務等に関する知識の提供をいただき研究活動を進めています。

関連機関へのリンク集(五十音順)

-

一般財団法人化学及血清療法研究所

-

一般社団法人製剤機械技術学会

-

一般社団法人富山県薬業連合会

-

一般社団法人日本PDA製薬学会

-

医薬品添加剤GMP適合審査会

-

熊本保健科学大学 品質保証・精度管理学共同研究講座

-

特定非営利活動法人医薬品・食品品質保証支援センター(NPO-QAセンター)

-

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)

-

富山県立大学 寄附講座 バイオ医薬品人材育成講座

-

日本ジェネリック製薬協会

-

日本製薬団体連合会

![各講座のご案内は[受講申込み]ページから](./images/common/guidance_button_pages.svg)