磁化の測定は磁場中に置かれた試料を通過する磁束を、試料に巻いたピックアップコイルで検出することにより行う。丸棒状のFe及びNi試料(断面積S’,直径d[m]、長さl[m])の中央にピックアップコイル(断面積S、巻き数n)を巻き、ソレノイドコイルの中央にセットする。

ソレノイドコイルに電流を流し磁場H[A/m]を発生させ、試料を磁化M[A/m]させる。

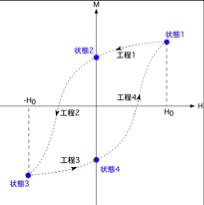

これを「状態①」とする。

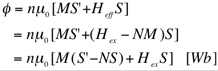

このときピックアップコイルを通過する磁束は

となる。(Heffは有効磁場)

スイッチをONからOFFにし外磁場を切る。これを「状態②」とする。

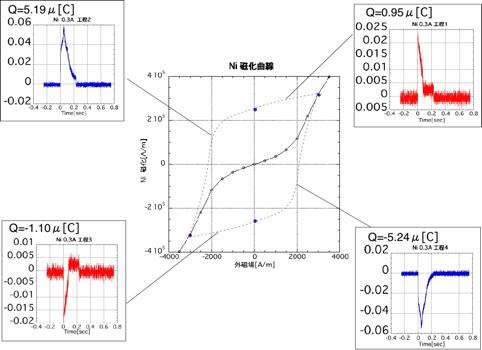

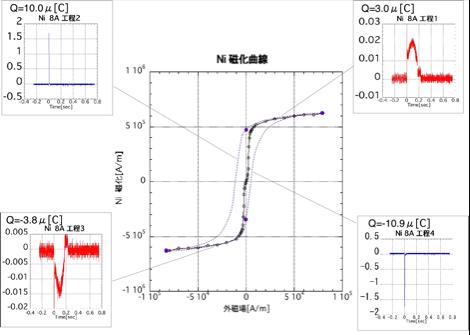

状態①→状態②(行程1)の際にQメーターが測定した電荷量をQ1[C]とする。

逆転スイッチを切り替えパワースイッチをOFFからONにすると、反対向きに磁場-Hが生じ磁性体も磁化する。これを「状態③」とする。

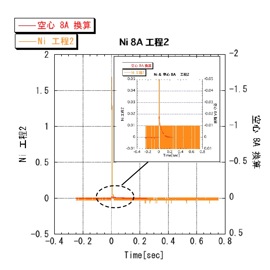

状態②→状態③(行程2)の際にQメーターが測定した電荷量をQ2[C]とすれば、この間の磁束の変化量は2φであるから、

となる。

スイッチをONからOFFにし、外磁場を切る。これを「状態④」とする。

状態③→状態④(行程3)の際にQメーターが測定した電荷量をQ3[C]とする。

逆転スイッチを切り替えパワースイッチをOFFからONにすると、再び状態①に戻る。

状態④→状態①(行程4)の際にQメーターが測定した電荷量をQ4[C]とする。

この間の磁束の変化量は2φであるから、

となる。

磁束の変化が2φの時に通過した電荷量の平均を

とし上式と連立させれば

となり、磁化が測定できる。

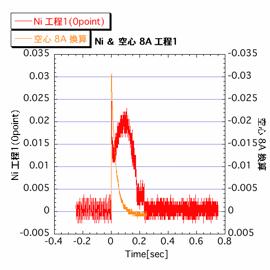

問題6(実験後).磁化測定の際の波形を見てみると、スイッチのON、OFF時で大きく異なる。この違いはどのようなことが原因なのか、「磁区駆動」をもとに考えよ。

強磁性体は特に強く磁化する磁性体であるが、磁場が0の時はすべての磁気モーメントが1方向にそろっているわけではない。強磁性体内部は磁区と呼ばれる領域に分かれており、ひとつの磁区のなかで磁気モーメントがそろっている。それぞれの磁区の持つ磁化の向きはランダムに異なるため、物質全体で見れば磁化は0である。(例として釘を考えてみよう。磁石を近づければ釘は磁石にくっつくが、釘同士だけではくっつかない。)

磁区の間には磁気モーメントの向きが少しずつ変わる磁壁と呼ばれる領域を形成している。このような磁区構造をとる理由は、磁壁を形成することで交換相互作用エネルギーを損しても、磁気エネルギーで得をすることになるためである。強磁性体に磁場をかけると磁場と同一方向の磁化を持つ磁区が拡大するように磁壁が移動し、ある程度強い磁場をかけると物質内がただひとつの磁区となるため、それ以上磁化が増えなくなる。このときを飽和磁化という。磁区を形成することによるエネルギーの利得は小さいので、容易に磁壁の移動が起こる。