試料(真空封入されている)、熱電対、サーチコイル部分は出来上がっている。

注意:サーチコイルはガラス製できわめて破損しやすいから絶対に無理な力を加えてはならない。

・磁化コイルに冷却水を流す。

・試料の中心が磁化コイルの中央になるようにセットして、サーチコイルをターミナルに接続し、熱電対を熱電対温度計の入力に接続する(向きに注意、赤→赤、青→黒)。

・測定の手順は<<<<テキストの"測定手順">>>?を参照しながら行う。??

・常温での飽和磁化を測定する。磁化コイルに電流を i=8 [A] 流し、行程1から行程4を2から3サイクル行い、Qメーターの読みから 2φ を求め平均を出す。 このとき、温度計の指示を読んでおく。測定が終れば磁化コイルの電流を切る。

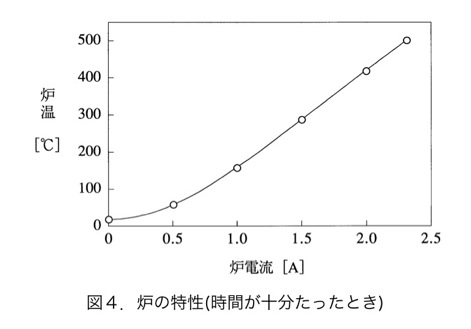

・温度を上げる。後出の炉電流-炉温度グラフ(図4)を参考に 50 ℃位に上げる。(このとき、少々過大な電流を流しておき、しばらくしたら適切な電流値に戻すと昇温が早い)熱電対温度計の指示値に変化がなくなったら、その温度の飽和磁化を前と同様にして測定する。

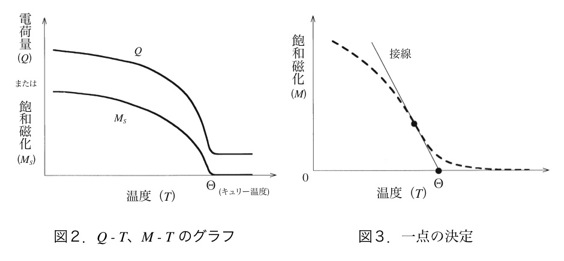

・20 〜 30 ℃毎に 450℃位まで Q を測定する。測定しながら Q - T グラフを書く。300 〜 380 ℃では 5 〜 10 ℃毎に測定する。(許容最高温度は 450 ℃)

・450 ℃まで測定したら炉電流を OFF にして試料を冷却する。

・50 ℃以下になったら試料を注意深く取り出し、冷却水を止める。全スイッチをOFF にし、コンセントを抜いておく。

データのまとめ その他

・Q

- T

曲線は M -

T

曲線に書きかえる。

・MS/MS0

-

T/Θ

曲線を書く。このとき T

= 0

K

から磁化曲線を描きたいが、この倍常温 T

= 300

Kでは

MS/MS0

=

0.96

という実験事実を用いる。Curie 点 Θ

は MS

-

T

曲線の -dM/dT

が極大になるところに引いた接線が T

軸を切る温度とする。

・MS

が0付近になったときに理想(図2)より実際の測定の曲線がなめらかになる理由について考察する。

・Weiss理論と比較する。

参考書;近角

聡信:「強磁性体の物理」(上) 裳華房,1978