・絶縁体(ベーク棒)に巻かれたピックアップコイルの外径をマイクロメーターで測定し、コイルの断面積Sを計算する。また、遊尺顕微鏡を用いて巻き数nを数える。

・空心ピックアップコイルをソレノイドコイルの中央にセットし、リード線をQメーターに接続する。

・ソレノイドコイルに冷却水を流す。

・定電圧電源、Qメーター、オシロスコープの電源コンセントを入れる。

・QメーターのスイッチをONにし、精度切り換えをHighにする。

・定電圧電源のツマミを左一杯(0)にしておいてからスイッチをONにする。

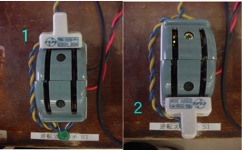

・逆転スイッチを①に切り替える。

・パワースイッチをON(ボタンが光る)にし電流を流し、デジタルテスターをピックアップコイルのリード線とQメーターに接続し回路の全抵抗R[Ω]を測定する。

※Qメーターにcoilと表示されたら→Appendix.B-1参照

・電圧ツマミを徐々に上げソレノイドコイルに1[A]流す。

・ パワースイッチをOFFにし、Qメーターに表示された電荷量を記録する。(行程1とする)

・逆転スイッチを①→②に切り替える。パワースイッチをONにし、Qメーターに表示された電荷量を記録する。(行程2とする)

※逆転スイッチを切り替える際は、パワースイッチがOFFになっていることを確認すること。ON時に切り替えると火花が散り、精確な電荷量を測定できない。

以上の行程で磁束の変化は2φとなる。

・ パワースイッチをOFFにし、Qメーターに表示された電荷量を記録する。(行程3とする)

・ 逆転スイッチを②→①に切り替えパワースイッチをONにし、Qメーターに表示された電荷量を記録する。(行程4とする)

以上の行程で再び磁束の変化は2φとなり、ひとつ前の行程と合わせてこの作業を1サイク

サイクルと呼ぶことにする。2サイクル分(2φの磁束の変化を4回分)の測定を行い、2φの磁束の変化の間に通過した電荷量の絶対値の平均をだす。

・ ソレノイドコイルに流れる電流を2[A]、3[A]、・・・、8[A]にして、それぞれ2サイクルの測定を行い電荷量の平均をだす。

測定途中に電荷量の表示にovf(over flow)またはudf(under flow)と表示されたら、精度をLowに切り替える。

※精度切り換え後、行程1と行程2の電荷量の和と行程3と行程4の電荷量の和に違いが現れたことに気づいただろうか?

→Appendix.B-2参照

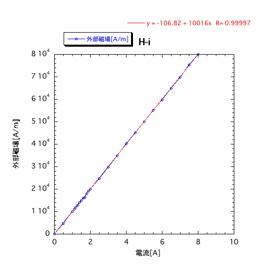

各電流i[A]に対応した電荷量の平均からソレノイドコイルに発生した磁場H[A/m]を求め、(測定原理(C-1 外磁場の計測)を参照)、H-iグラフを作り、コイル定数C[1/m]を求める。

コイル定数を求め、ソレノイドコイルに発生する磁場H[A/m]を求められるようになったら、その値が正しいかガウスメーター(実験準備室に申し出てアキシャルプローブ付きのポータブルバウスメータを借出して)確認しよう。ガウスメーターの単位はT(テスラー)であり、A/mとの換算は1[A/m]=1.26μ[T]である。

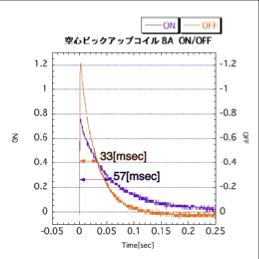

課題2(実験中). 磁場のON/OFF時ではピックアップコイルを貫く磁束の変化量は等しいはずであり、実際、下図にしめしたように積分値は実測誤差の範囲で等しいが、ピックアップコイルを流れる誘導電流の時定数が異なる(空心ピックアップコイルを用いた場合の電流の変化は、指数関数でよくfittingできる。)。

これをオシロスコープに表示させた波形を観察して確かめ、時定数が異なる理由をTAと議論せよ。(ON時にソレノイドコイルに蓄えられたエネルギーを、OFF時には積極的に捨てる必要がある:コンセントから電気製品のプラグを引き抜く際に火花が出るのは何故か?)