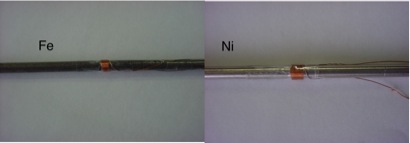

・ Fe、Niの平均直径d[m]、長さl[m]を測定する。

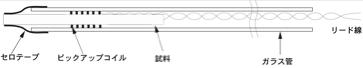

・ピックアップコイルの外径を測定する。

・試料をガラス管に入れセロテープで固定する。これをソレノイドコイルの中心に試料の中心が一致するように入れ、ピックアップコイルのリード線をQメーターに接続する。

・ 逆転スイッチを①に切り替える。

・パワースイッチをON(ボタンが光る)にし電流を流す。

・デジタルテスターで回路の全抵抗R[Ω]を測定する。

・ソレノイドコイルに微小な電流(0.05[A]程度、電流計のレンジ1[A]にする)を流す。

・スイッチをOFFにし、Qメーターに表示された電荷量を記録する。(行程1)

・逆転スイッチを①→②に切り替えパワースイッチをONにし、Qメーターに表示された電荷量を記録する。(行程2)

・パワースイッチをOFFにし、Qメーターに表示された電荷量を記録する。(行程3)

・逆転スイッチを②→①に切り替えパワースイッチをONにし、Qメーターに表示された電荷量を記録する。(行程4)(以上で1サイクル)

・もう1サイクル行い、計2サイクル分の測定を行う。

・電流を増加し、同様(2サイクル)の測定を行う。磁場の小さいところでは磁化は急激に変化するので、少しずつ(0.05[A]くらいの変化幅)増加していく。最大8[A]まで測定する。

※測定途中に電荷量の表示にovf(over flow) )またはunf(under flow)と表示されたら、精度をLowに切り替える。

※空心と同様に行程1+2、行程3+4は磁束の変化2φであり通過する電荷量は同じはずでああるが、精度切り換え後(High→Low)電荷量の和に違いがあることに気づいただろうか。

→Appendix.B-2参照

・以上の測定から、電流から磁場、電荷量から磁化へと計算し、(測定原理(C-2 磁化の測定)を参照)磁化曲線(M-H曲線)をつくる。

・さらに有効磁場Heffを求めM-Heff曲線をつくる。反磁場係数Nの値は表をもとに読み取る。→Appendix.A参照

・測定終了後、ソレノイドコイルが冷えたのを確認したら冷却水を止める。

・電源をOFFにし、コンセントを抜いておく。

課題3(実験中).Fe,Niの磁化曲線M(Heff)をグラフ化せよ。

課題4(実験中).飽和磁化Msの大きさを求め、既知の値と比較せよ。

課題5(実験後).1原子当りの磁気モーメントをボーア磁子単位で算出せよ。

ボーア磁子とは磁気モーメントの最小単位であり以下に値を示す。

Hint. Feは体心立方構造をとり格子定数は2.87×10-10[m],Niは面心立方構造であり、格子定数は3.52×10-10[m]である。