反磁場

外磁場Hexにより強磁性体を磁化させると、生じた磁化のためにその両端に磁荷(Magnetic Charge)が生じ、そのため外磁場Hexと逆向きの磁場が発生するが、これを反磁場(Demagnetizing field)と呼ぶ。

たとえば、図に示したように、球形の磁性体に一様な磁場Hexを加えると球内部には一様な磁化Mが生じるが、球の上下に生じた+M、ーMの磁荷(Magnetic Charge)により一様な反磁場が外磁場Hexと逆向きに、球内部に生じる。

反磁場Hdは磁化Mに比例し、

と表せる。Nは反磁場係数で、磁性体の形状だけに関係する定数である。→Appendix.A参照

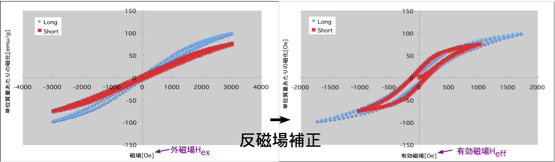

反磁場補正

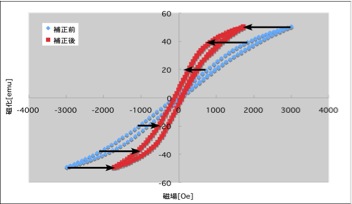

磁性体の磁化曲線を測定する場合、外部磁場Hexの関数として磁化を表すと、本当の磁化曲線よりも傾斜した磁化曲線が得られる。これは、反磁場のために磁性体内部に作用している磁場(有効磁場)が、外部磁場より、小さくなっているためである。有効磁場Heffは外部磁場Hexから反磁場を引いた

と表せる。磁化Mをこの有効磁場Heffの関数として表すことを「磁化曲線を反磁場補正する」といい、補正した後の磁化曲線はより立ち上がる。

同じ物質で形状の異なる(反磁場係数の異なる)試料の磁化曲線を外部磁場に対して描けばもちろん見かけ上異なるM(Hex)曲線が現れるが、反磁場補正を行い磁化曲線を描くと同じ曲線が得られる。形状により反磁場の効果は異なるが、物質本来の磁場への応答M(Heff)は普遍的であるからである。