活動報告

マネジメント講座

コミュニケーションスキルの向上に向けて

- 「QAに必要なコミュニケーションスキルの向上と役割期待」&【グループワーク】

講師:末田清子氏(青山学院大学国際政治経済学部国際コミュニケーション学科教授) - 「火中の栗拾い ーこの8年を振り返ってー」

講師:木下統晴氏(一般財団法人化学及血清療法研究所 理事長) - 「Evolution of the QP role - past, present and future」

講師:Prof. Frank Hallinan(Independent Consultant & Adjunct Professor, School of Pharmacy University College Cork, 元アイルランド当局 CEO) - 「医薬品の品質確保に向けたリスクコミュニケーションの強化」

講師:藤原康弘氏(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)理事長) - 「最近の医薬行政を巡る動向について(品質関連を中心に)」

講師:吉田易範氏(厚生労働省 大臣官房審議官(医薬担当)

第12回GMP対応マネジメント講座は「第1回QAフォーラム」として、「コミュニケーションスキルの向上」を題材に、5名の著名な先生方に講義を行なっていただきました。

会場の受講者は40名、Zoomでの受講者は298名、総勢338名の皆様にご参加頂きました。

末田清子先生の講演では、テーマに沿ったグループワークを実施して頂き、会場参加者(6グループ)による活発な議論が展開され、各グループ代表者による発表会も実施いたしました。

Prof. Frank Hallinan先生の講演に際しては、アイルランドからのLive中継(逐次通訳)による講義の後にQ&Aセッションを設け、会場受講者およびZoom受講者からの活発な質問に対し、Hallinan先生から丁寧な回答を頂きました。

木下統晴先生、藤原康弘先生、吉田易範先生からは受講者の皆様に向けた貴重なお話を伺うことが出来ました。

最後に、櫻井教授による「閉会の挨拶」「今後のGMP教育訓練に関する説明」が行われ、特別講座を終了いたしました。

-

熊本保健科学大学 蛭田教授による開会の挨拶

-

末田講師によるプレゼンテーション

-

Hallinan講師によるプレゼンテーション

-

アイルランドとLive中継の様子

-

木下講師によるプレゼンテーション

-

藤原講師によるプレゼンテーション

-

吉田講師によるプレゼンテーション

-

櫻井教授による閉会の挨拶

-

グループワークの様子:グループ1

-

グループ2

-

グループ3

-

グループ4

-

グループ5

-

グループ6

委託先管理/原料の供給管理について

- 「委託先管理について」講師:青木登氏(東京理科大学)

- 「原料の供給者管理について」講師:美濃屋雅宏氏(医薬品添加剤GMP適合審査会)

第11回GMP対応マネジメント講座は、講師2名をお招きして2演題の講演が行われました。

会場の受講者は25名、Zoomでの受講者は264名、総勢281名の申し込みを頂きました。

講演後に質疑応答の時間をもち、会場からは口頭にて、Zoom参加者からはQ&Aにて質問を受け、講師が口頭にて説明しました。

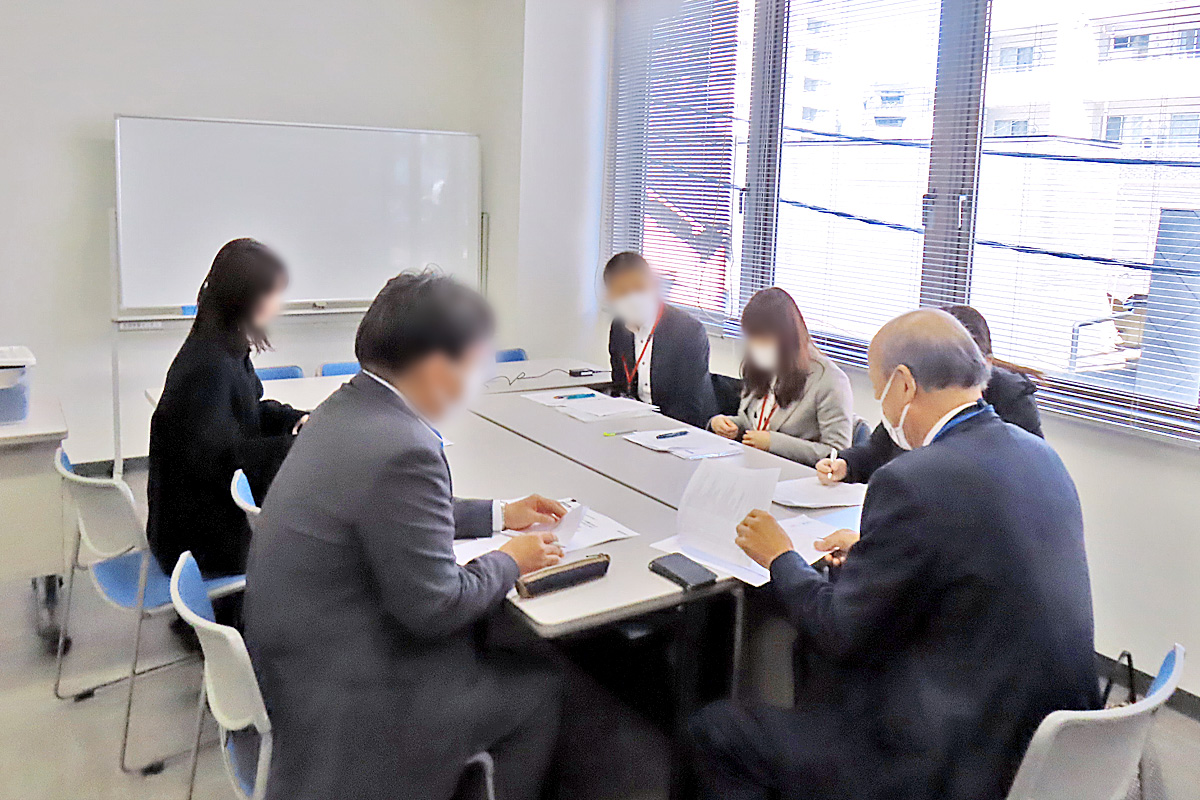

グループワーク(会場のみ)

- グループワーク 1:委託先との取決め案の作成(添加剤メーカと試験検査機関)

- ①(10分)個人ワーク:各自で取決めに必要な項目を検討する

- ②(30分)グループワーク:グループ全体で各項目に必要な内容を協議して取決め書の方針を完成させる(発表用)

- グループワーク 2:委託先の監査計画書の作成(添加剤メーカと試験検査機関)

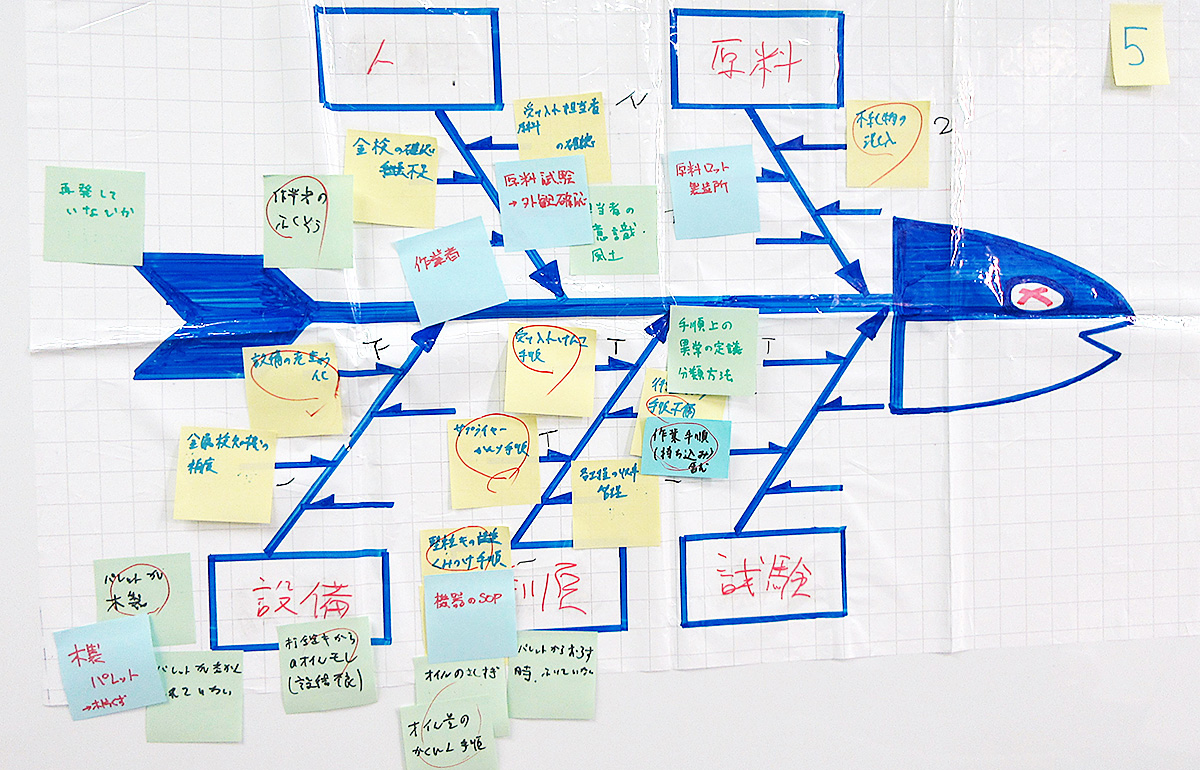

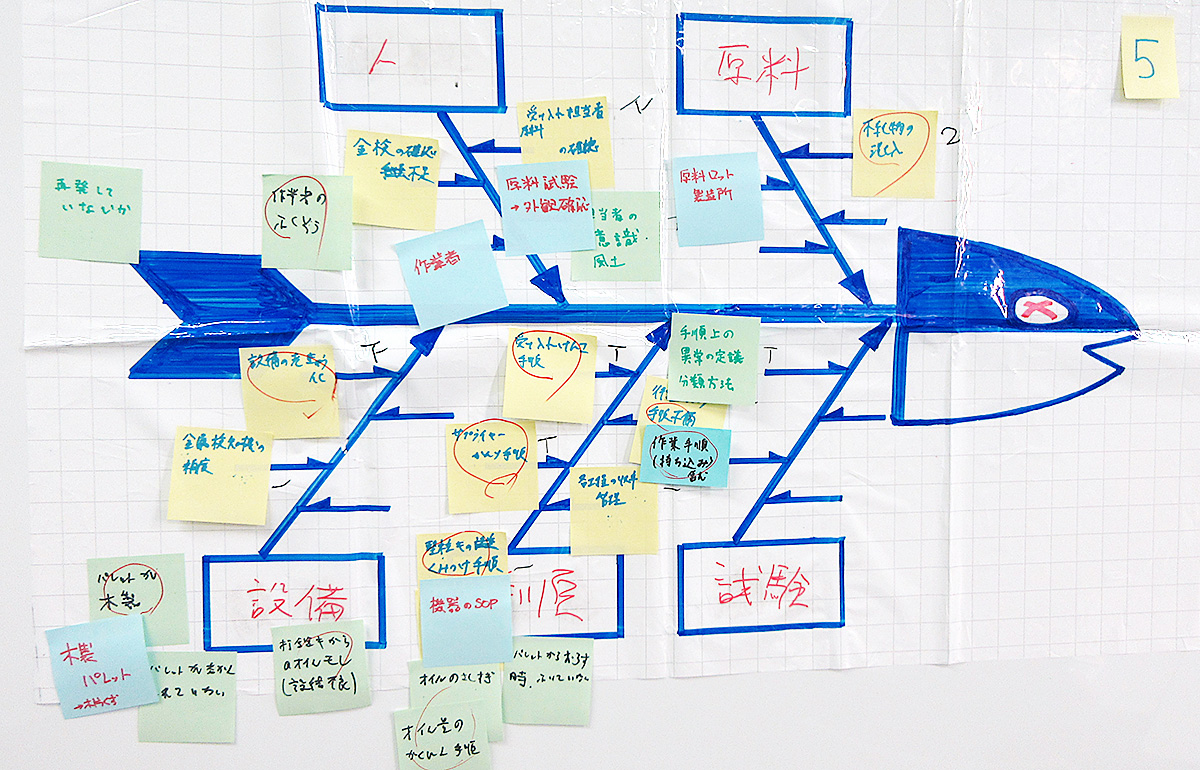

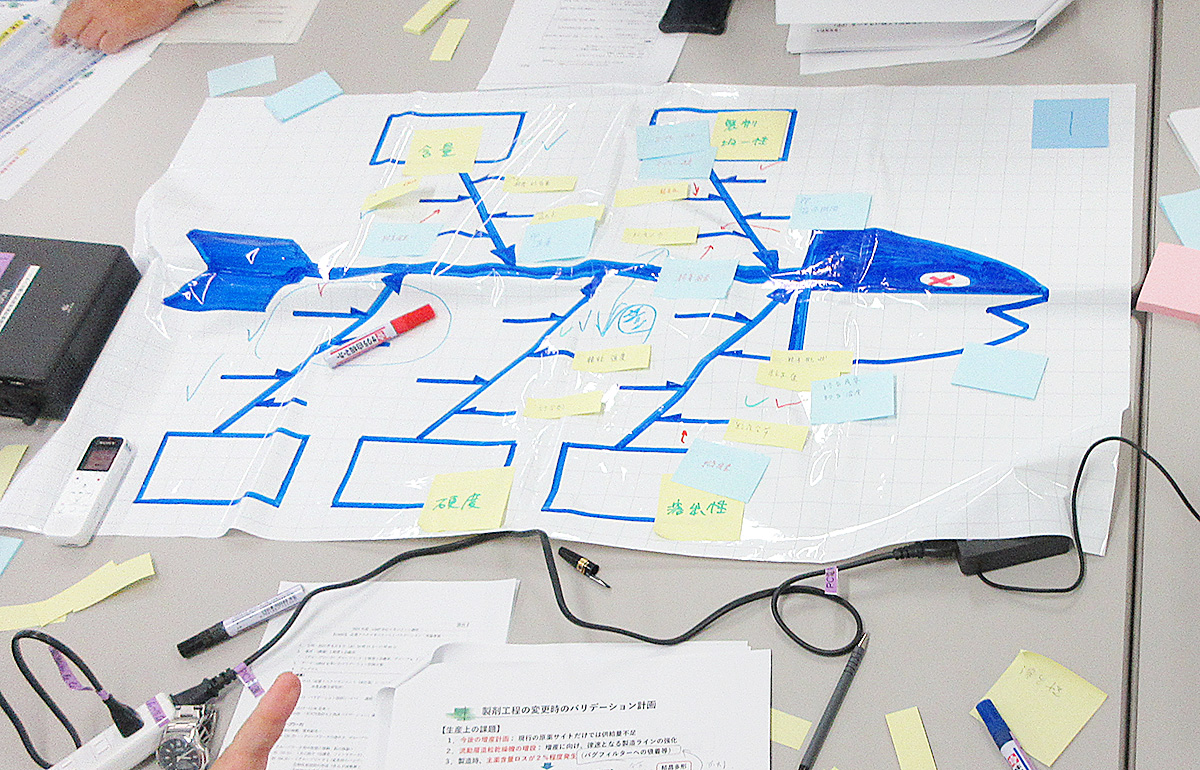

- ①課題について特性要因図を作成し、重要要因を特定する

- ②特定した要因についてリスクアセスメントシートを作成し、監査の方法(現場及び書面調査)と優先を決める

- ③②のシートに基づいて、2名で行う1日の監査スケジュールを完成させる

- グループワーク発表(8分×5グループ)

- 講師解説(グループワーク1&2)&意見交換(全員)

-

青木講師によるプレゼンテーション

-

美濃屋講師によるプレゼンテーション

-

グループワークの様子:グループ1

-

グループ2

-

グループ3

-

グループ4

-

グループ5

-

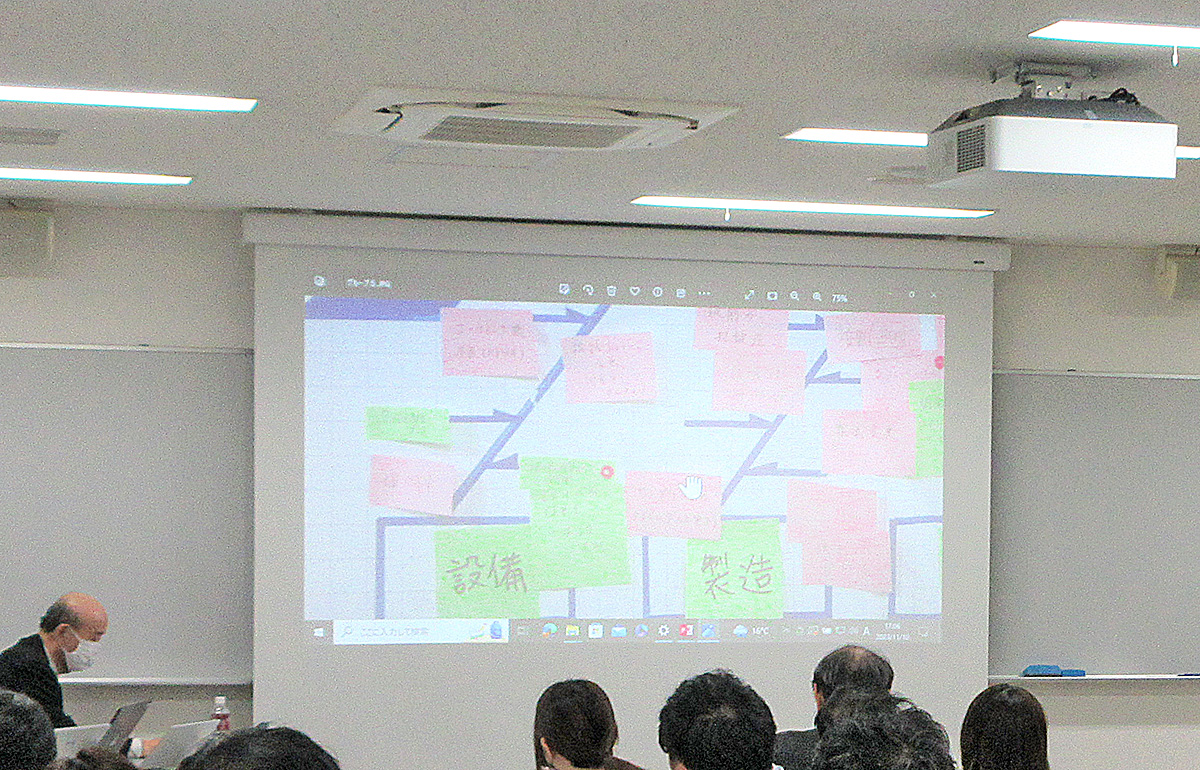

課題について特性要因図を作成

承認事項の確認方法・出荷判定

- 【講演の部】(2023年9月8日(金)10:30〜12:30 に実施済)

- 「QAの責務と日常の業務~欧州のQPの責務を参考に」講師:松村行栄氏(医薬品・食品品質保証支援センター)

- 「出荷判定の視点」講師:新井悟氏(東レ株式会社/ISPE日本本部)

2023年9月8日の第6回GMP対応マネジメント講座は、台風13号の影響により会場での受講はZoom受講に変更、グループワークは延期させて頂きました。

この度、延期となっていたグループワークを実施いたしました。

グループワーク

- 「最終製品の出荷判定に関する検討」(進行・管理:鳴瀬講師、他全員)

- グループワーク 1:異常イベントのあるロットの出荷判定の検討(ウォーミングアップ)

- ①個⼈ワーク⽤の作成

- ②グループワーク(リストの作成)〜個⼈ワークに基づきグループでリストのまとめ〜

- グループワーク 2:製造所からの出荷判定に必要な視点の抽出(グループワーク)

- ③出荷判定の視点のリスト作成

- グループワーク発表:Q2について(5分×5グループ)

- 講師解説(Q1&Q2)&意⾒交換(全員)

-

グループワークの説明(鳴瀬講師)

-

グループワークの説明を聞く受講生の皆さん

-

グループワークの様子

-

グループワーク後の解説(鈴木講師)

-

櫻井教授による、第12回GMP対応マネジメント講座特別編「第1回QAフォーラム」の紹介

-

櫻井教授による閉会挨拶

逸脱管理とCAPAについて

- 「逸脱管理について」講師:中島なつき氏(小野薬品工業株式会社/日本PDA製薬学会関西勉強会)

- 「CAPA(是正措置・予防措置)マネジメント」講師:相馬淳也氏(グラクソ・スミスクライン株式会社/ISPE日本本部)

第10回GMP対応マネジメント講座は、講師2名をお招きして2演題の講演が行われました。

会場の受講者は29名、Zoomでの受講者は264名、総勢293名の申し込みを頂きました。

講演後に質疑応答の時間をもち、会場からは口頭にて、Zoom参加者からはQ&Aにて質問を受け、講師が口頭にて説明しました。

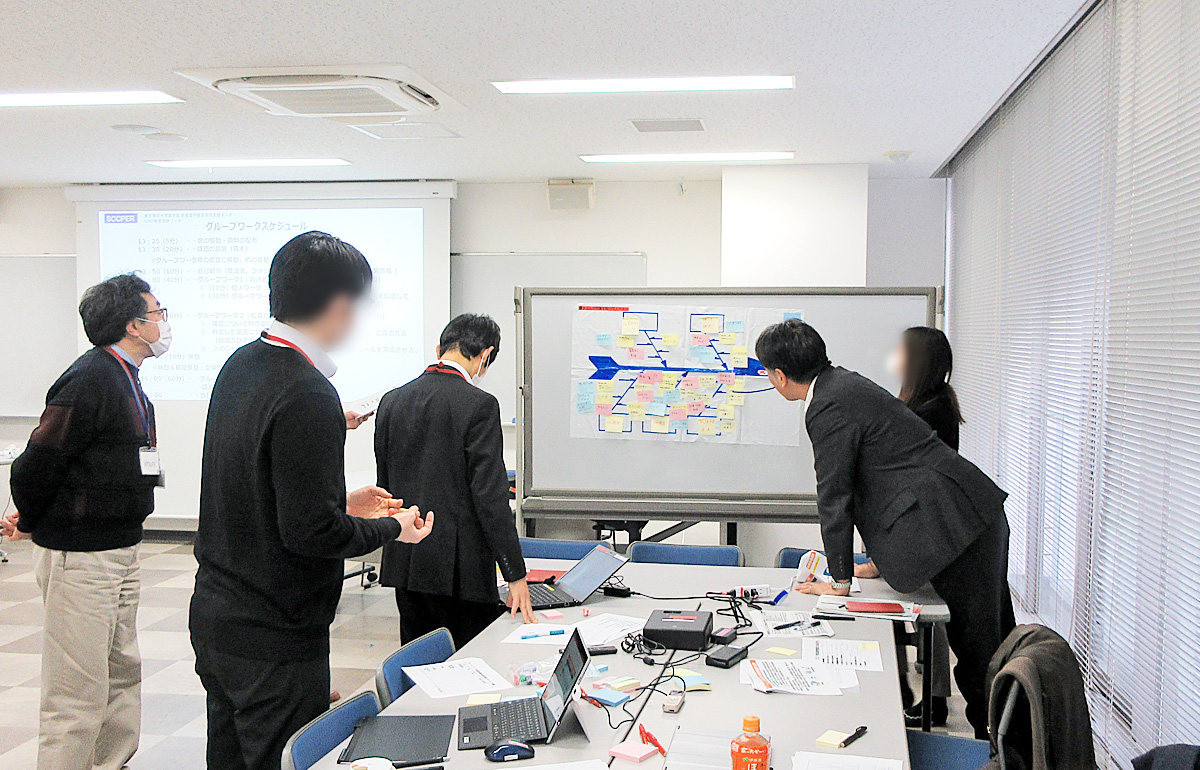

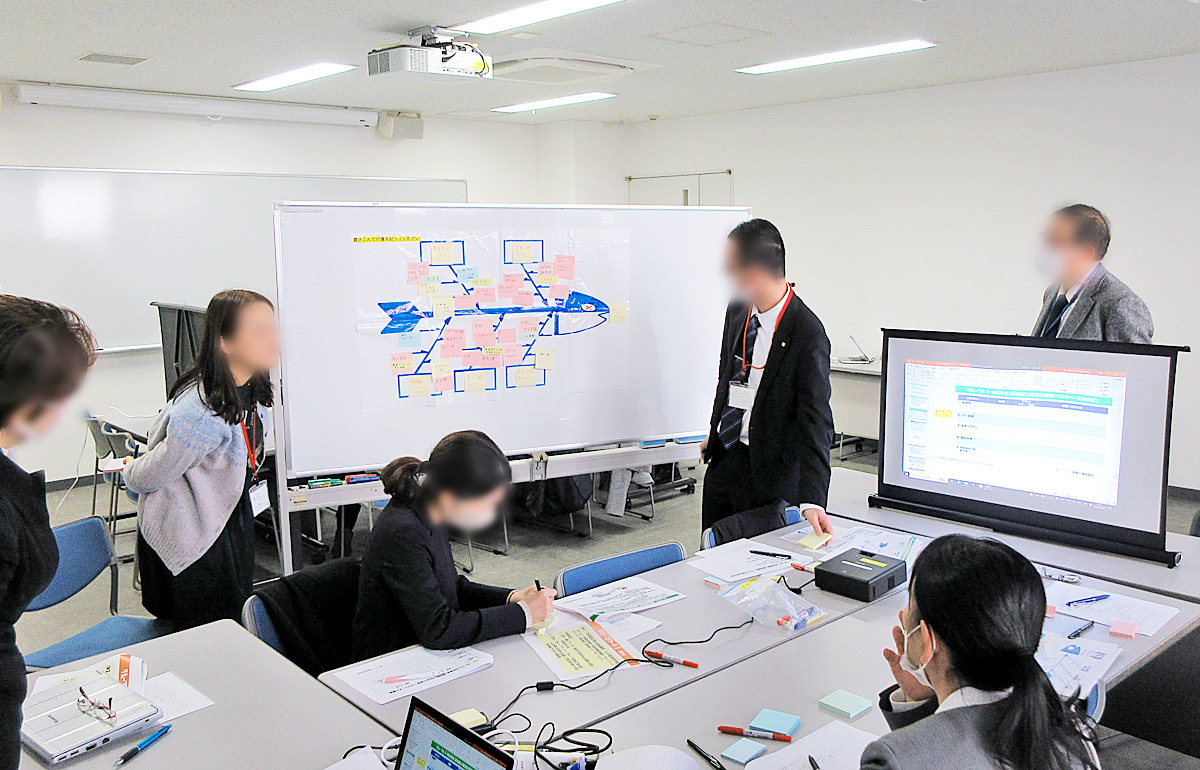

グループワーク(会場のみ)

- グループワーク 1:逸脱事例の作成と共有化

- ①個人ワーク:各自で逸脱事例を作成する

- ②グループワーク:作成した逸脱事例を簡単に説明後、1〜2題を選択して協議し、CAPAを完成する(発表用)

- グループワーク 2:逸脱事例のCAPA計画立案(QRMによる優先付け)の作成

- ①課題について特性要因図を作成し、重要要因を特定する

- ②特定した要因についてQRMによる優先付けしたCAPA計画を立案する

- ③各CAPAについての評価法を検討する

- グループワーク発表(8分×5グループ)

- 講師解説(グループワーク1&2)&意見交換(全員)

-

中島講師によるプレゼンテーション

-

相馬講師によるプレゼンテーション

-

グループワークの様子:議論が白熱し、思わず立ち上がる受講生の皆さん

-

課題について特性要因図を作成

医薬品品質システムの理解と品質文化醸成の評価指標について

- 「医薬品品質システムについて」講師:高屋敷均氏(東京理科大学)

- 「品質文化とその醸成度評価」講師:毛利慎一郎氏(東京理科大学)

第9回GMP対応マネジメント講座は、講師2名をお招きして2演題の講演が行われました。

会場の受講者は28名、Zoomでの受講者は243名、総勢271名の申し込みを頂きました。

講演後に質疑応答の時間をもち、会場からは口頭にて、Zoom参加者からはチャットにて質問を受け、講師が口頭にて説明しました。

グループワーク(会場のみ)

- グループワーク 1:品質文化醸成度アンケートの作成(進行・管理:毛利講師)

- ①個人ワーク:アンケート事例の読み込み

- ②グループワーク:アンケートの作成

- グループワーク 2:品質文化の醸成活動計画の策定(進行・管理:毛利講師)

- ①個人ワーク:課題への対応策の考察

- ②グループワーク:個人ワークに基づき醸成活動計画の策定

- グループワーク発表 アンケートと醸成活動計画について(5分×5グループ)

- 講師解説(グループワーク 1&2)&意見交換(全員)

会場出席者は5グループに分かれ、PPTシートを用いて議論を行い、各グループから考察結果を発表しました。

-

高屋敷講師によるプレゼンテーション

-

毛利講師によるプレゼンテーション

-

グループワークの様子(画像を加工しています)

-

グループワーク発表後の解説(毛利講師)

試験室管理/OOS、OOT、安定性モニタリング

- 「GMP対応 QC試験検査室管理」講師:小林弘武氏(安定性試験研究会)

- 「OOS、OOT、安定性モニタリングを例に」講師:青木登氏(東京理科大学)

第8回GMP対応マネジメント講座は、講師2名をお招きして2演題の講演が行われました。

会場の受講者は28名、Zoomでの受講者は248名、総勢276名の申し込みを頂きました。

講演後に質疑応答の時間をもち、会場からは口頭にて、Zoom参加者からはチャットにて質問を受け、講師が口頭にて説明しました。

※ネットワークの不具合により講演を一時中断いたしました。受講者の皆様におかれましては、ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。

グループワーク(会場のみ)

- グループワーク 1:安定性モニタリングのOOSの初期調査(進行・管理:青木講師)

- グループワーク 2:安定性モニタリングのOOSの拡大調査(進行・管理:青木講師)

- 〔ケース1(定量) 1〜3グループ〕

- 〔ケース2(溶出) 4及び5グループ〕

- グループワーク発表:特性要因図と対応策について(5分×5グループ)

- 講師解説(グループワーク 1&2)&意見交換(全員)

会場出席者は5グループに分かれ、フィッシュボーンやPPTシートを用いて議論を行い、各グループから考察結果を発表しました。最後に櫻井教授が閉会挨拶を行い講座を終了しました。

-

小林講師によるプレゼンテーション

-

青木講師によるプレゼンテーション

-

グループワークの説明(青木講師)

-

グループワーク発表の様子

-

小林講師による解説

-

櫻井教授による閉会挨拶

技術移転・開発情報・知識の入手の重要性

- 「医薬品開発及び技術移転」講師:檜山行雄氏(国立医薬品食品衛生研究所) on Zoom

- 「知識管理」講師:寶田哲仁氏(株式会社ファーマプランニング) on Zoom

第7回GMP対応マネジメント講座は、講師2名をお招きして2演題の講演が行われました。

会場の受講者は28名、Zoomでの受講者は224名、総勢252名の申し込みを頂きました。

講演後に質疑応答の時間をもち、会場からは口頭にて、Zoom参加者からはチャットにて質問を受け、講師が口頭にて説明しました。

グループワーク(会場のみ)

- グループワーク 1「技術移転の失敗事例の考察」(進行・管理:鈴木講師)

- ①個人ワーク(リスクアセスメントシートの作成)

- ②個人ワークに基づきグループでまとめ(PPTシートの作成)

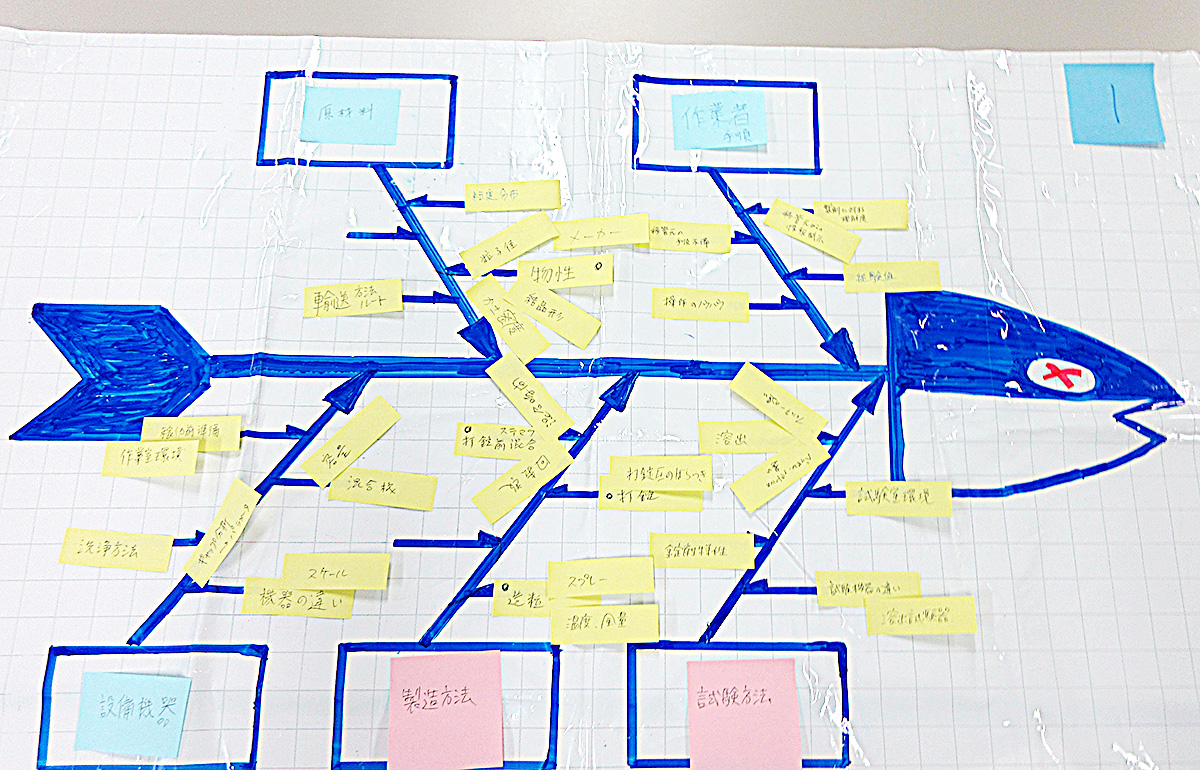

- グループワーク 2「技術移転の不備の要因把握と対応の作成」(進行・管理:青木講師)

- ①特性要因図:技術移転の不備に関する特性要因図の作成

- ②対応策 :適切に技術移転を行うために入手する情報

- グループワーク発表:特性要因図と対応策について(5分×5グループ)

- 講師解説(グループワーク 1&2)&意見交換(全員)

会場出席者は5グループに分かれ、フィッシュボーンやPPTシートを用いて議論を行い、各グループから考察結果を発表しました。ファシリテーター講師陣5名より、各グループの討論内容の解説及び講評が行われました。最後に櫻井教授が閉会挨拶を行い講座を終了しました。

-

檜山講師によるプレゼンテーション(On Zoom)

-

寳田講師によるプレゼンテーション(On Zoom)

-

グループワーク1の説明(鈴木講師)

-

特定要因図(フィッシュボーン)作成の様子

-

グループワーク2の説明(青木講師)

-

グループワーク発表の様子

ファシリテータ講師陣:各グループの討論内容の解説及び意見交換

-

グループ1:蛭田教授

-

グループ2:青木講師

-

グループ3:鳴瀬教授

-

グループ4:高屋敷氏

-

グループ5:毛利氏

-

櫻井教授による閉会挨拶

承認事項の確認方法・出荷判定

- 「QAの責務と日常の業務~欧州のQPの責務を参考に」講師:松村行栄氏(医薬品・食品品質保証支援センター)

- 「出荷判定の視点」講師:新井悟氏(東レ株式会社/ISPE日本本部)

- [質疑応答]

第6回GMP対応マネジメント講座は、講師2名をお招きして2演題の講演が行われました。

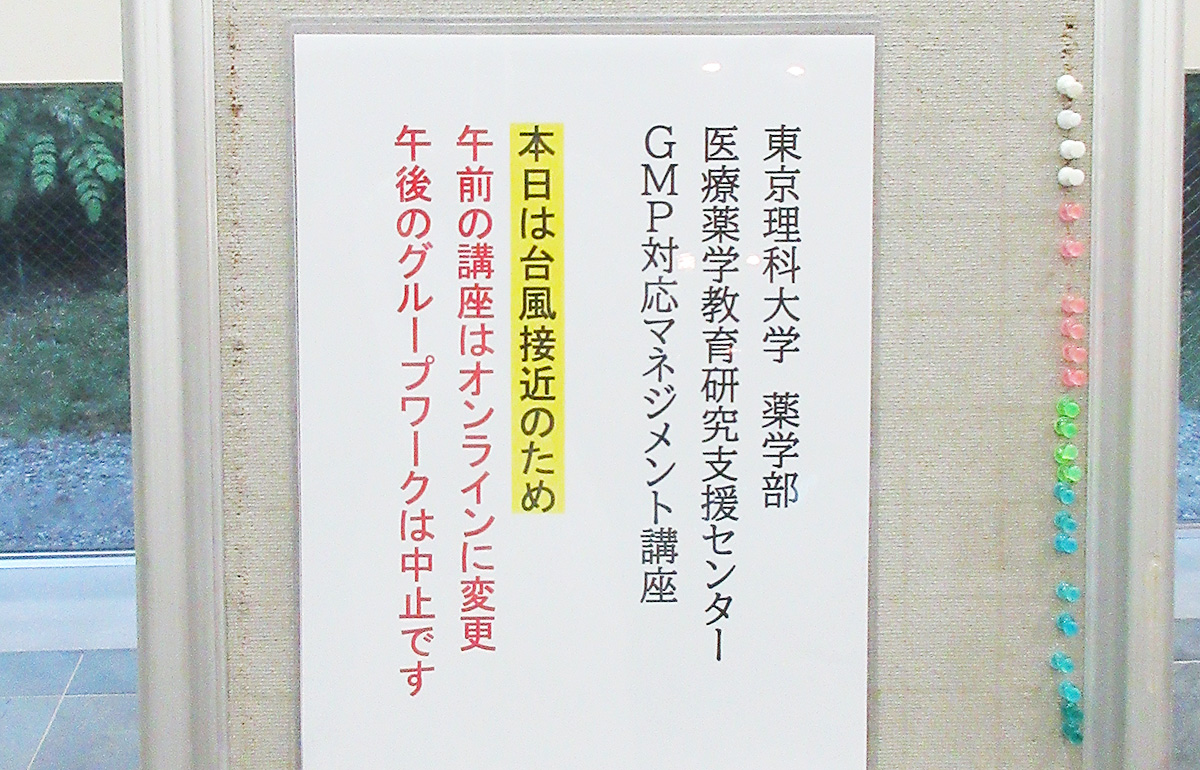

台風13号の影響により会場での受講はZoom受講に変更させて頂きました(Zoomでの受講者:268名)。

各講演終了後、Zoomチャットでの質疑応答を実施し、多数の質問に対し活発な議論が繰り広げられました。

グループワーク(台風13号の影響により延期)

- 最終製品の出荷判定に関する検討(進行・管理:鳴瀬、講師全員共同)

予定されていたグループワークは延期されました。(日程は追ってご連絡いたします。)

-

松村講師によるプレゼンテーション(On Zoom)

-

新井講師によるプレゼンテーション(On Zoom)

-

台風接近のため講座変更のご案内

品質リスクマネジメントとバリデーション

- 「品質リスクマネジメント(改訂版)について」講師:坂本知昭氏(国立医薬品食品衛生研究所)

- 「バリデーション指針について」講師:蛭田修教授(熊本保健科学大学)

- 「交叉汚染防止と洗浄バリデーション」講師:同上

第5回GMP対応マネジメント講座は、講師2名をお招きして3演題の講演が行われました。

会場の受講者は29名、Zoomでの受講者は273名、総勢302名の申し込みを頂きました。

講演後に質疑応答の時間をもち、会場からは口頭にて、Zoom参加者からはチャットにて質問を受け、講師が口頭にて説明しました。

グループワーク(会場のみ)

- グループワーク 1「変更時のバリデーション計画の作成」(進行・管理:青木講師)

- ①特性要因図の作成(各Gが流動層と打錠機に分かれてCQAを検討)[フィッシュボーン]

- ②検証する項目と評価表の作成(各Gが流動層と打錠機に分けて検討)[PPT]

- グループワーク 2「流動層造粒乾燥機の洗浄バリデーション計画の検討」(進行・管理:高屋敷講師)[PPT]

会場出席者は5グループに分かれ、フィッシュボーンやPPTシートを用いて議論を行い、各グループから考察結果を発表しました。最後に櫻井教授が閉会挨拶を行い講座を終了しました。

-

坂本講師によるプレゼンテーション

-

蛭田講師によるプレゼンテーション

-

グループワーク1の説明(青木講師)

-

①特性要因図(フィッシュボーン)作成の様子

-

グループワーク2の説明(高屋敷講師)

-

櫻井教授による閉会挨拶

製品品質照査とデータ処理(統計)編

- 「医薬品品質システムと製品品質照査」講師:蛭田修教授(熊本保健科学大学)

- 「製品品質の照査報告書記載例(厚労科研)の解説」講師:山口隆弘氏(日本製薬団体連合会)

- 「統計的な手法を用いた製品品質照査におけるデータ処理や解析」講師:高平正行氏(医薬品・食品品質保証支援センター)

- [質疑応答]

第4回GMP対応マネジメント講座は、講師3名をお招きして3演題の講演が行われました。

会場の受講者は31名、Zoomでの受講者は254名、総勢285名の申し込みを頂きました。

講演後に質疑応答の時間をもち、会場からは口頭にて、Zoom参加者からはチャットにて質問を受け、講師が口頭にて説明しました。

グループワーク(会場のみ)

- 製品品質照査結果の評価検討(進行・管理:蛭田教授)[PPT]

講演終了後、会場出席者は5グループに分かれ、パワーポイントを用いて製品品質照査結果の評価検討を行い、各グループから考察結果を報告しました。最後に蛭田教授が閉会挨拶を行い講座を終了しました。

-

蛭田教授によるプレゼンテーション

-

山口講師によるプレゼンテーション

-

高平講師によるプレゼンテーション

変更マネジメントと変更管理について

- 「変更マネジメントについて」講師:高屋敷均氏(東京理科大学)

- 「変更管理について」講師:青木登氏(東京理科大学)

- [質疑応答]

第3回GMP対応マネジメント講座は、講師2名をお招きして2演題の講演が行われました。

会場の受講者は30名、Zoomでの受講者は303名、総勢333名の申し込みを頂きました。

講演後に質疑応答の時間をもち、会場からは口頭にて、Zoom参加者からはチャットにて質問を受け、講師が口頭にて説明しました。

グループワーク(会場のみ)

- リスクアセスメントシートを用いた変更管理(案)の進め方 (進行・管理:青木)[フィッシュボーン]

講演終了後、会場出席者は5グループに分かれ、リスクアセスメントシートを用いて熱心な議論が行われファシリテーターが議論に聞き入ってしまうグループもありました。その後、各グループから考察結果を報告しました。最後に櫻井教授が閉会挨拶を行い講座を終了しました。

-

高屋敷講師によるプレゼンテーション

-

青木講師によるプレゼンテーション

-

同講座 質疑応答セッション(左から青木講師、高屋敷講師)

-

青木講師によるグループワーク説明

-

青木講師によるグループワーク講評

-

櫻井教授による閉会挨拶

監査マニュアル/不正製造の観点から

- 「監査マニュアル案」講師:伊井義則氏

- 「特別監査:製造管理」講師:寶田哲仁氏(東京理科大学)

- 「特別監査:品質管理」講師:青木登氏(東京理科大学)

- [質疑応答]

第2回GMP対応マネジメント講座は、講師3名をお招きして3演題の講演が行われました。

会場の受講者は30名、Zoomでの受講者は275名、総勢305名の申し込みを頂きました。

講演後に質疑応答の時間をもち、会場からは口頭にて、Zoom参加者からはチャットにて質問を受け、講師が口頭にて説明しました。

グループワーク(会場のみ)

- 監査マニュアル案を参考として監査計画立案(進行・管理:講師全員共同)[PPT]

講演終了後、櫻井教授によるグループワーク開講挨拶が行われました。

会場出席者は5グループに分かれ、監査マニュアルを用いたワークを行い、各グループから考察結果を報告しました。熱心な議論が行われファシリテーターが議論に聞き入ってしまうグループもありました。最後に蛭田教授が閉会挨拶を行い講座を終了しました。

-

伊井講師によるプレゼンテーション

-

寳田講師によるプレゼンテーション

-

青木講師によるプレゼンテーション

-

櫻井教授によるグループワーク開講挨拶

-

青木講師によるグループワーク説明(左から櫻井教授、鳴瀬教授、青木講師、司会の高松氏)

-

蛭田教授による閉会挨拶

品質保証を実践する者の責務と最近の関連規制について

- 「開講挨拶」櫻井信豪教授(東京理科大学)

- 「品質保証を保証するために」講師:鷲見裕氏(医薬品・食品品質保証支援センター)

- 「グローバルQAの業務」講師:山口浩氏(ISPE日本本部)

- 「最新のGQP/GMP周辺の規制と今後の動向について」講師:藤井大資氏(厚生労働省 監視指導・麻薬対策課)

- [質疑応答]

第1回GMP対応マネジメント講座は、櫻井教授による開講挨拶から始まりました。

講師3名をお招きして3演題の講演が行われ、会場の受講者は26名、Zoomでの受講者は253名、総勢279名の申し込みを頂きました。

講演後に質疑応答の時間をもち、会場からは口頭にて、Zoom参加者からはチャットにて質問を受け、講師が口頭にて説明しました。最後に櫻井教授が閉会挨拶を行い講座を終了しました。

-

櫻井教授による開講挨拶

-

鷲見講師によるプレゼンテーション

-

山口講師によるプレゼンテーション

-

藤井講師によるプレゼンテーション

-

質疑応答セッション(左から鷲見・山口・藤井各講師)

-

櫻井教授による閉会挨拶

![各講座のご案内は[受講申込み]ページから](../images/common/guidance_button_pages.svg)